事實上,當日查傳訥不帶什麼情緒的臉上,差點讓我以為那是一種傲慢。

然而數天後上到她的畫室,見到一個被自己喜愛的作品和靈感包圍而感到極為安心的嬌小女子,雖然說話時仍是逕自說下去,但明顯地,這是一個深愛畫畫的人,我們從她比上一次見面時說話更多更自在,速度也放緩了許多,可知她是一個遊走於自我世界和現實的人,或是,一個覺得待在自我世界更為自在的人。

⚡ 文章目錄

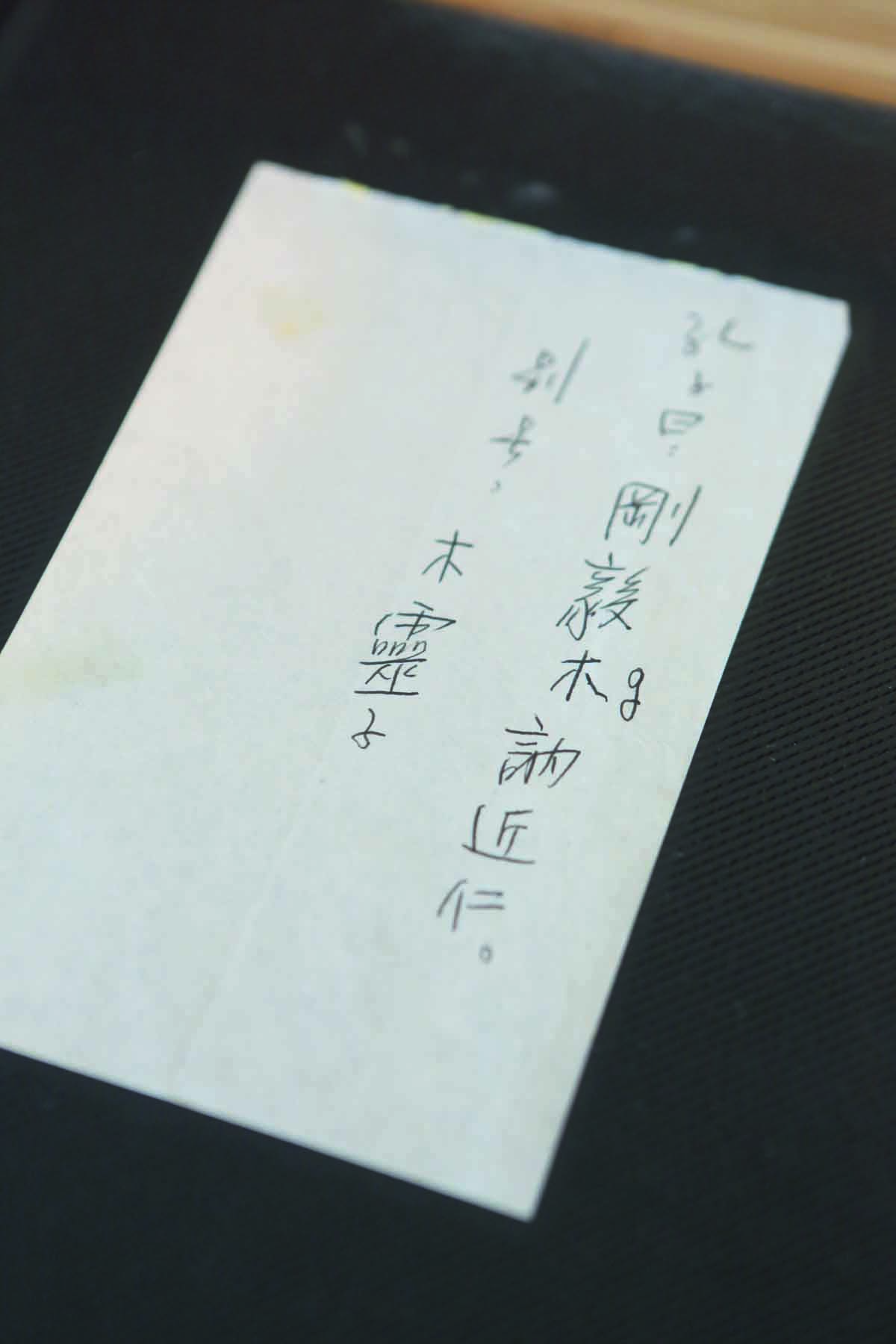

父親給我別號

查傳訥指着貼在另一邊牆上寫着查傳訥三個大字的書法:「我的『訥』,取自《論語・子路十三》:『剛毅木訥近仁。』父親說,在幾兄妹中,他最喜歡我的名字。父親又給我取別號木靈子,幾兄妹中也就只有我有別號!」語帶幾分得意。查傳訥思路跳躍,顯示她想讓舌頭追上快速運轉的腦袋,但卻每每讓聽者難以跟上其腳步。相比於其父從字裏行間顯示出精密的邏輯性,查傳訥這種說話風格透露出別樹一幟的純感性。

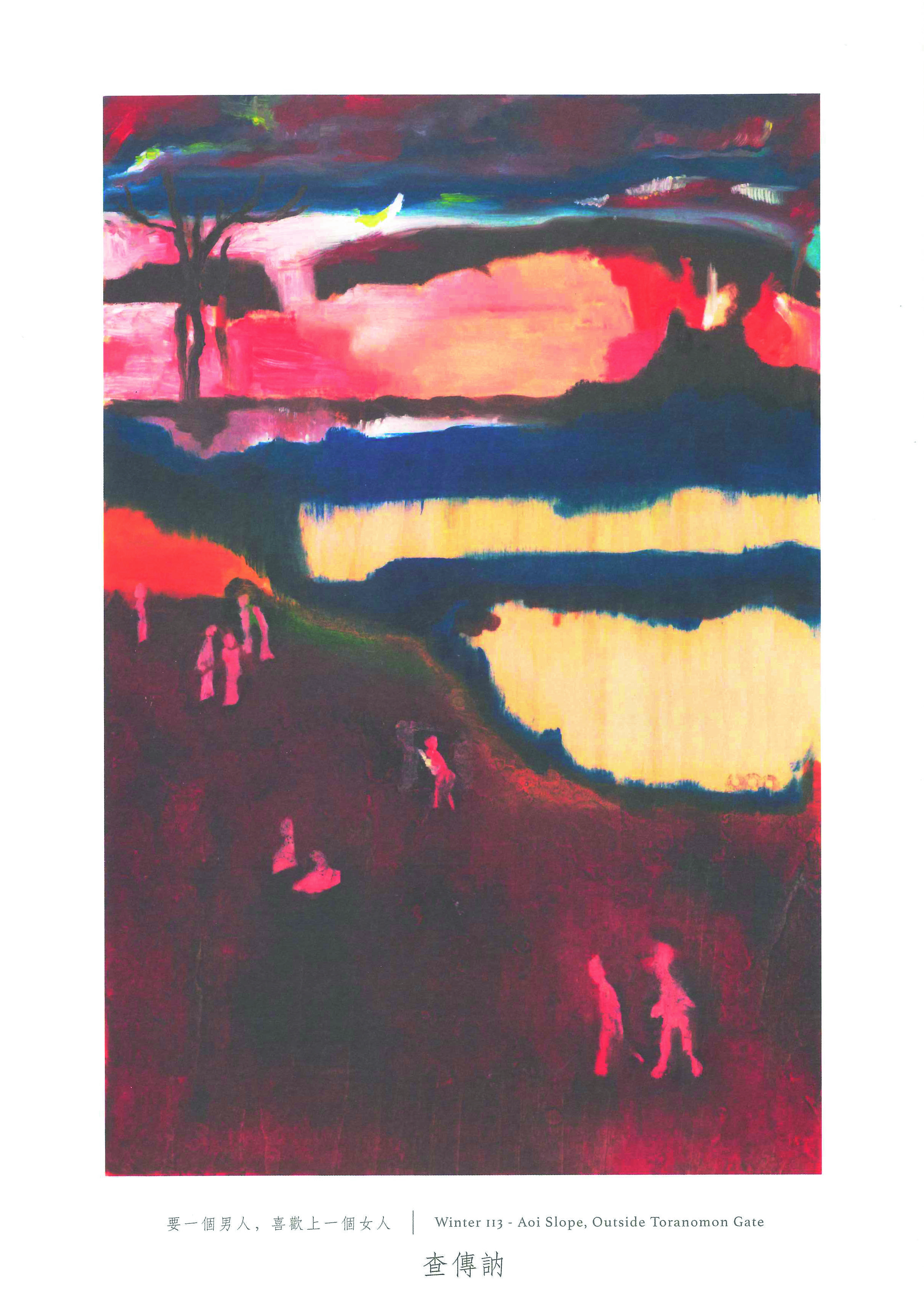

作為一個剛在今1月在日本東京築地場內市場木村屋パン屋咖啡店及福せん鰻魚店完成了一個小型畫展《想起築地》的香港畫家,查傳訥的畫難以想像地「率真」。她的畫,如鮮艷的色塊叫人想到Paul Cezanne和HenriMatisse的《向歌川廣重致敬》系列,將築地遇到的人憑記憶加以延伸創作而成的《築地人物》系列,或卡通化了的「美人魚」系列,當中看不到理論辯證,更沒有任何用驚世駭俗來扳倒觀眾的企圖。相比於其父字裏行間精密的邏輯性,顯示一種對觀眾期望的計算,查傳訥的畫,每一張都旨在抒發感情,只在乎率真地將自我呈現,自得其樂。如果查良鏞的創作一直都是入世的,查傳訥畫的,從來都是出世的,自我探索。

但探索的是什麼?

「對我來說,畫畫是我放鬆自我的方法。」身為本地四大才子之一的查良鏞先生最疼惜的么女,當年查傳訥選擇的人生是:先完成世俗責任才滿足自己的創作慾望。這一點,差點讓人誤會她生於民國時代。「因為沒有完整家庭,雖然一直都鍾意畫畫,但仍選擇先結婚組織自己家庭。當時爸爸不想我那麼年輕便嫁出去─當時我廿五歲,老公雖然是醫生但家裏仍不算太寬裕,雖然有菲傭幫手,但自己還是要煮飯。」當查傳訥兒女都長大了,她才重拾畫筆。

「父親一直收藏不少畫作,他只買在生畫家的作品,如當年有林風眠、黃冑、張大千等,但他忙得沒空仔細欣賞。」父親的藏品成為查傳訥的啟蒙老師,張大千的潑彩青綠山水,令她意識到自己對色彩的熱愛,「我鍾意張大千的用色,中國畫很多很悶,顏色來來去去都那幾種……喜歡上畫畫,跟我的成長有關。過去父親看畫就只帶我一個,去旅行他一定去跑博物館,一看老半天。」查傳訥愛畫,某程度上是一種對童年的眷戀,或是對親情再三反芻。

查傳訥眼中的父親,不是「左手寫小說,右手寫社評」的查良鏞或金庸,只是一個被他所屬年代出身模塑出來的傻爸爸:「爸爸同我只會講笑話,(問:他是個嚴父嗎?)對於我的學習,我記得他只指定我要讀武俠小說,我那時四年級,我知道其實他想我讚他,因為他很為自己自豪。」

七十年代由儒家思想所規範的社會結構正在瓦解,加上香港人正面對自身身份的醒覺,不少家庭因為適應這種狀況,和未能拿捏到兩代之間相處的分寸,因而製造不少張力和誤解。父母早年忙於報館的工作,到1976年離異,都讓查傳訥幾兄妹都習慣了各自去玩,而年紀最小的查傳訥,大部分時間都是一個人和想像中的朋友玩。

「我小時鍾意同小動物溝通,除了自己養的,也喜歡其他的小動物。當我們還住在山頂時,家裏有個鯉魚池,我會捉些毛蟲、蚯蚓、蜻蜓,甚至蛤蟆來玩,我的兄姊都沒有興趣。到了我在中學時,每次聽音樂都會有同一隻螳螂走到我窗前,隨着拍子在跳舞。」

說得像Gabriel GarcíaMárquez筆下魔幻現實主義小說,實情是一個帶着童真眼光的少女,以想像力來改變寂寞世界的冒險故事,這種想像力,也是查傳訥作為畫家的開端:小五時,媽媽讓她跟一位朋友學,但因教學方式不合查傳訥性情,未幾便放棄了。到讀中一時,又跟媽媽欣賞的丁衍庸老師習國畫,「丁老師很木訥,但我跟他畫了一年半他便過身了,之後便自己畫,雖然父親有介紹過其他幾位畫家,但我都不感興趣。」正因查傳訥的率真,讓她有自己一套看畫的標準,例如,國畫不能用鉛筆起草稿,「以前中國畫哪會用鉛筆起樣?」查傳訥其實頗傳統,尤其是將個人喜好置諸家庭責任之後─一個成長於二十世紀七、八十年代的女子居然會認同民國時期世家大族對女性社會角色的看法,可見來自其家教,從中,我們可以看到查良鏞先生對儒家價值的信念是多麼強烈。

Profile

查傳訥,1975年拜水墨畫家丁衍庸為師,成為最年幼的入室弟子至大師辭世,查傳訥自此掛筆多年,至1995至2004年方隨同門師兄關紹彬習工筆和大寫意。2007年與陳楚文老師學塑彩及油畫。2011年,假香港視覺藝術中心舉辦個人畫展。2015年與新井光守於日本九州門司港舊門司稅關舉辦《緣En》聯展;同年於日本東京築地場內市場展出《想起築地市場─查傳訥》。