「很多人覺得虐戀是很變態,但我覺得這是尋找快樂的必經之途。」——李銀河

對李銀河的認識,大概源自她是著名中國作家王小波的遺孀。記得數年前,網絡上熱議李銀河是一位「拉拉」(中國對女同性戀者的稱呼),她的情人「大俠」的身份曝光。她走出來,坦然地說:「我並非『出櫃』,我依舊是一位異性戀者,只是剛好我愛的人,是一位跨性別的人。」

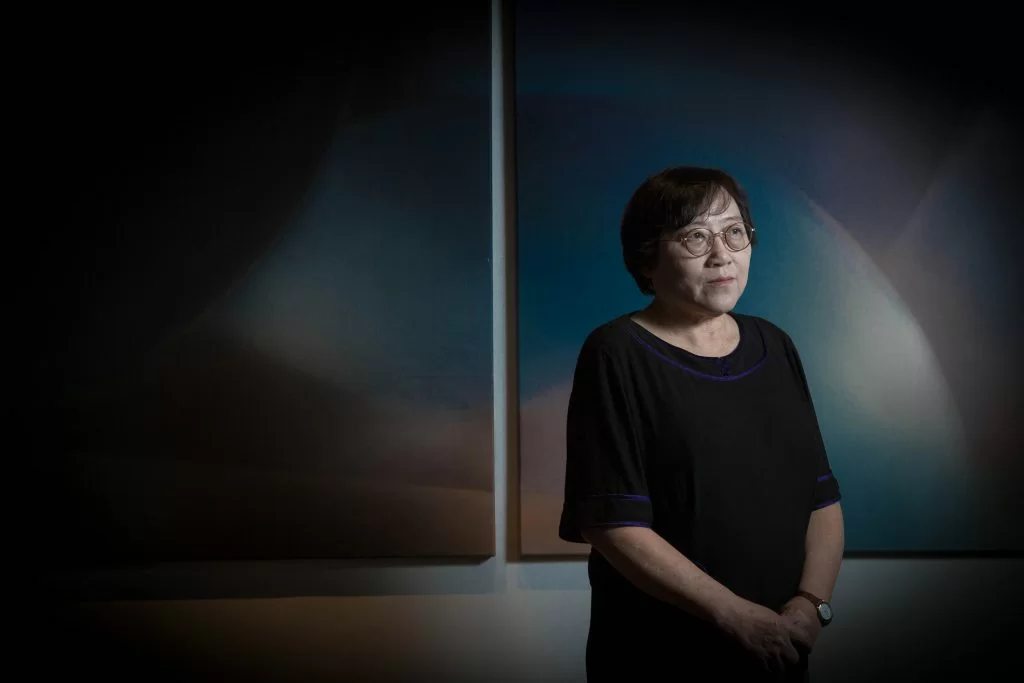

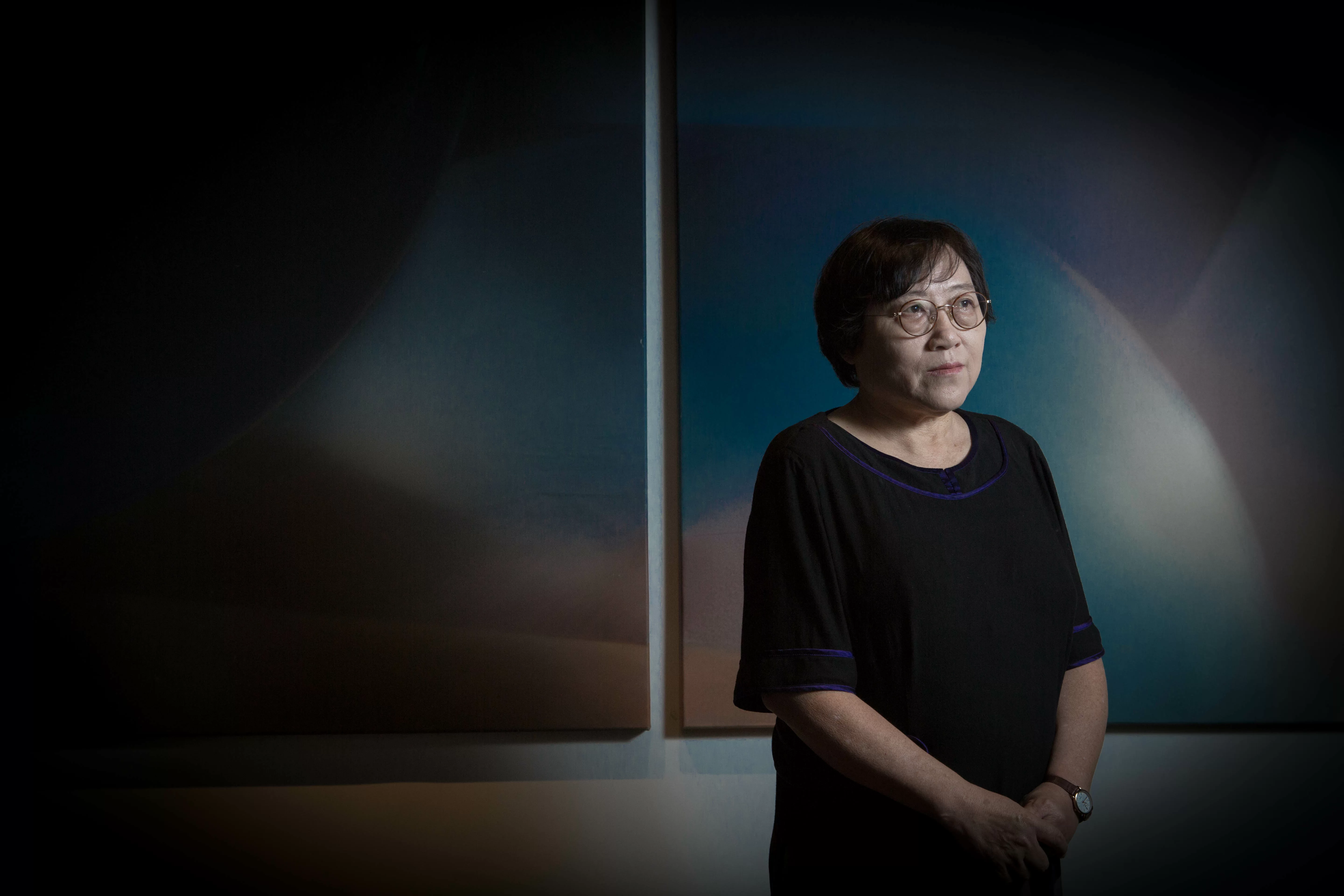

這天看到李銀河,被一襲印着紫花的黑裙裹着,黑裙下穿上涼鞋,神情微帶拘謹。攝影師請她反覆從一邊走到另一邊,她緩緩地、細碎地走著,像一種儀式的行進,頓時莊嚴起來。「我很害怕拍照。」她跟我說,現時不住在北京,搬到山東一個小城──威海,很少見人。

⚡ 文章目錄

一生只做喜歡的事

李銀河的名字源自父親的夢,她說到,銀河是八歲上小學才改的,兒時的小名是「三反」,因為父母經歷上世紀的「三反運動」。「我父母一直在《人民日報》工作,是創報元老。他們是跟着共產黨走到延安的青年。他們都抱持理想主義,認為應該救國救民、為人民服務那種。因此也影響到我現在偶爾寫時評,關心民族命運、國家前途。」

她在家中排行最小,小時候經歷大饑荒,僅僅七、八歲,家人對她很好,沒有嘗到飢餓的滋味。其時她亦上「全北京數一數二的中學」,「但上了一年便因文革而停學了」。她憶及,不用上學的日子天天在家讀書,「當時也沒人教我數理化,只能沒有方向地讀世界文學史。」後來她將那段時期的讀書筆記輯錄成書《我的心靈閱讀》。

「中國的政治動盪的確是打亂了原來學習的步驟,文革打斷了我那代人的常規教育;卻同時給了我機會,一生只做喜歡的事,忠於自己的選擇。那時我自發地汲取知識,喜歡的書就看,不喜歡的就扔掉,沒有受到壓迫而倒了胃口。像現在的年輕人被迫考試學習,失去了對書與知識的欲望。」

寫作寫出自己靈魂的模樣

自小沐在自由的氣氛中,在困乏的時代裏獨立特行。李銀河經歷過痛苦的初戀,然後碰上影響她深遠的王小波,她直言,王小波拯救了她。「除了第一段關係,王小波跟大俠都給予我幸福,讓我終身都浸淫在愛裏。我覺得這是十分幸運的,因為在生命裏有人這樣浪漫,充滿激情地愛上你,這是難得的經驗。」

王小波是中國當代重要的作家之一,他的作品《白銀時代》與《青銅時代》等,以尖銳與幽默的筆鋒寫出陰黯與明亮。她談到王小波,是一位很好的天才小說家。「他像很多好作家,像卡夫卡一樣影響着我,不同的是,我能看到他寫作的過程。」她提到一次經歷,王小波寫《未來世界》時,想了很久也想不到結局怎樣寫。「一天,他告訴我,終於想到怎樣寫了,結局是虐戀的意象,這是受我的影響。寫小說,只能寫出自己靈魂的模樣。即使我受他的影響,我也無法寫出他的模樣。」

她談到,自己的小說唯一的主題是虐戀,除了虐戀,她無法創作其他作品。「但我不覺得這樣是醜惡或下流的事情,只是聚合在我的生命裏的,就是這些事情,我不過如實地把它寫下來,寫出真實的我。我覺得我的小說其實都是充滿着美,那種美是寫作時追求的美,就像王小波曾說過:『我這一生都試着創造一點點的美』,我也一樣。」

中國式虐戀

王小波年僅四十四便逝世,李銀河在他離世三年後領養了名叫「壯壯」的孩子。她談到,一生孜孜不倦地追求,不過是愛與美。「很多人覺得虐戀是很變態,但我覺得這是尋找快樂的必經之途。像弗洛依德說,人的欲望有兩種,一種是生,一種是死。像虐戀,很多人分析是死亡的驅使,但那不是真正的死亡,並非將生命停止的意思;反而是將肉體的痛感連結到快感,是一種滲入痛苦的快樂。」

在現代中國談虐戀,仍未見被全盤接受。李銀河跟我說到大眾對”BDSM”的陌生,還有”TB”的概念不清。「我經常跟不同人解釋,其實虐戀與同性戀等概念,也自成科譜系統的。虐戀在性的探索裏,是一片未開發的處女地。」

中國女性知識分子漸漸懂得以身體作抵抗,與傳統對女性的觀念對着幹。好像艾曉明裸體示威、「中國民間女權工作室」創辦人葉海燕也曾參與「開房找我」的抗議運動。李銀河不像她們以性與身體投身抵抗運動,卻以忠於自我的愛情態度,示範女性的自主。好像她不介意揭露情人大俠的身份,「我的家庭、親友同事也很接納,很正面的態度。」

她早在自傳裏已公開對虐戀的鍾愛,去年亦將經驗寫成《黑騎士的王國》,不禁讓人想到「薩德侯爵」,成為中國性學權威。她笑說:「大俠也會反對我創作,她曾將我與出版社的合同撕掉,她說:『你從虐戀的研究,變成小說創作,會讓你對虐戀的喜好曝光』,她擔心我會因此身敗名裂。」李銀河當然不怕,她早將身與名放下,剔透如實地活着。