⚡ 文章目錄

懸空的手勢

闊別香港四年,旅居於台灣的李傑受米蘭畫廊Massimo De Carlo一年前的邀請,回來中環舉辦個展。他習慣透過與空間形構關係,在繞過半個地球,再回到愛恨交纏的香港,他直言這是關於他這些年的情緒,關於對香港的情緒。

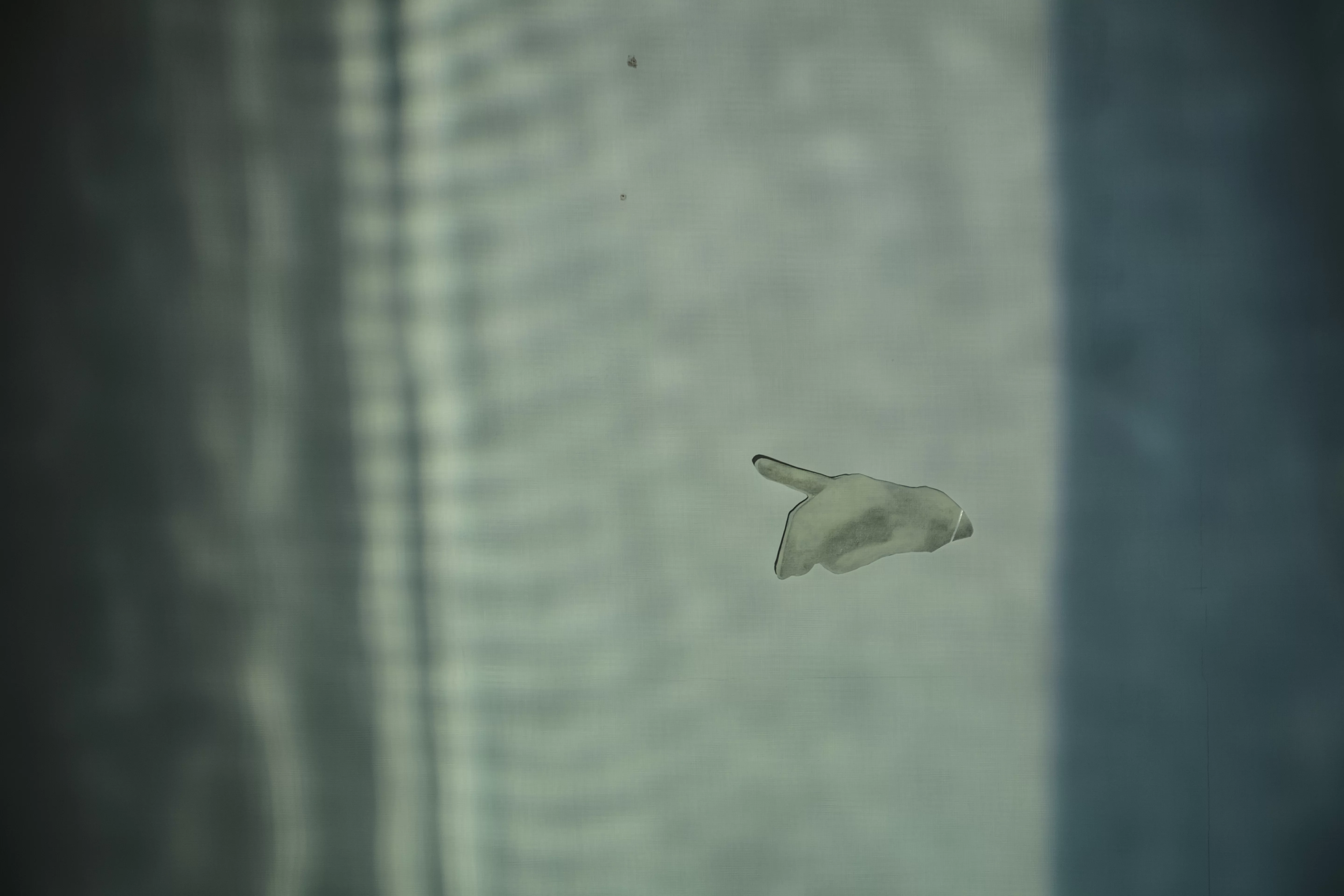

進門看見一雙凝定的手勢,背景隱約的色調越出邊界。下一幅關於手的畫作則被投映上一重又一重畫框。再下一幅,索性把畫上的手剪下,投映在透明儲物箱上,模糊穿透或反射於雙面牆壁和透明膠邊上:”There/is/something/in/my mind”的字眼逐字跳出。「那是我從飛機上看的一套電影中見到的,忘記電影的名字,只記得是Bresson的電影。」他見手的動作好特別,忍不住每每見到手的畫面都拍下,再轉化成自己的作品。他說他看人也不是看眼睛的,會看手,「我發覺手是比眼神更直接的語言,你好多時會控制不來,會震。又或者好嬲時會打人,但你未必打。控制得住不打,但你控制不住這樣。」他握起拳頭說到。

李傑常常強調他是憤怒的,偶然會爆幾句粗口。然而在隨和的語調中,倒是會為他的袒露而令人從緊張感放鬆下來。憤怒是真實的,但你會被他的沉靜緩緩引至憤怒的核心,甚或源由。由從前以形構日常畫面,抵抗被遺棄以至淹沒的實在生活,到近年透過媒介的轉化敘事,展覽在靜止與怪異的手勢牽引下,慢慢到最後,會進入一個關於殺人的故事,襯托在輕快的樂聲之下,畫面只是一枝靜止的純白色原子筆。

擲不出的石

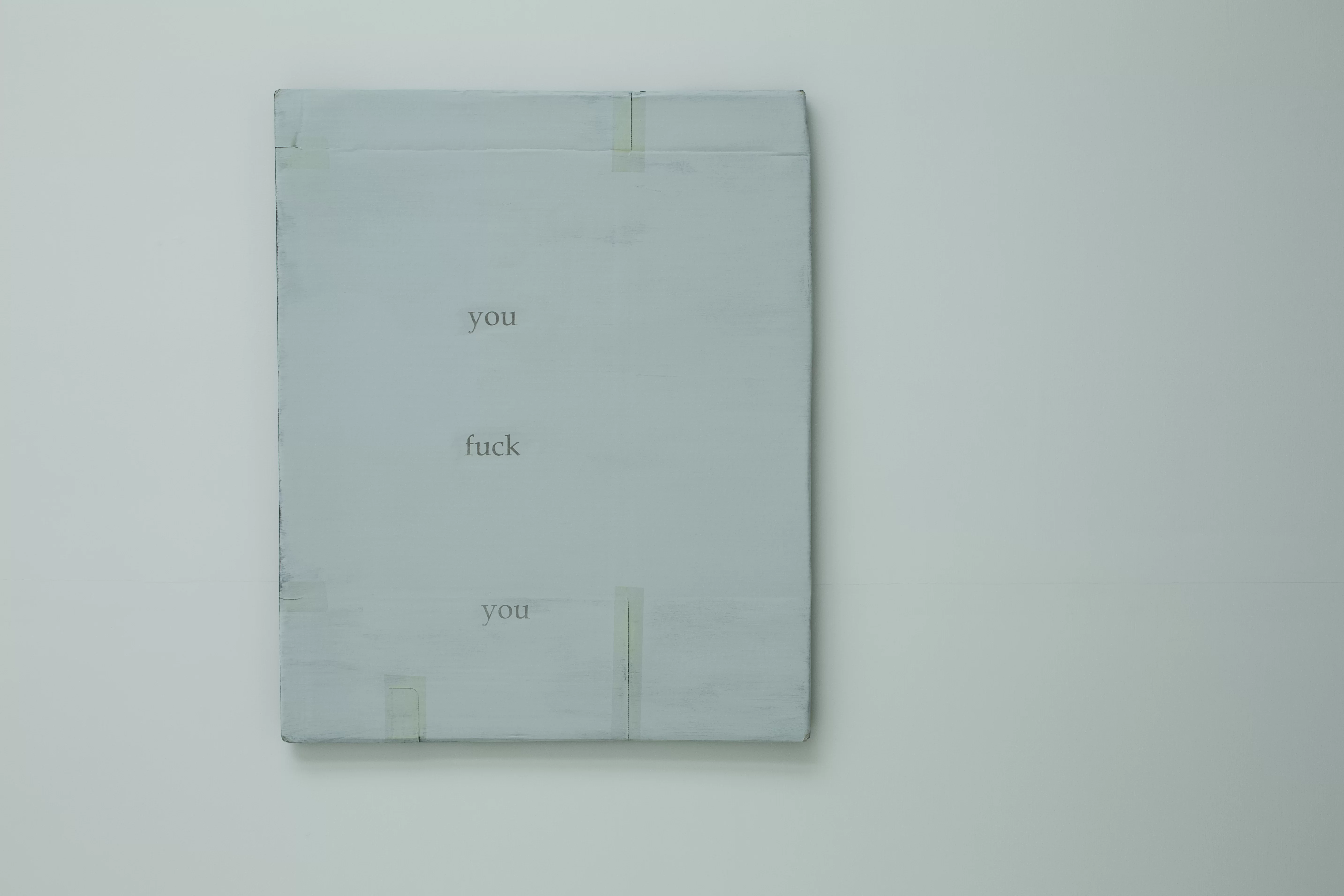

「我的展覽通常整體看才是一個statement。」但他形容這次的作品雖然都在這一兩年的創作,但比以往都要零碎,或許跟其自身的生活有關。台北住五年,他仍以旅客身份在當地生活,一年坐百多小時飛機到處走,也會經常路過香港。然而,他每次回來,各種情緒都會湧現。知道要在香港做一點甚麼,更是一發不可收拾,「但我的作品不會談社會議題,談社會議題沒用的。而且現在的情況與我離開時已全然不一樣。如果以前的情況是用一句粗口搞掂,現在的情況,是我首次覺得以廣東話粗口的博大精深,還是遠遠不夠用的。」正如提到有些香港人總是想參照台灣,他就激動起來,「黐x線,天跌落嚟㗎咩,人地死咗幾多人,三十年前戒嚴,死咗幾多人先有民主選舉?」他不是沒看見台灣自身仍有許多問題,只是相對香港而言,變化沒有那麼急促。然而隔岸觀火,情緒沒有減弱,而是變厚。

「從前的憤怒像把刀,好銳利,好想擲出去。現在卻像塊石,擲不出去,只能壓住先。」在默默承受恐懼和憤怒之下,每個人都在思考行動的可能。太陽花與雨傘李傑都在現場,兩岸都彼此羨慕的時候,他看到的是同樣的無奈。台灣除了抗爭時吃得較好,他形容他們的警察比軍隊強悍,訓練有素。「有天下大雨,軍隊出來,又出水車。帶得走人的一都帶得多少得多少,不認識都帶回家去。大家一身濕,在木地板上,就隨便取了一塊從前畫的布,野餐起來,算是做了件作品。」

無所作為

台灣看香港,又以為香港人好勇敢。但他看到的,是香港人被擲催淚彈,不是自己去打。說過香港有事一定立即回來的他說,第一個催淚彈擲出來時,人在Manchester做展覽,心就不安,想要立即回去,第二天帶只裝了保鮮紙眼罩的背包就回港吃催淚彈。「但現場的感覺卻像笑片。」回到台北始終不安,剛被選中做陪審團,又來來回回。他最記得從高院出來,經過若無其事的Pacific Place,再走到金鐘佔領區,完全是超現實的畫面。看不慣金鐘的歌舞昇平,帶了一些台灣前來支持的年輕人,都是到旺角佔領區。

佔領其間,藝術家都在現場,但他眼看藝術在現場無所作為。看見自己的限制,倒是思考在框限下可以做什麼。「我由此知道自己有許多事做不來。但悲觀其實好正面的,要知自己有什麼做不到,代價是什麼,就會在限制中做得更多。我見過許多藝術家好黐線,以為自己什麼都可以改變。但用展覽批判社會,社會根本不覺你在批判他。」

「藝術本身無用的,但追求民主的價值,正正是你可以追求無用的東西,你可以關心你自己關心的,做你自己想做的。我們或者沒有那平台,但當代藝術是一個系統、工業。能做的或者是利用從中得到的,例如話語權等,去做更多事,影響更多人,令身旁的人也做到他確信的事。」他相信這是工業至少做到的,自己在其中他希望不做到不過份潔癖,從而爭取應有資源。

雖身不在香港,卻在兩年前於深水埗與友人們開設「咩事藝術空間」,他由是想到近日的Hidden Agenda受政治打壓,更確信空間作為抵抗的重要。空間對生活的影響確切,其中唯一有中文字幕的投映作品,巨大得跨越牆壁的框限,提到關於移居的感受。中段寫到「你說的原因當然並不是真正的原因」、「那偶爾出現的生活感/會有多痛?」。在割裂的零碎之下,他卻反而得到另一種感受。「那其實有時是一種踏實,因為你發現需要的不多,我行李中連printer都有,但這樣就夠了。當生活慾望減低,其實正好面對慾望。不易被慾望蒙騙。」新生活開闊想望。然而如展題,總有”Something you can’t leave behind”。他形容,新生活的痛處在於:「你展開新生活總有目的,可能為補償某種東西,掩飾某種東西。然而那很多時候更是出於內在的強烈需求,沒有辦法,那或者是不太清醒的狀態,可能會對那些說不出的東西恐懼。」但他感覺那種狀態不壞。對於破裂之後,他的想法或許正如Leonard Cohen歌詞所言”There is a crack in everything /That’s how the light gets in.”

《Something you can't leave behind》

日期:即日至7月8日

地點:Massimo De Carlo(香港中環畢打街12號畢打行三樓301-302A)

票價:免費

查詢:2613 8062