大多人在只有十六歲的時候,還在埋頭苦幹準備公開考試,努力溫習「操卷」,但勞緯洛卻已經在文學中尋找自己人生中的意義。「比如好像廖偉棠先生, 他說過:『一首詩的力量雖然沒有坦克這麼大,不能夠好像坦克那樣一下子輾死很多人,但他能夠救的人一定多過坦克。』我深信這亦是,有一種現世的黑暗才能夠反襯書寫的偉大或悲憫的偉大。」他認真地說。

⚡ 文章目錄

不分紙網 博覽群書

勞緯洛在年幼的時候便已經開始培養閱讀的習慣,與很多小朋友一樣,都深深被故事性的情節所吸引。「我第一本看完的是《三國演義》,那時我是很小的,幼稚園小一左右,是原裝的《三國演義》,是白話文的。那時候不懂的時候,就叫爸爸解給我聽。接着便一直看,便覺得很有興趣。」

他閱讀的範圍十分廣泛,不論是古典小說,或是網絡小說,或是傳統武俠小說,還是詩歌散文,他都有涉獵。「然後第二本看的竟然是一本網絡小說,即印了紙本書的。那本書叫《我的江湖誰的天下》,就開啟了我看武俠的路。接着便自然看金庸、古龍、梁羽生,便看很多武俠。之後便開始看些深些的(詩歌散文),一直看到現在。」

受高行健《靈山》影響

勞緯洛對意識流文學的深深興趣,甚至令他開展意識流的文學創作,全因當初在書架的一本書。一開始吸引他是高行健的《靈山》,「見到家裡有一本這樣的書,就拿來看看。其實一開始覺得那敍事手法是很卡,很難看下去,但又覺得當中有種張力。然後便開始了解意識流那種的文字張力到底是甚麼。然後便產生一些自己的想法,自己便試試寫,寫下寫下就開始便愈看愈多。」

高行健的作品徹底顛覆勞緯洛的閱讀習慣,甚至顛覆了他的思想,令他大受衝擊,深深啟發了他對人生的思考。「其實高行健那種是有關流亡,有人說高行健寫的是流亡文學,他當中那流亡意識啟蒙了我,就是說:原來我們生命是要尋索某些東西!因為我以前我看的大多是中國式的哲學思想,但是高行健想了很多關於自己個人的生存或存在的思想,這些是外國哲學或西方哲學的思想,所以我說這是啟蒙。」

性格灰暗 三個角色都是自我投射

在勞緯洛的筆下,書中三個角色-作家、棋手、畫家,無一不對虛偽詭詐的世界感到厭惡。「正如序中提到,其實三個角色是同一個感知主體,所以其實三個都是對於我作為主體,即書寫者、記錄者,三個都是我自己。」一個只有十六歲的少年,人生歷練不多,何以年紀輕輕便覺得世界如此灰暗?他坦言有兩大原因。

「一方面就是自己由小至大的經歷,即可能是自己的性格,以前與作家有少許相似,即小時候的性格。想東西都是會比較灰的,以及類似有種自卑情結。」他認為他從小至大都覺得自己和世界有一種距離和陌生感,當思維與現世有對比的時候,總是覺得自己和現世格格不入,因此對世界若即若離。

他自身的閱讀和與人溝通的經歷,亦令他深深感受到現世的黑暗。

「從閱讀或與人溝通的經歷,了解到這世界有很多事情並不是我們想的那麼單純。日本文學其實對我的薰陶頗深,它當中很多時候都是抒訴着一種共同迷茫,時代青年的共同迷茫。譬如說村上春樹 ,即他很敏感的。村上春樹很多時候他的角色都是有種孤立性,自我的孤立。這樣的形象或這樣的感覺都很深地影響着我。」

他認為日本文學和他的性格亦頗為相似,特別是敏銳度。「你見三個角色其實都有一個共通點,因為說到底其實他們是同一個人,他們都有一個共通點,就是敏銳。對世界的一些觀察或對於不同事物的一些很細微的感受,是世人很遲鈍的,而他們就比較敏銳的。」天生多愁善感,十六歲的勞緯洛已受日本名著影響。「日本文學巨著叫《源氏物語》有種美學,有人說用佛教解,有人說用儒教解,但到最後應該是用日本本身的美學,叫『物哀』。比如見到花落,便感傷生命的短暫。」

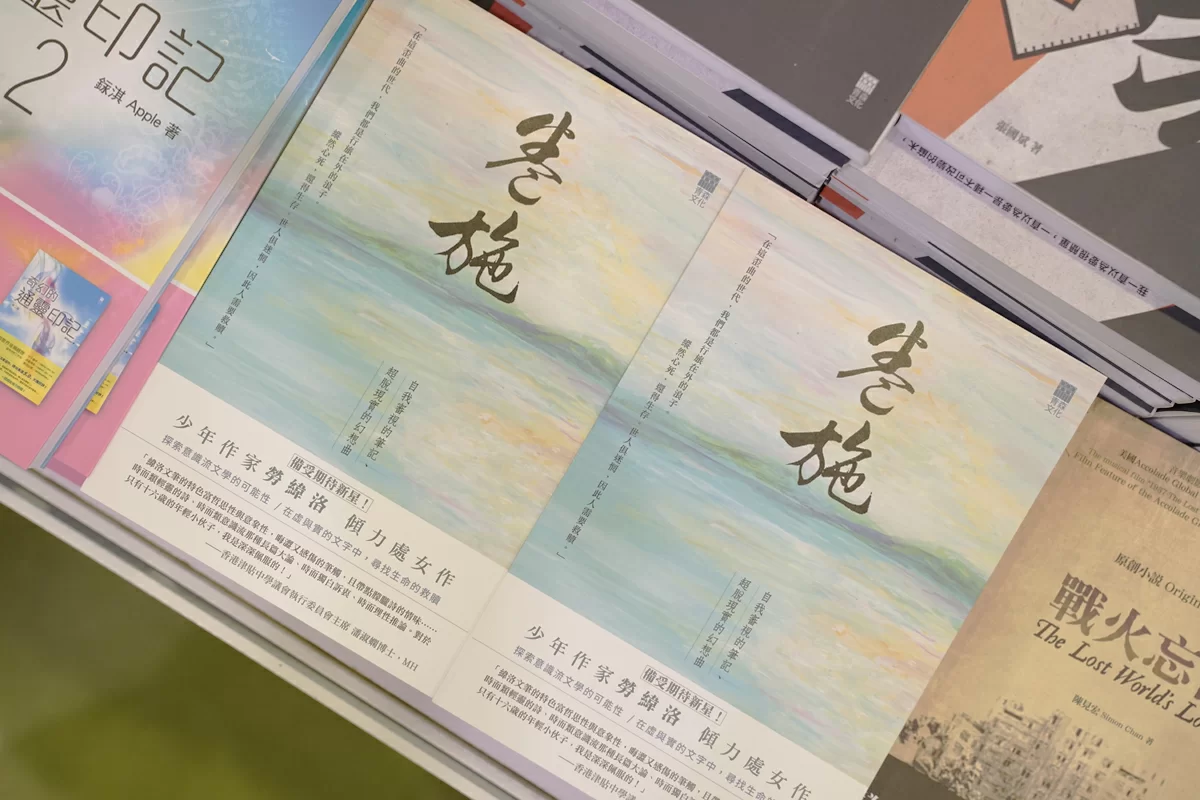

《卷施》一書 心理歷程

卷施,根據《楚辭》,有「拔心不死」的意思。詩人李白亦有「卷葹心獨苦,抽卻死還生」的詩句。勞緯洛以「卷施」為名,正正取其重生的意像。《卷施》一書的情節發展,亦正正反映勞緯洛「重生」的思路歷程。「我寫這本書,即其實我是一章接一章地寫,所以從一開始我想東西或者我自己,由作家那裡開始作為起點,譬如說書後面亦有寫『從恐懼、冷漠、偏執、走到悲憫』,其實就是在說性格的轉換。」

在書中,三個角色都經歷了心死重生的轉變,但最接近勞緯洛的思想歷程,則是畫家。「不過為何說畫家像我呢?因為一來畫家在書中應該是感悟最深的。去到最後,畫家其實可以說是整本書的主角,同時最完整的角色是畫家。因為如果是作家,無理由我走了去自殺,那整本書早便完了;亦無理由,我好像棋手那樣偏執向一邊。所以去到最後,畫家其實帶出了整本書想說的,就是救贖。」

留住青春筆觸

《卷施》一書,對勞緯洛而言,其實與《末日酒店》對黃碧雲一樣,都是「命定」,既偶然又必然。偶然於心潮一動,直覺地寫下了這本書,卻也是在他數年的寫作嘗試中必然地出現的過程。「因為當時有一篇報導是關於《末日酒店》的出版,它那裡有一句『等候了七年,中間經歷了長長的沉默,《末日酒店》以某種偶然的應該,或者應該的偶然,出版。』我想這種又具有偶然性、又具有必然性的一種交合之下,在《卷施》這本書上我稱其為『命定』。」

「命定」在於他還年輕,年輕人的想法總是天馬行空的,對勞緯洛而言,文學創作給予他一個機會去記錄自己的想法和感受。「因為在我現在這個時候,尚未真正接觸所謂社會的時候,可能當中有很多關於我自己對社會的感覺、幻想、印象各方面。愈年輕的時候,其實愈敏銳,愈容易觀察一些別人觀察不了的東西。所以我想趁這個時候將我想到的東西,可能我兩年後不會再想到了或者轉了另一種筆風了,用文字記下一些存在中的想法或故事。」

正如他在序中引用村上春樹的一段話:「故事本來即存在那裡,並非我創造了甚麼,而不過是把它如實地用文字記錄下來。」

深入剖析劉以鬯

談及香港的意識流創作,當然不得不提大師劉以鬯。勞緯洛坦言,雖然他對劉以鬯認識不深,亦沒有看過被譽為「中國第一部意識流小說」的《酒徒》,但他仍然看過他的《對倒》。針對《對倒》,雖然與他的風格不同,他認為劉以鬯將西方意識流的精髓表現得淋漓盡致。

勞緯洛認為劉以鬯是承襲至西方吳爾芙(Virginia Woolf)一派的意識流創作,在《對倒》中尤其明顯。他以吳爾芙的《往燈塔去》(To the lighthouse) 為例,「瞿世鏡在中國出的《往燈塔去》的序曾說過,意識流其中一個定義就是心理時空代替物象時空。那他(劉以鬯)在裡面再表現的一項就是,他用雙線的心理時空(老人淳于白與少女亞杏)去建構一個物象時空。」

他又以《對倒》中兩人分別遇見打劫金行,老人因而勾起回憶,而少女則因而引發幻想的情節為例,「因為吳爾芙她自己對意識流的界定或認識是比較獨特的,她和喬伊斯(James Joyce)或普魯斯特(Marcel Proust)那些的語言是有不同的。她說的那種其實是『瞬間印象』,『瞬間印象』這詞語就指向回一開始提到的:或回想、或過去、或展望未來、或憧憬、或幻想、或夢、或潛意識各方面,跟現實有一段距離的事情。那些的空間其實倒過來去表現着那東西(物象時空)。它不是表現着現實,她是用這些「瞬間印象」去指向現實。這就是劉以鬯他做到的東西。」

《對倒》與雙線並行

再者,他對劉以鬯的雙線並行十分推崇,他指出劉以鬯在《對倒》一書中,雙線並行的結構能達到吳爾芙「五十雙眼睛」的概念。「她寫的時候是用了五十雙眼睛去觀察,這就是某程度上意識流所說的東西,即我剛剛所說的敏銳度,其實就是說你有多精細的觀察。這就是她寫《往燈塔去》的時候那種的多元人格,即她和幾個角色表現幾個不同的面向,其實是指向同一件事情。」他認為書中雙線並行能夠做到這一點,如打劫金行引起老人回憶和少女幻想一樣。

另外,他認為劉以鬯的文字帶有音樂性的節奏,他在《卷施》中亦嘗試模仿這種優美的節奏。「因為劉以鬯那種是着重節奏,即是一邊是阿伯聲,一邊是少女聲,阿伯聲、少女聲、阿伯聲、少女聲⋯⋯剛剛說過的四十二節中,一邊左一邊右、一邊左一邊右⋯⋯這就是他做出來的節奏。」

「《卷施》這本書其實與李斯特(Liszt Ferenc)的《巡禮之年》扣連,就是因為我寫這本書的時候,時刻聽着《巡禮之年》的第一段的《瑞士篇》。《瑞士篇》第一篇就是說他少年時在瑞士或他在瑞士學音樂的時候,就有一種這樣的浪漫,這樣的輕靈的感覺。其實這就是這本書和《巡禮之年-瑞士篇》的相似的地方。」