《永盛街興衰史》為董啟章回歸前的作品,為他有意識去追逐香港與個人歷史關係的起點。「那時搜集舊材料去寫將來,是期望把時間幅度拉開。」他說。當中包括廣東的文化、香港跟中國的關係,還有殖民時期的措施與習慣中的港英關係。「當時是想在資料中構造那消失了的,還有自己不認識的香港。」十九世紀到二十世紀初是自身沒有經歷過的,於是只能透過想像去抵達。「因為不相信有一個真實的版本,這種源頭追溯是注定不成功的。我知道即使搜集了,也不代表就可以想像從而找出真相。反而想創造屬於自己的版本。」他當時感興趣的,是講述過去的故事時,那個構造的過程。

⚡ 文章目錄

回憶與重溯

「個人回憶則是有關於身體的連繫,不是抽象的資訊。」他坦言深受普魯斯特影響,《追憶逝水年華》中透過瑪德蓮餅的味覺記憶為開端,正是一種感觀與回憶的關係。然而他同時知道,即使身體亦未必是完全可信賴的記憶體,可能會把記憶改寫。電影《The Sense of an Ending》改編自Julian Barnes的小說, 故事講述一個男人年老時發現,當年女朋友跟他分開與其好友在一起時,寫過一封惡毒的信件。之前在主觀記憶中,只覺得對這件事難過之餘只是置之一笑。「即使深刻經歷,原來都可以忘記甚或自我修改。個人記憶也不完全自主,只能不斷依據當下觀點去重溯過去。這跟歷史其實相去不遠。」

個人與公共

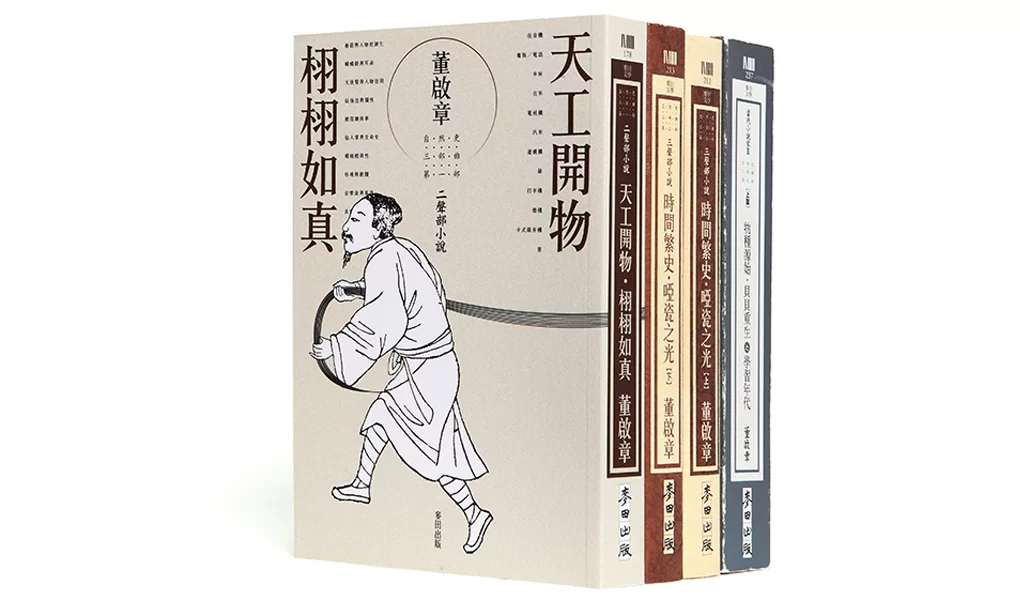

往後由1997年出版的《地圖集》而展開 的「V城系列」到「自然史三部曲」,均為 二十年來對應歷史的姿態創作,但相比「V城系列」的中、短篇碎片式組合創作,「自然史三部曲」更是一種連貫與整合的嘗試。「寫長篇作品無法太抽離」,由三代故事起,橫跨大半世紀,小說重新連結外在資料,是親人或親身經歷過的經驗。「寫到物件如電視機收音機,由發明到應用的發展、物件在歷史上的角色,寫到物件在家族史中,在個人主觀生命中的角色。是嘗試把主觀個體與客觀主體連結的做法。」此二十年間,由思考歷史的構成,到個人身份與公共性的連繫日漸緊密,他形容,公共空間、權力與抗爭,是由《時間繁史》開始,還有爭取香港文學館的過程中反覆思量的主題。那些年不單於抗爭場面會看見他的身影,媒體上也會以作家身份為事件發聲。

政治正確的局限

「後來發覺在小說中處理這些事件,是有問題的。」在社會抗爭與政治討論愈演愈烈之際,卻開始寫不下去,「當自己和社會對某些事情都有對錯分明的判斷時,會很難寫下去,變成政治正確性的問題。在創作中,無法從想像力中釋放。寫作是一場冒險,甚至需要超越現實的個人取向與立場。」2014年書展獲選為年度作家時,在講座上與黃碧雲分別發表《默想生活― 文學與精神世界》辯證沉默,到思考與言說間的關係,正值傘運爆發之前。

狐狸與刺蝟

兩年多以來,董啟章經歷最響亮的靜默, 陷入渾身無力,甚至無法言說的狀態,身體近乎崩潰。「當現實發展到無法預期與無法把握 的處境,開始發現一些原初想法的問題。」在兩三年間,他發現作品在現實基礎上書寫,卻開始與現實脫離。「2013、14年,我感到香港社會是一種本質上的改變。在思考社會事件中的回應時,身為在後九七年代書寫這個政治社會的作家,是否需要具某種態度方可寫下去?這是對我而言的問題。」

今年兩本新作《心》與《神》陸續出版, 兩本作品涉獵佛學與道家莊子的思考,然而即使進入到宗教哲學的思考,他不相信就此找到答案。「我從前的寫作總是先有完整架構,有統一的系統與秩序。」新作相對隨心而寫,說笑或定名為「粉嶺四部曲」或以《神》中名「狐狸」的小狗角色,定名「狐狸四部曲」:「狐狸來自古希臘詩人的典故,說到 “a fox knows many things, but a hedgehog knows one important thing”,因為刺蝟只要有刺,就不用給狐狸吃掉。」他再引用哲學家 Isaiah Berlin的 作品The Hedgehog and the Fox中指出:「作家可分為兩類,一類是狐狸,一類是刺蝟。刺蝟追求一致系統,一致信念,一致世界觀或宇宙觀,像但丁、柏拉圖。狐狸 則容許同時存在不同想法,不用變成相同信念,如莎士比亞。但他要討論的其實是托爾斯泰。」托爾斯泰對許多宗教、思潮與觀念作出極為銳利的批判與質疑,同時期望找出一套可信的的價值。是以他本質上是狐狸,卻期望成為刺蝟,注定悲劇。董啟章發現自身一直以來正處於這種矛盾中,在質疑與批判中同時尋求一套完整系統的真理。「宗教某程度上是對世界的簡化,彷彿涵概世間所有,但放大回到個別狀況,又會發現並非如此。」這種追求,正是源於對於行動的思索。「行動往往需要一套簡單而清晰的信念,簡單而清晰其實又意味一 種封閉,這也是我們行動中一種永恆的矛盾狀態。」

(部分圖片由受訪者提供)