「我一直受生命與時間的存在影響,我的作品也不光是觀念的執行,而是一體的。整個人是一部大機器。」——謝德慶

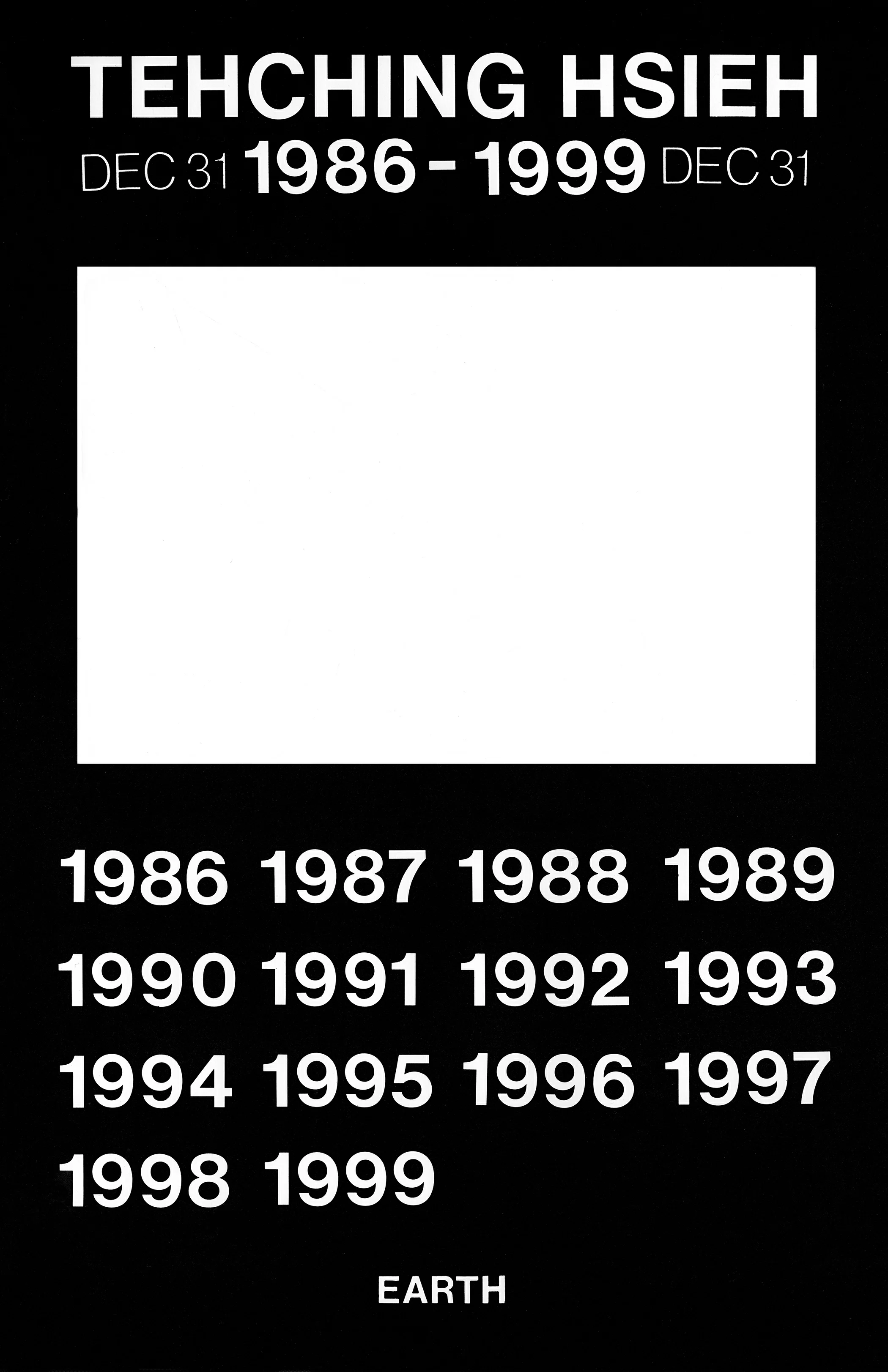

謝德慶鮮有接受華文媒體訪問,他不多說話,也不愛寫字,作品就是表述一切的途徑。欲了解他,只能憑藉碎碎落落的紀錄與資料。十七年前,他完成了不展示作品的《十三年計畫》後,決定不再做藝術,只過隱居的生活,如一則地下傳說。

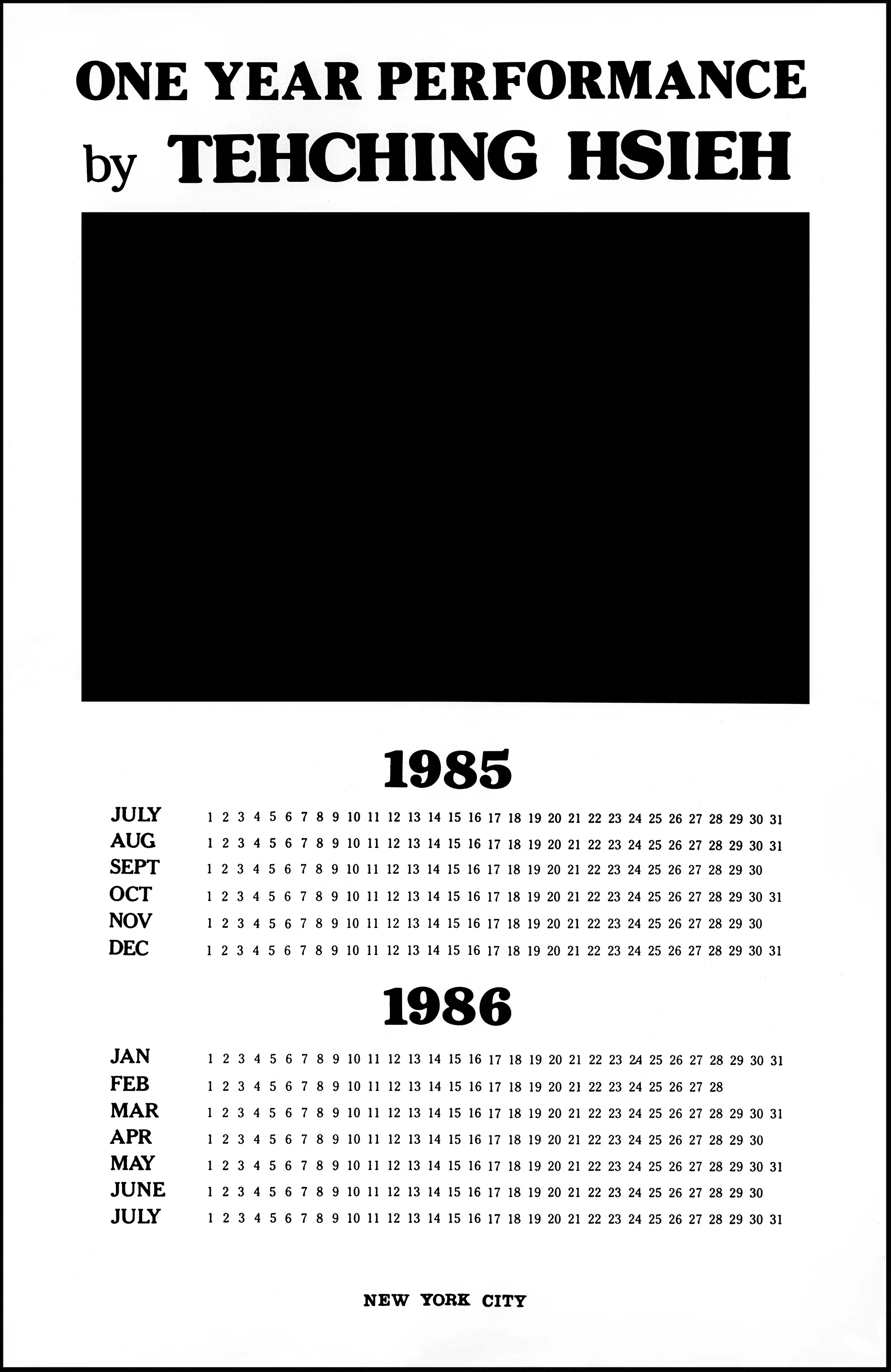

今年,他答應臺北市立美術館的邀請,代表台灣館參加「第57屆威尼斯國際美術雙年展」,展覽名為《做時間》(Doing Time),由英國策展人Adrian Heathfield策劃,展示他的《一年行為藝術》與《十三年計畫》系列作品。「時間」是他過去藝術創作裏的終極命題,沒有創作的他,依舊如常度日,時間仍是生命必要的課題。曾勾畫時間各種無以名狀的層次,如今他將「作品」拆解,化約成生命的長度。

時間是早上10時正。謝德慶一臉沉靜,筆直地坐在辦公室的一隅。密封的空間裏,滿室白牆更顯他身上的灰衣厚重。他將上衣齊整地束緊在黑褲子內,像個軍人般,略帶繃緊。

來港數天,訪問接着訪問,他的日程被切成每小時的刻度,填滿各類型的敲問。訪問前一天,他與策展人Adrian Heathfield在香港藝術中心的講座,觀眾熱烈提問,面對各種詮釋,他大多沒有直接回應。大部分時間,他滿臉嚴肅,細意揣度問題,然後吐出精簡的解說,或更正提問。

我們小心翼翼的發問,他總回答得急速,偶爾是一些斷句,讓人必須自行補足空白部分。他也在訪問期間多次提到,自己是性急的人,因此每次作品與作品之間,只相隔七至八個月。性急的人,作品卻哼出時間的慢板,以生命作單位。如此綿長,如此短促。

⚡ 文章目錄

時間是主角

謝德慶對作品的概念十分嚴謹,如一座準確無誤的時鐘,不容絲毫差誤。他的一生極度孤絕、尖銳,每件作品也訂下嚴苛的戒律讓自己遵守。例如在工作室建造了如牢房般的籠子,不交談、閱讀、寫作、聽收音機,也不看電視;只能吃與睡,維持一年,成為作品「籠子」(1978-1979)。相隔不足一年,他規定自己每小時打卡,每天打卡二十四次,如是一年,成了作品「打卡」(1980-1981)。他在進行每件作品前,也找來律師見證,制訂「聲明」,成為無法推翻的紀錄。他的行為,旁觀者寥寥,就只餘下時間,與他獨處。

「我一生最重要的時間都浪費了。」謝德慶多次提到,浪費時間與等待,佔去生命的大部分。看似調侃生命的徒勞,實際上是徹底拋棄外物,投進時間純粹而無窮的河流裏。

「浪費時間也分幾層。像在籠子裏熬時間,剩下的就只有時間。人活在這種狀況,不看書,什麼都不做,人會慌,會思考,才能令你活一天,過一天。」沒事可做的籠子生活,謝德慶在牆上每天刻下刮痕,以原始的方式記載時間。後來,他採用了機械的「打卡鐘」,如同上班通勤,不過需要更密集而反覆地打卡。「不管是在籠子,還是打卡,我都沒有在工作,而是working hard地浪費時間。我跟流浪漢一樣,基本上都是無所事事。浪費時間是我對生命的看法,幾乎我的時間都這樣耗費,沒有事幹,這樣集合在同一個人身上。像我的作品,內裏都是複雜的,不是單純的、硬的生命。最後兩件作品,我不做作品,嘗試不working hard地浪費時間,好像是否定我之前的作品。但人的一生是不是只有這樣?」

最新展覽題目是《做時間》,英文名字是”Doing time”,有坐牢的含義。問他是否刻意指向過去作品「籠子」?他直道:「展覽的地方過去曾經是監獄。但我沒有刻意強調這一點,不想其他人往這個方向去想。因為時間是主角,空間是配角。人是object,會佔去一個空間,但空間都是隨意的,哪裏都是空間。」

被放逐的人

作品幾度置換場景,他說,從籠子的空間到打卡的”one hour space”,籠子擴大了,「然後籠子變得太大了,大到不可以回到籠子,比方說變成室外的籠子,變成被放逐。」因此他後來的作品「戶外」(1981-1982),他將自己放逐在外,規定一年不能進室內。「人進不了室內,控制性少很多,面臨不同的危險。如果怕,就做都不要做。」那是八十年代的紐約,街道龍蛇混雜,危機處處。更大的危機是他面對被遞解出境的可能。

他早年作品沒有用上本名,皆署名”Sam”。因為他是非法移民,必須隱藏身份。1971年,台灣被迫退出聯合國,儼如禁鎖的狀態。三年後,二十四歲的謝德慶從郵輪上跳船,就此悄悄來到美國。「最初來到美國那幾年,雖然是無所作為,但對我是很重要的生命經驗。」為了避開移民局的注意,他只能每晚在中國餐廳打烊後擔任清潔工,日復日地過了四年。

他曾回應著名策展人Hans Ulrich Obrist的訪問時說到:「對我來說,生命就是一個牢籠:並不是以政治的意味來說,而是以存在者的孤立來說。度過時間、呈現思考的過程就是這件作品的概念。」「籠子」在他來到美國的第四年進行,作品的消息隱約傳回台灣,引起不少對作品政治意圖的猜測。「如果我當時在台灣做這件作品的話,那就會被關進真的牢獄去了。」他笑說。

時代苦困,必須以想像力填充。一位台灣非法移民在美國做的行為藝術,自是被想像成各種政治姿態。不過,他強調,作品從來無關政治,「我不是沒有想台灣的狀況,只是不喜歡這樣呈現作品。用身體去做的行為藝術往往變成政治議題。台灣敏感到我是在搞什麼,但我自己沒有要去講,這樣的話就沒有辦法講我的概念了。」謝德慶說話仍帶着強烈的鄉音,語氣篤定倔強。就如他作品中那些必須奉行的規條,將外在環境與時代狠狠拋下,專心致志地,浪費時間。

「我的作品不是特定去講某個年代,我不是屬於那種。」他說。作品與當下背道而馳,沒有走慢,沒有走快,只是在另一條時間線上行走。他亦說,其作品是無法在這個年代生存,即使衝擊也會更大。「現在資訊太發達太快速,我做的是浪費時間,整個觀念跟現在這個年代是相反的。」

抽空的身體

六十七歲的謝德慶蓄着乾淨的小平頭,驟眼看,跟多年前的照片無異,只是頭髮多了些斑白痕迹。身體卻不再是同一副身體。「我現在是像一台破舊的老機器,零件也要更換了。我的牙齒也換了很多。如果我現在來做過去的行為的話,必須要用擔架抬出來了。」

他仍未到美國時,最早的行為作品是關於跳。他曾因為「偶發藝術」、「行為藝術」等語彙造成衝擊,在前往美國的前一年,從三樓的窗戶跳往水泥地,找朋友用超八攝影機記錄整個過程。這樣一跳,他的兩個腳踝都跌碎了。他的作品往往將身體推往極限,像一位運動員,須經過嚴格的鍛鍊,才能確保作品的純淨。「我的作品需要人來做,物理來說,需要去執行。執行不影響我的思考。」

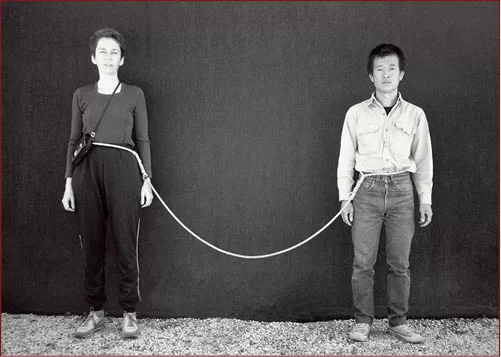

時間混沌無明,同時龐大無際,身體必須變得精細,才能容納如此寬廣的概念。問他做作品時,身體的感受如何?他先是靜默了一會,然後徐徐地道:「我是比較像個機器人,我的身體是真空的狀態,隔離掉身體的干擾,已經不用去談論人有多少感覺。」他的作品「繩子」(1983-1984),將繩子的一端綁住自己,另一端則綁住女藝術家琳達.莫塔諾(Linda Montano),他們毫無關係,卻這樣身體互不接觸地生活了一年。身體往往在作品裏不存有任何情感。「我怎樣去思考,不一定在做作品的那段時間。其他都屬於科學或心理層面的。當我的感知與意識上的推進,我就不被這些限制。比如說,如果我一定要在籠子裏,一定要去生存,或注意到細節,但我的人可以抽離掉。我一直受生命與時間的存在影響,我的作品也不光是觀念的執行,而是一體的。整個人是一部大機器。」

機器壞掉仍能修補,人壞掉卻難以回返。以一生的闊度來創造藝術,謝德慶用的,是他的血肉之軀。「做完『籠子』後,基本上我的身體像一台破舊的車,還能勉強開動,不必全部修好,就這樣也能開到另一階段。」做「打卡」時,他的身體仍未復元,傷痕也是作品的一部分。「像拳擊,對手知道身體某個地方傷了,會一直打那個地方。但我一直是跟自己打,我不會一直全都傷那個地方。因此,做『打卡』時我不會傷跟做『籠子』時同樣傷的地方。」

後來拍照時,發現謝德慶站得很僵硬,看起來有點不自在。身體的傷,是時間的刻印。進行每件作品前,他會先剪掉頭髮,再讓頭髮在作品裏靜靜生長。

做生活 過時間

不再做藝術後,他說,現在只是過生活。不禁問他,現在的生活是如何度過?他卻笑着回應:「你很懂得過生活嗎?我要請教你。」新展覽的名字”Doing time”,對他來說也是往生命的方式驅進,「其實是說生命的徒刑。就像我在講座裏提到的”passing life”。流浪漢過的是生活,老闆娘過的也是生活。隨便怎樣過,就把你的一生過了,生活就是把時間過。」

西西弗斯反覆推石上山,永劫循環,徒勞無功,卻憑意志來獲得存在感。年輕時的謝德慶讀了深受影響,融入生命。他的作品裏,反覆打卡,反覆浪費一年,生命是否如此徒勞,還是在重行中能步往出口?

「人的一生都是在做選擇。我做的作品不是在講一個超人,而是普遍性。不管是強弱、猶豫不決,或很堅強,我幾乎都點到。我做作品是像一位強者,但裏面是講到很多弱者的內容。我的作品既是很果斷,但也能看到裹足不前。這些矛盾,都在藝術的本質裏探討。我的執行卻是很果斷、清晰去做,這中間的機關,我不懂以語言來表達。」

謝德慶深明,藝術未必能通往自由。他的作品中,偶爾會不得已地「犯規」。試過數次睡過頭沒有打卡,也試過因經歷一場街頭鬥毆而送往監獄,被強行拉進室內。「人一下子就被毀滅。有些人不能走過某些關卡,或走到某些階段想不開。然後會發覺此路不通,結束生命。對我來說,抵達自由前,必須經過背叛、犯罪、懲罰與受苦的循環。前面需要熬過很長的時間,最後才能有自由這小小的收穫。沒有白吃的午餐。」

他自言,從三十歲做作品起,直到2009年才開始被廣泛討論,比較晚。現在的他,不再稱自己為藝術家;生活,大抵是更值得修煉細磨的「作品」。一小時過去,訪問終結前,我問謝德慶,你會形容當下是自由嗎?他淡然地說:「如果你一直停留在自由,是對人的不理解。自由的出口不能一直用,不然那就不是自由,已經沒有向前推進,只是將動態的時間關掉、停頓。」

(部分圖片由藝術家提供 鳴謝:馬玉江、亞洲藝術文獻庫)

PROFILE

謝德慶,生於1950年的台灣屏東縣南州鄉,現居紐約布魯克林。高中輟學後開始學習繪畫,服完義務兵役後,他在台灣的美國新聞處畫廊舉辦了首次個展,之後停止繪畫並開始從事以「行動為基礎」(action-based)的藝術探詢。為了移民,他受訓成為海員,循此途徑入境美國,當了十四年非法移民,直到1988年獲大赦。從1970年代末期開始,謝德慶創作了五件「一年行為表演」和一個「十三年計畫」,讓藝術與生活同步。其行為表演以及極端的實踐,讓他成為紐約藝術圈的新聞人物。自千禧年以來,免除了十三年不展示作品的限制,他在北美洲、南美洲、亞洲與歐洲展覽作品及出席講座,其作品由紐約尚凱利畫廊(Sean Kelly Gallery, New York)代理。