攝影有一種概念,稱作「決定性的瞬間」(The Decisive moment)──攝影師在萬物的移動間,按下快門,凝住電光火石的一瞬。歷史也有不少「決定性的瞬間」,攝影師最怕的,大概是錯失時機。攝影師黃勤帶總碰上重要的歷史時刻,「其實更重要的,是攝影師是否身處歷史現場。」是幸運還是宿命,這位從事前線新聞工作多年的攝影師,長久以冷冽的黑白照,見證急掠的時代暗影。

⚡ 文章目錄

七十年代 記者入行

下午3時的灣仔人來人往,黃勤帶攜着裝滿攝影集的銀色行李箱,不徐不疾地趨至。「碰巧到記協(香港記者協會)周年晚會賣書,才穿得比較端正。」他指着身上的恤衫,笑笑說。不久,朋友載來幾箱攝影集,他逐一搬進場地,打點一切。事事親力親為,大抵是從記者的訓練而起。「以前當記者,除了少數的英文報紙外,大部分都要兼任攝影師。」1977年,黃勤帶二十歲,自小唸左派學校,順理成章進了《文匯報》擔任記者。「我首先是加入突發新聞組。那時的採訪傾向『本土化』,重視社會時聞,突發新聞每每成為報紙頭條。而且,突發新聞上皆會深入查訪。例如一樁自殺,突發組記者會追蹤數天,調查原因。」他憶述,某些突發組記者的外號被喚作「探長」,可想其抽絲剝繭的程度。「那是很好的訓練,能了解社會的不同階層,也對社會認識更深。」

記者銳利的眼睛,漸成攝影眼的雛形。黃勤帶拍攝不少日常場景,沉鬱暗啞,相機如鋒利小刀割開社會表層,滲出冷意。學生的背影;擠滿住客的籠屋;無人的小巷。攝影師闖入生活無數的尋常片刻,四十年過去,多少被凝結留下?

他不能忘記其中一個瞬間。具體日期早已遺忘,他只道是清晨,「大概是1978年底,那時候每天也有越南難民的船來港,被安置到青洲羈押中心。新聞處安排我們從遠處拍攝。那天是清晨約7時,剛好有一架船抵港,在海上移動時,我便在遠方拍攝了。」照片裏船與難民黑壓壓一團,在大海裏載浮載沉。「這張照片當時獲得了新聞公會的獎項,我便自覺,是否能嘗試專職攝影,碰巧《文匯報》也需要攝影師做一些圖片故事,於是我向上司提出。」自此,他踏上了新聞攝影,沒有回頭。

殖民時光 港督身影

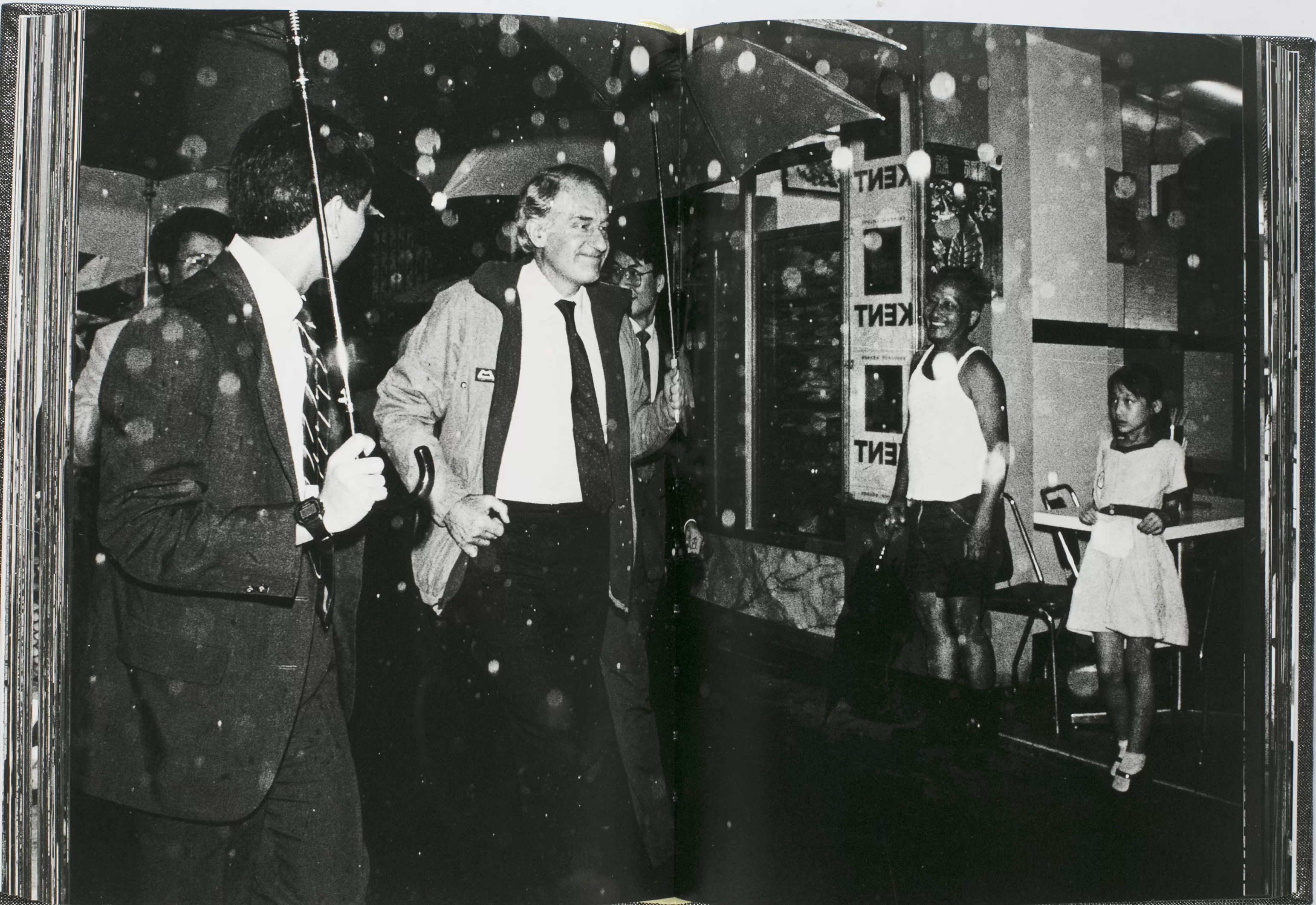

後來我們再次在中環碰面,從舊立法會步往政府山,換上一身輕便裝束的黃勤帶,述說着過去殖民時代的攝影軼事。政府山早已物事人非,只餘下部分殖民建築,折射過去的輪廓。走到下亞厘畢道一面古牆前,他說,曾經在這兒巧遇港督麥理浩,更模仿其時的情境。「當時他身旁沒有任何保鏢,獨自一人走過。於是我很巧合地拍下了他的正面。」

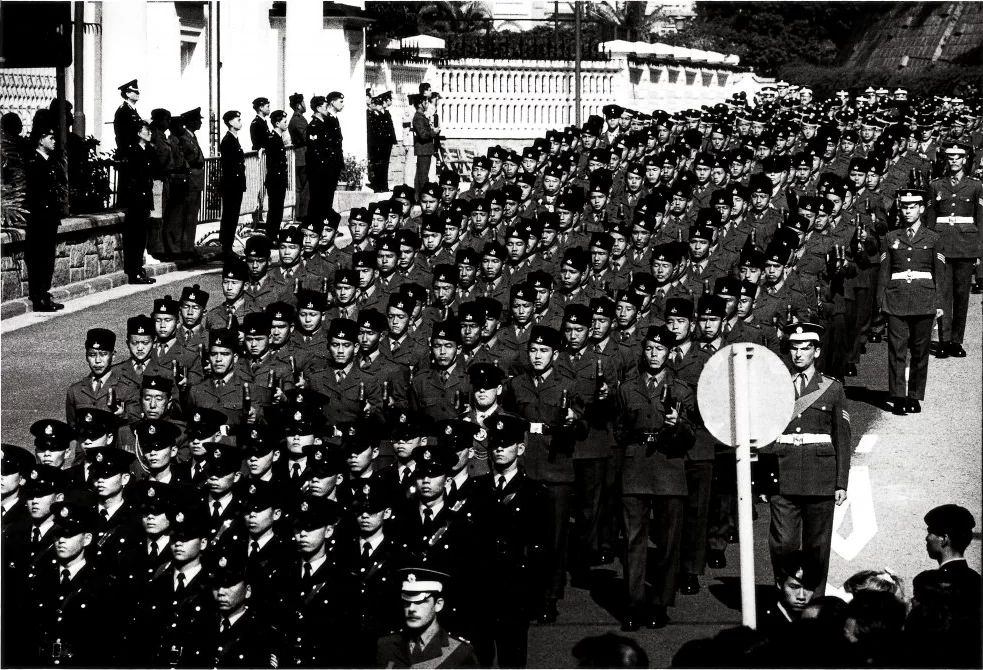

「我似乎跟港督有緣。」他笑言,例如在鏡頭下的尤德,「尤德是很特別的殖民官。我們一班攝影記者曾隨他到北京開會。他有一個心願,希望前往北京的常德避暑山莊。當時不是很多攝記跟他去,但我感興趣,也去了。後來他在北京過身,出殯時我亦有拍攝。」因此他捕捉了一位平常的尤德──在傳統庭院的外牆下低頭沉思,棲身在殖民末的陰霾裏;也捕捉了尤德出殯時的盛大、莊嚴。「不論是高層與平民,在殖民歷史裏也命運相同,最終也是路人甲乙丙,殊途同歸。」

黃勤帶身形纖瘦、高挑,在新聞攝影中佔盡優勢。但在社會事件的衝鋒陷陣以外,他更常與幽微的歷史時刻,碰個正着。《皇后旅館》裏記載了1977至1997年的香港,各種吉光片羽,都在沖曬照片的黑房裏,揚起記憶的微塵。殖民地的最後時光,彷彿就此靜止封塵。「《皇后旅館》不是一本歷史紀錄,更多是想像與記憶。這個名字,正是指出九七前香港作為殖民地的本質──長久以來也是政治避難之地,只求安定與休養生息。就好像一間旅館,被旅人用作休息數天之處,然後離去。」

六四現場 歷史瞬間

黃勤帶屬於寡言的攝影師。他不喜歡多說作品的風格構成,神情篤定,眼鏡後透亮出一雙銳目。問他何以長年皆用黑白攝影,除了捕捉氣氛,在影像的再現裏製造氛圍與定調外,他答道:「彩色需要許多事情配合,黑白攝影更能自行操作。這是個性的選擇,而非由品味決定。我喜歡獨自一人由頭至尾操作。」早年未曾接受正規的攝影訓練,他說,只能憑前輩的口耳相傳來學習攝影,甚至在黑房如何沖曬照片。專職攝影一年半後,他前往日本深造攝影。

不難發現,黃勤帶的黑白粗微粒與高反差風格,讓人聯想到日本攝影的”Provoke”流派,在城市間浮動。他坦言喜歡中平卓馬與森山大道的作品,卻認為與日本攝影有着本質上的差異:「風格只是外表,我是願意妥協的,在歷史上執着,對現世上的事物加以整理。日本攝影不會處理這些事情,而是重視個人視覺,較少拍攝政治事件。」一般而言,他認為攝影隨意一些便好。但性格決定作品,每次舉起攝影機,他更趨向嚴謹、慎微。

攝影是時間的紀錄與延展,風格有時在陰差陽錯裏構成。不像其他藝術媒介,錯過了便無法復返。這也是攝影與歷史的緊扣之處。「就像六四,回想起來,身在現場實在是巧合,我其實不一定在現場。」1989年的4月,黃勤帶到北京採訪台灣體操選手,「當時胡耀邦剛剛過身,廣場開始聚集學生,我自然也到那兒看看,由那刻開始拍攝。事情繼續發酵,我回港後便請假到北京繼續拍攝。」他回憶,最後數天事態發展急轉,其時工作的《文匯報》請他幫忙拍照。「因此軍隊進廣場時,我是在北京飯店傳真回港。若不是如此,我當時應該是身在廣場的。」說來淡然,幸或不幸,他與現場最近的一刻,擦身而過。「新聞攝影,最重要的是身在現場,有時候是非關技巧。」他笑說。他的攝影紀錄在六四翌年輯成《89’廣場的日子》,其後多次再版,刷新漸漸磨滅的記憶。

攝影與人生

九七後與太太到過不同地方生活,曾旅居英國、日本與澳門。雨傘運動發生時他從日本趕回來見證,「他是攝影師,所以說一定要回來。他也吃了『胡椒』!」太太這樣笑着形容。夫婦二人去年回港,黃勤帶亦着手籌備不同計劃。例如最近在一羣年輕新聞攝影師創辦的空間”Atum Space”展出前三本攝影集的原照,舉辦舊作全展,「可能他們敬老吧,」他笑着說。

年輕攝影師嘗試繼承新聞攝影的脈絡,黃勤帶亦直言,近年新聞攝影早已起了巨大變革:「過去新聞攝影視作禁忌的操作,例如造型、擺拍等,已漸成時代發展。連荷蘭最著名的新聞攝影比賽也修例來回應時代之變。以前MoMA的館長曾形容,攝影分為『窗派』與『鏡派』,前者是通過攝影來看世界;後者是個人的折射。發展至今,新聞攝影也不單是『窗派』,也涉及許多個人內心折射。」那他屬於「窗派」還是「鏡派」?「大概是混和吧。理論上是隨意性高,但實際上仍是目的性很強。」

深明如此,縱使多年來拍攝的是紀實新聞攝影,他仍多番強調:「攝影並非真實。」或者,攝影只是瞬間的偶發構成,攝影師舉起相機,如作家舉筆,同樣自然而然的選擇。「攝影最終是否真實反映人生的處境,視乎個人的看法。藝術終究視乎你如何看待人生。以前在日本讀攝影,很多內容都忘記了;但有一句老師所說的我沒有忘掉:攝影不是人生的全部,只是生活的其中一部分。若將攝影視為人生的全部,那是很危險的。」

(部分圖片由受訪者提供)

《8×10》

日期:2017年6月16日至7月8日

地點:ATUM Space(香港西環保德街6-20號保基大廈地下5號)

票價:免費

查詢:info@atumimages.com

PROFILE

黃勤帶,1957年出生於香港,大嶼山人。七十年代末任職突發記者,後轉為攝影記者,長期從事報道攝影工作。主要攝影集包括:《皇后旅館》、《Vajrayāna》、《89'廣場的日子》及《2002-07香港地》。