「我們在牢獄絕不苦悶,因為政權可以囚禁我們的肉身,卻無法囚禁我們的靈魂。」因重奪公民廣場入獄的周永康在獄中如是寫道。古今中外的不少巨著,也是在監獄中寫成的。獄中書寫作為一種獨特的文類,傳遞一種無法比擬的經驗,也衍生豐厚的思想養分。不同世代的學者馬國明與李薇婷,亦從不同角度分析獄中書寫的歷史與文學位置。

如程翔所言,知識分子因良知因責任注定走進牢獄。獄中書寫,因而負載了沉重的生命代價,也淬鍊成每一代文化最可貴之處。馬國明討論西方經典的獄中文學,如何造就思潮的轉向。李薇婷討論華文文學中的獄中書寫,回應我們熟悉的語境。

⚡ 文章目錄

監獄是文明之源

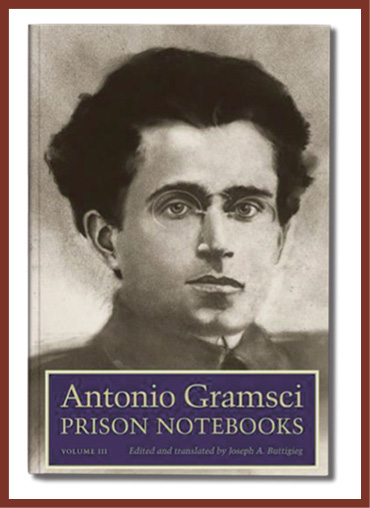

曾開辦曙光書店的馬國明,早年曾引進一些獄中書寫的作品。好像重要的意大利理論家Gramsci,奠定其重要思想的著作《Prison Notebooks》便是在牢獄裏完成。「若談獄中書寫,有三位主要的人物。第一位便是他。」馬國明說,Gramsci在法西斯政權下坐了十一年的牢獄,百病纏身,但更激發其意志,鬥志更趨旺盛。「為了避開審查,他寫的主要是意大利歷史,他亦有辦法將文章送出獄外。」獄中書寫其中很重要的,是如何讓它保留到獄外。馬國明舉例說,中國監獄密不透風。像劉曉波監禁多年,也沒有文章或信息流通,可見文人被禁鎖的狀況不可同日而語。

馬國明提到的第二位獄中書寫主要人物是奧簡拿(Abdullah Öcalan)──土耳其前領導人及庫爾德族的重要領袖。他在1999年被捕,險被判死刑。後來在牢獄中閱讀改變了他,也書寫了不少作品。馬國明提到他一本重要作品──《Prison Writings: The Roots of Civilisation》,牢獄為何成為人類文明的基礎與根源?當我們翻開許多重要的思潮理論,也不難發現是寫於獄中。

這亦能引伸向第三位獄中書寫的主要人物──薩德侯爵。他曾坐牢三十年,從變態色情成為經典文學作品之一。馬國明形容,「他的作品超越人類道德底線,或可以說是因為他的著作而放寬底線。」為何在牢獄裏方能完成作品?

極端的處境

這關乎獄中書寫其中一個不能繞過的因素──獄中本身的極端環境。它塑造了另一重的生活秩序與時間,扭轉我們的感知,從而寫成不同的著作。以薩德侯爵的例子,馬國明說,他在法國大革命前後坐牢,面對隨時被送上斷頭台的處境。「當面對這樣極端的處境,思想便更加鑽牛角尖。所謂”highten their senses”,觸覺更加敏銳。在危急關頭才能發揮潛能。亦有不少例子是因政治原因所產生的冤獄,更激發他們將理念寫下。」因此,眾多重要作品才能在牢獄這樣的極端環境裏寫成。

香港文學研究者李薇婷主要研究香港文學,她亦發現不少作品因獄中環境而成。「監獄的條件除了是空間的外在局限,更是精神上的折磨。但在這樣的環境裏留下最後的片言隻語,同時發展另一思路,作出疏理。」除了極端的狀態,她亦提出「監獄日常」,「獄中有沒有最面目模糊,最平淡的書寫狀態?」

她以《赤柱日治拘留營──鐵絲網內的三年零八個月(1942-1945)》一書舉例,當中書寫的是居於香港的外語人士,他們書寫的形態豐富,好像以監獄食譜入詩,亦有《Farewell to Stanley》等與香港有緊密關聯的作品,可見獄中書寫同時有着極端與日常兩個面向。

何謂獄中文學?

李薇婷同時提出另一重要概念,怎樣才是獄中文學?是在獄中書寫?作者必然是坐牢的人?她舉出了多種獄中書寫的形態。好像有些是倖存者的回憶或日記,如葉靈鳳在殖民時代的獄中日記,又如戴望舒所寫的激昂呼喚。另一例子是黃碧雲的《烈佬傳》,書中虛實難辨討論監犯阿難,黃碧雲未曾坐牢,阿難也可能是很多監犯匯聚成一,亦可能摻雜虛構成分。「有些人沒有書寫能力,需倚靠他人」,因而,我們辨別獄中文學也可更為開闊。

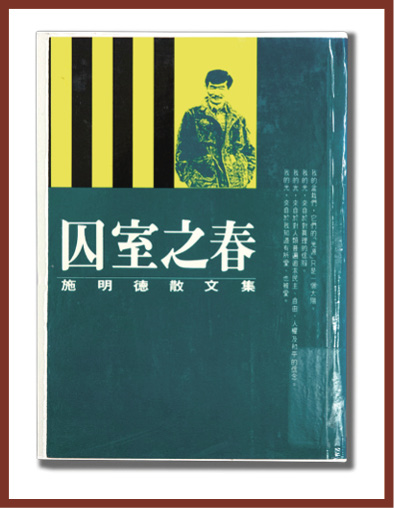

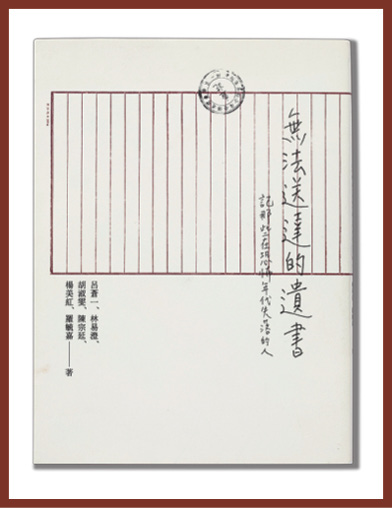

台灣有更多關於獄中書寫的例子,如兩年前出版的《無法送達的遺書:記那些在恐怖年代失落的人》亦是來自白色恐怖時政治犯的家書。文學與政治扭纏難分,獄中書寫更可見一斑。李薇婷亦說到,這當中同樣涉及地緣的意識形態。好像有關六四牢獄者的著作只能在香港出版;戴望舒作為南來文人,在獄中也是「懷中國、悲香港」。

兩位學者共挑選了九本經典獄中書寫作品: