文學以一種對等的關係,與不同界別的跨界合作,讓文本轉化,以另一種藝術方式展現出來;而歌詞本身就是一種文體,只是我們太習慣將淺白的歌詞與文學割裂。文學本應是一種日常,是我們看事情的方法、世界觀。

何倩彤是藝術家,文學之於她,卻是流淌在血液中的養分,在創作時,讀過的情節、相遇過的故事人物、經歷過的場景,很自然地被召喚出來,成為創作概念,在剛過去的《火花!只是看書》系列《也許明天他們會為我們死》藝術展中,她為死去了的七個書中角色,立了墓碑、做了立體「隧道書」。

小說中的刺點

看書的過程,就是跟書中主角發生關係,會為他們緊張、高興、悲傷,經歷他們所經歷的,為了想知道他們的結局而追看,但看到最後幾頁,又覺不捨,如像即將分離的老朋友。一些角色,不能避免地要死去,他們的死,是為了成全故事的推進,成全作家宏大的創作。而我們,卻無能為力,只能悄悄地悼念,「角色在文本中死去,是有某種意義的,作者刻意安排他們的死亡,他們是為我們而死的,把生命給了我們。」

「如《微物之神》中的維魯沙,他的死亡是最血腥的,身為賤民階級卻愛上了千金小姐,最後被警察打至支離破碎。」隧道書中,幾個人坐在小船上,正在駛向或駛離紅色屋頂的大宅,色彩豔麗的植物從兩邊伸出,最前景是一隻黑色的手拖着一隻白手,隧道書的意義,就是景致分前後,層層的遞進,觀賞者稍微彎下腰,窺探畫作和故事,是一個深入藝術家深心處的過程。

啟發創作的,可以是任何人或事,但何倩彤偏偏用上文學,她說,沒有刻意選擇文學,「刺痛我的東西,就會影響我創作,而被文學和當中的人物刺痛,對我來說是自然的。」文學作品與視覺藝術可以是兩項完全獨立的藝術,當文學與視覺藝術合作,我們視之為跨界,何倩彤認為有這種感覺,是因為文學不在我們日常生活當中,「看完書後,可能有些片段卡在心頭,常常不能控制地惦念着,很自然就會發生感情。我覺得創作過程是很神秘的,當靈感來時,就如快將入睡或剛甦醒的混沌狀態。讀文學就如種植,把種子埋在腦內,讓它們曬太陽、澆水,但結到什麼果,是寫、畫、拍片去表現出來?卻未必可以自己選擇。」

被稱為作者的藝術家

在展覽的牆上,寫着「作者」二字。展覽中看見Artist Statement是常態,到底何倩彤是「作者」抑或是「藝術家」? 這代表她已順利由藝術家跨越至作者身份,抑或已把兩種身份融為一體?「我自己沒有想太多,因為愈是考慮自己的身份是什麼,就愈是局限創作,會妨礙想試新事情的熱情,做壞了不要緊,可以重新做過。」真正的創作,不應因為自己的身份而被局限,無論是作者或是藝術家,創作就是隨着自己的心,文學是養分,就如光和水。

這次《火花!只是看書》系列,由五個展覽組成,五位參展者有作家也有藝術家,五個展覽串連起來,彷彿隔空對話,在同一個空間,不同的文本以不同的形態展現,當中可能有互涉,也可能是毫不相干。展覽的緣起,是希望把文學帶進藝術展場,把文學、藝術與觀賞者連結,有很多人認為,應該五個展覽都以文學為主,會比較統一,但策展人鄧小樺卻笑言希望展覽可呈現不同的面向,「可以並置地看着五個展的轉變,我喜歡看到整個光譜,慢慢由文學過渡至視覺藝術,若少一個,可能就會偏側了。這個時代好像比較喜歡一個spot,少了宏觀的、全局的視野。」

跨界接受挑戰

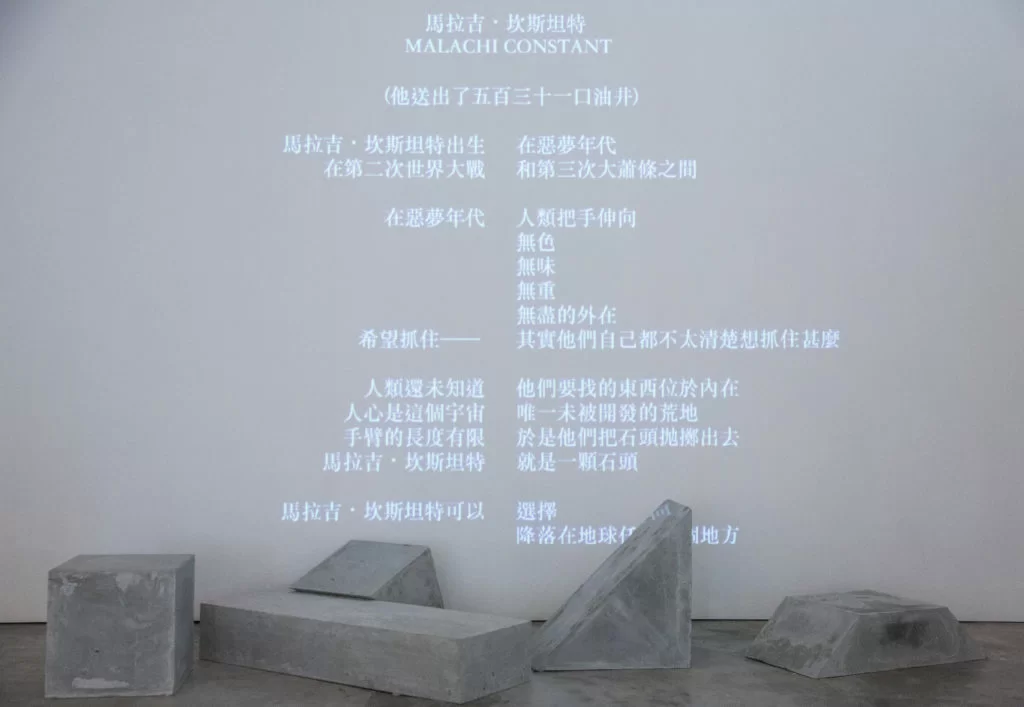

鄧小樺是詩人、作家、文化評論者,這次成為了策展人,本身已是一種跨界的體現,「我是喜歡跨界的,偶爾會迷途。很多事要學,每個界別都有潛規則,視藝界有自己堅持,例如若有文字出現於藝術品上是一種禁忌。」關於藝術品上的文字,何倩彤也提到很多人認為文字不應存在於藝術品上,會覺得是因為技術不足才會用文字來表達,然而,文字、藝術品、錄像等應該是相互補足,組織成一個更大的述事手法。

所謂的跨界,就是帶着自己的興趣,闖進別人的領域,「讓一個陌生的地方,改變自己,信念要強,持開放和欣賞的態度,讓不同的事物挑戰自己。不過,跨界其實是一件非常微妙脆弱的事,需要更多的討論氣氛,才能走得更遠。」鄧小樺說。