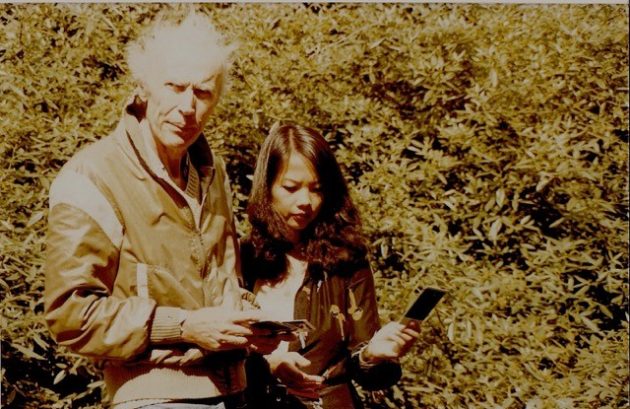

剪接班上,雪蓮(Mary Stephen)和學生坐在電腦前,耐心地看他們的作品,有時會把影片暫停,給一些意見。她總是輕聲溫柔的,沒有任何架子,指導時都是以引導的方式,不是那種斷言要你加減什麼或大幅改動的老師。三十多年的電影剪接經驗,更是法國大導伊力盧馬(Éric Rohmer)的首席剪接師,她在法國生活了半輩子了,法語卻始終無法成為她的母語,只有在電影剪接時,以影像作為語言,才能尋回她那早已散失的母語。

十五歲時,Mary跟隨家人移民到加拿大,一個少女到了陌生之地,心理和語言卻都要重新適應,人在異地,總是格格不入,直至她接觸電影剪接,就如學習到另一種語言,「初到加拿大,我覺得失去了自己母語,雖然在香港我的英語還好,但那邊的英文用語不同。升上大學,選了Communication Arts,電影是其中的一個選科,在香港時我已很喜歡法國新浪潮電影,後來成為了剪接師Cécile Decugis的助理。」Cécile是高達《斷了氣》和杜魯福《400擊》的剪接師,還跟伊力盧馬合作過一段長時間。

⚡ 文章目錄

師承法國名導 把鏡頭停留在聆聽者

憶起往事,Mary說都是緣份,當伊力盧馬知道她要當Cécile的助理時,勸她要想清楚,因為Cécile很惡,不少助手都被她駡哭了,Mary卻是初生之犢,天不怕地不怕的樣子,二人不只是工作夥伴,更成了好友,「Cécile去年才過身,在之前我們關係一直都很好,會一起逛街。」到了1992年,Mary便正式加入伊力盧馬的團隊,直至大導於2010年撒手人寰。

剪接班已上了九個小時,參加者都有點疲倦了,Mary依然能聚精會神地望着電腦,然後叫學生把短片回到某個片段上,再作修正。屏幕上出現了一個火鍋,然後是女受訪者,再轉到旁邊的男生臉容上,女生在談她們的關係,嗚咽着,男生有點不知所措。Mary建議影像停留在火鍋,背後播放着女生的說話,任由火鍋的水蒸氣吹散於空中,然後就是男生的特寫,面對女友的控訴,他那無可奈何、略帶點難堪的樣子。

電影剪接從來也不只是一種技術,那是一種說故事的方法,伊力盧馬特別喜歡把鏡頭停留在聆聽者的臉上,拍攝着聆聽者的反應,這樣往往比看着說話者更覺震撼,「你聽着某人說話,卻看到另一人的反應,又例如這個火鍋,跟對話是完全無關的,這樣不是更有趣嗎?」

剪接師非單純從屬於導演

電影剪接是一種敘事手法,通過不同剪接師之手,電影的節奏也會有不同,「伊力盧馬的節奏感很犀利,我從他身上學習剪接,合作時我們會同時感覺到應該如何處理一些畫面,都是慢慢訓練出來的。」對於剪接師的身份,很多人理解為從屬於導演,但剪接作為一種藝術,當中必然包含創作,剪接師更應被視作共同作者(co-author),他們必須了解故事和導演的想法,然後以自己的視角,進行剪接。有時候,剪接還能讓電影起死回生,「如果拍出來有問題,可以利用剪接改變一些emphasis,但始終還是原本的故事,只是幫他在節奏上稍為改變。如果是大師級的作品,節奏還是跟他的,因為他有自己的vision。」

Mary笑的時候,總是瞇着眼睛,說話溫柔得似在哄孩子,她的三個孩子都長大了,定居於法國,而且都是從事藝術和創作方面的工作。由香港到加拿大,然後定居法國,近年她又再次回到亞洲,跟內地和香港導演合作,例如李楊的《盲山》、杜海濱的《少年.小趙》、曾翠珊的《河上變村》、許鞍華的《明月幾時有》等,當中有劇情片,也有紀錄片。

新鮮眼睛 感受世界

曾翠珊用了十年時間拍攝蠔涌村的風物和村民,紀錄片就是這樣的一回事,拍了幾百甚至幾千小時的錄像,要剪接成一齣九十分鐘的片,最關鍵的,就是要決定故事的主線和骨幹。導演也有當局者迷之時,鑽進死胡同,在剪接《河上變村》時,Mary跟曾翠珊一起研究如何把這條鄉村的故事說出來,在海量的訪問中,她被一位坐在樹下唱歌的阿婆吸引着,然後大膽建議以阿婆為主線,再把故事慢慢伸延開去,「剪接師是帶着fresh eyes的,以第一次看見的感受去剪,其實劇情片也是,我們不知拍攝時的情況如何,只看見眼前的材料,很多時都能看出不同的東西。」當然,她也曾遇過瓶頸,「有時真的需要距離,到達某處,你覺得不能繼續,就要放下,之後再回來,就會有fresh insight。」

關於Mary的訪問,不算多,而且大部分都是關於伊力盧馬的,由她操刀剪接的作品包括《花都無間》、《秋天的故事》、《巴黎的約會》等,一晃眼,便是三十年,一個華人女性,如何在九十年代的法國電影圈子生存下來?別人眼中的不可思議,從她口中說出來,卻是如此平淡和理所當然,「我沒有考慮自己是香港人、加拿大人還是什麼人,我在法國已生活了四十年,卻不認為自己是法國人,反而是這種流動的生活方式,帶給我最多,讓我可以跳出框框。」

享受流動的自由

香港人念茲在茲的,是擁有一層樓房,就這樣被綑綁一生的,大有人在,人們稱之為安穩,但安穩卻未必適合所有人,Mary從來沒想過要過穩定的生活,在巴黎生活的這些年來,曾經也有過可以買房子的機會,她問三個孩子,若用錢來買樓,日後就沒法去旅遊了,躊躇之際,原來三個孩子都跟她想法相同,隨時能夠流動的自由,比任何資產都更重要,「一個成功的藝術家,最重要就是能夠做自己喜歡的事,物質的擁有是不重要的。」

她的家,在香港、加拿大,也在法國,沒有固定的家,所以每處也是家,真正把她拉回香港的,是許鞍華邀請她為《明月幾時有》作剪接師,「是她把我帶回香港電影圈子的,這片雖然是主流大製作,但工作方式卻跟一些獨立電影相似,大家都很年輕,很親切,所以特別感動。」她記得,小時候愛看《中國學生周報》,「我是看着羅卡和陸離的文章長大的,對電影的熱愛在那時已開始萌芽,不是在加拿大或法國。」軀殼能不停移動,但一個人的啟蒙,往往就在無意識地,在某個時間和空間,進行起來了。

PROFILE

雪蓮(Mary Stephen)出生於香港,隨家人移居加拿大後開始涉獵電影創作,1976年赴法於巴黎第三大學學習電影。於八十年代至2006年期間,擔任法國新浪潮導演伊力盧馬(Éric Rohmer)的剪接及配樂師,作品包括《飛行員之妻》、「四季系列」、《花都無間》等,她亦曾剪輯多部內地和香港的紀錄片,包括李楊的《盲山》、范立欣的《歸途列車》、曾翠珊的《河上變村》、許鞍華的《明月幾時有》等,更憑《明月幾時有》入圍今屆金像獎「最佳剪接」。