從亞畢諾道和贊善里交界的入口,進入「大館」,穿過灰白的牆,看見的是一排石級,石級前的白色屏幕,卻在播映着電影,電影中男女主角的聲音,此起彼落。走上梯級,由昏暗漸轉光明,出現在眼前的,是昔日的監獄操場和域多利監獄,刷白的粉牆,跟旁邊灰黑色的新建築物,形成強烈的對比。

經歷了這麼多年的復修,「大館」終於落成,歷史建築羣由前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄組成,還新加入兩幢以鋁造外牆物料的新建築物,成為一個結合文化與藝術的新地標。1841年的空間,重新出現於眼前,感覺有點不可思議,在建築物內行走,就如回到了百多年前,幻想着犯人的生活境況、警察的工作日常,內裏的一磚一瓦,都有着故事,那是一段我們共同經歷的、無法磨滅的歷史。

2007年,第一次來到域多利監獄時,早已人去樓空,那年的《深港城市建築雙城雙年展》就在這兒舉辦,爬上鐵梯,進入F倉,監倉中央就是一個大鐵籠,還留着幾張舊牀,藝術家的作品,有些放在籠內,有些則在籠外的窄巷中,展出的是什麼,實在都已忘記,只依稀記得這是個正方形空間,那些充滿鐵鏽的監牢鐵框,那幅油漆已剝落的牆壁,還有那條窄得只能讓一個懲教人員走過的通道。「原先有討論過是否應把F倉拆掉,因為建於1930年,相對新,而且結構亦較差,但考慮到整個建築羣的完整性,最後還是決定留下來。」「大館」文物事務主管楊頴賢(Winnie)說。

監獄操場 大樹成蔭

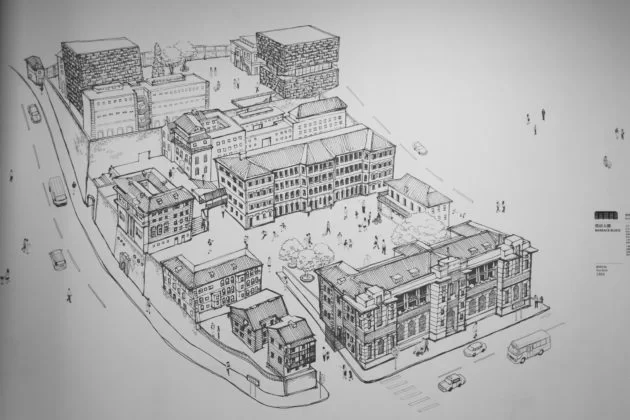

復修後的域多利監獄,內外都如洗擦了般,光鮮而明亮,抹掉了當年那份蒼涼感,成為了展示歷史故事的空間,十六座歷史建築,暫時開放了十一幢,當中包括警察總部大樓、營房大樓、監倉等。那條石級是「洗衣場石階」,作為一個播映的空間,讓人聚合。復修後的「大館」,有不少公共空間,從石級往上走,就是監獄操場,偌大的空間,中央種着一棵大樹,這麼炎熱的天氣,能夠在樹蔭下稍微歇息,實在是很重要。在保育三個古蹟建築羣時,Winnie指出,最大的原則,就是要「回復建築羣的面貌」,「警察大樓、宿舍等都經歷了百多年的使用,當然有很多改動的地方,我們把一些後來建的結構拿走,盡量回復建築物的真實性(authenticity),如果你看建築羣的鳥瞰圖,有些鐵皮被拆除,原有的立面才能真實的呈現出來。」

而F倉對面的D倉,更是建築羣內最古老的建築物之一,建築設計呈「放射型」,方便監控。離開監獄操場,走進新建的「賽馬會立坊」,由百年建築,進入這個代表着當代的黑色盒子。

黑盒子 不張揚的美

盒子的外觀是有趣的,以長方形和扁長的圓形,結合成不斷重複的圖案,走近看,這些扁圓形都是凸出來的,就如一塊又一塊鋁磚,新建的大樓由Herzog & de Meuron建築師事務所設計,靈感來自建築羣的石牆與磚牆。紅色的磚,工整地排列着,而這些灰黑色長扁形狀的鋁磚,恍如紅磚的變奏版,相似,卻又不相近,同樣的排列,卻顯現出另一種生命力,沒有歷史的束縛,多了一份機械感和超時空的味道,而且是由車輪的合金輪圈循環再造,如果紅磚是歷史,鋁磚就是歷史的再生,由廢棄的輪圈變成建築物的立面,跟百年圍牆,隔空對話。

物料和形態,以極端的狀況下相互碰撞,灰黑與淨白,顯得格外不協調,但這種隔閡,是無可避免,亦是理應如此。若要強迫兩個相隔百多年的建築物成為一體,新建築只會是複製品,變得毫無個性,倒不如推倒重來,重新構想,在殖民地建築之中,在時間夾縫之間,應該以一種怎樣的狀態存在。

在原有的歷史建築羣中,加入這兩個黑色盒子,在香港大學建築系建築文物保護學部主任李浩然教授眼中,卻是恰如其分,「當時第一個方案是玻璃竹棚,從建築美學角度來看,是很美的,但從保育角度來看,就有點喧賓奪主了。現在兩個黑色方形建築物,較為低調,而且選擇位置也很重要,這兩個位置不會影響到原有的歷史建築,不刻意搶鋒頭,人們的注意力就會回到古蹟上。」

走進黑色建築物,內裏潔白如新,迴旋的樓梯,帶我們走進劇場內,劇場佈局沒特別,特別的卻是建築物竟與毗連的E倉,以橋相連,E倉成為了演員的更衣和化妝室,演員在使用劇場時,就會游走於新舊建築物之間,一條橋竟成了時光隧道。「新加入的黑色盒子不是獨立的建築物,它們與古蹟相連,功能上亦是互補的關係,兩者是共同存在的。」Winnie說。

保育了的歷史建築羣,從前是警署和監獄,李浩然教授指出古蹟羣一向都是有實質的用途的,跟故宮不同,所以當要被活化時,就不能以博物館的形式呈現,而應該是一個能承載不同功能的建築物,「所以加建兩個新的建築物是合理的,能加入文化用途。而且在『可還原性』這個保育的標準下,『大館』這個項目的確做得到,因為技術上是可以還原原貌的,黑色盒子能夠被拆除。」

活化用途 連結社區肌理

從操場旁的梯級離開,穿過囚倉,來到營房大樓和檢閱廣場,這兒就是前中央警署,「大館」之名,正是來自此處,站在檢閱廣場中,已無法想像當年的檢閱盛況,卻被廣場中的芒果樹吸引,5月的芒果樹上,已見果實纍纍,與旁邊的槍房和警察總部大樓,成了一幅別緻的風景。

從荷李活道望入警察總部大樓,見到白色的霓紅光管,懸掛在兩層樓高的室內,寫着的卻是中、上環一帶店舖的名字,這是《大館一百面》展覽。室內的樓底極高,這個房間從前有過不同用途,好像曾經是警署內的羽毛球場,當年警察耍樂之處,今天卻成為了訴說館外民生故事之所。

舉頭望過了招牌,低頭細看腳下的地磚,每一塊也是得來不易,當年警察總部大樓結役時,大部分地磚經已破損,能拯救回來的,只剩很少,復修人員用人手,把地磚逐塊掘起並保存。結果能夠重用的地磚,就只能重鋪這兒其中的一條走廊,一磚一瓦,得來不易。

保育的是建築物,承傳的,卻是我們的根。新加入的建築物也許低調,也許不漂亮,它能否融入百年殖民地建築,每個人都可以有自己的看法,就讓年月印證,五十年後,它們會否變得更耀眼,這個城市會否變得更燦爛。又或者,這些通通都不復存在了。

(部份圖片由受訪者提供)

大館

地址:中環荷李活道10號

票價:免費

入場證登記:www.taikwun.hk