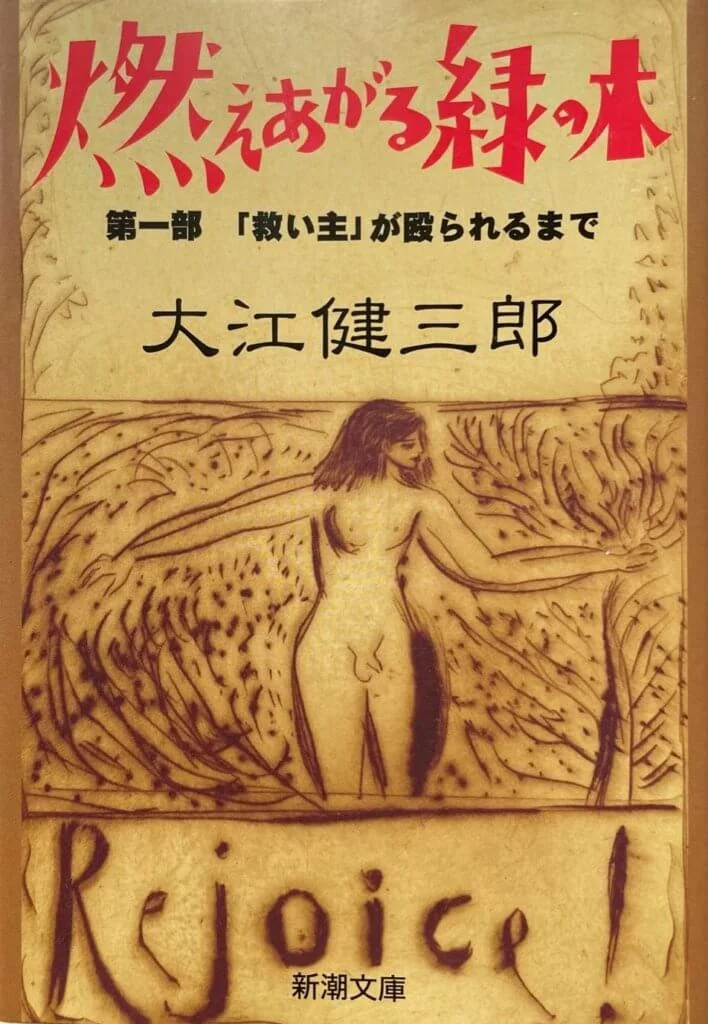

《燃燒的綠樹》和《空翻》是大江健三郎作品之中,最集中探索宗教信仰的小說。前者從一九九二年到九五年陸續發表,後者則成書於一九九九年,中間經歷了獲頒諾貝爾文學獎。可以說這兩部書的創作,位於大江文學生涯的高峰。當中散發着昂揚的氣息,和對未來樂觀的期盼,在大江的整個創作歷程中,有着獨特的位置。

日本的宗教信仰非常自由,新興教派林林總總,九十年代甚至發生奧姆真理教發動毒氣襲擊事故。大江的兩部「宗教小說」可以置於這樣的社會背景,但他的寫作動機遠不止於此。與殘疾兒子共生的經歷,令他產生「無信仰者的祈禱」的意識,而他的家鄉四國森林的神話,對他來說亦帶有信仰的意味。另外,教會的組織形式和共同生活形態,也和大江想像中的反建制共同體契合。相信這些都是促成他寫作宗教題材的因素。

《燃燒的綠樹》的背景是八十年代下半。在外國長大的青年隆,為了思索信仰問題,回到位於森林峽谷的家鄉,向祖母學習當地傳說,卻被人認為擁有治療疾病的神力,並在不情願之下成為了「救世主」。上一代曾經有稱為「義兄」的地方領袖,在森林中建設了根據地,從事農業和環境改善,但卻在鬥爭中被殺。隆被推舉為「新義兄」,在陰陽人阿佐的協助下,創辦「燃燒的綠樹」教會。後來教會內部的激進派,主張以武裝力量的形式,確立教會的未來方向。隆毅然解散教會,回復獨自修煉,結果被前右翼組織成員以石頭擲死。

《空翻》的背景是九十年代末。為了阻止試圖製造核事故的激進派,教會領導人「師傅」和「嚮導」公開在電視上推翻自己的教義。此舉被媒體嘲弄為「空翻」。背負惡名的師傅和響導「墮進地獄」,陷入痛苦的精神折磨中。十年後,師傅準備重建教會,嚮導卻被前激進派成員殺害。新教會由「空翻」後加入的新成員,以及從各地回歸的舊教派聯合組成,當中也包括激進派。教會獲得已解散的另一教會在四國森林遺留下來的設施,準備在設計新穎的圓筒形教堂舉辦成立慶典。但是,派別衝突和對師傅的不滿亦日趨白熱化。最後師傅在講道中偽裝成嚮導的巨型人偶,在人工湖中的小島上當眾自焚而死,以表示教會由「舊人」交到「新人」的手上。島上的大扁柏就是十五年前的「燃燒的綠樹」教會的標誌。師傅再度的「空翻」和「燃燒」的意象結合,兩個「救世主」在自我犧牲中合而為一。

《空翻》不只是《燃燒的綠樹》的續篇,也可以說是重寫。教會在草創期戛然而止,被推舉為義兄的青年隆亦一直處於猶疑摸索的階段,不願承擔「救世主」的角色,只承認自己是暫時的替代人。大概是對事情無疾而終感到不足,大江採取推倒重來的方式。這次的教主是五十來歲的成熟男人,教會亦經歷了蓬勃、解散和重組。關於神的存在和信仰為何物的探討,比前作更為深入,人物亦更多姿多彩。兩部小說的交接,活脫脫是大江身為小說家的「空翻」。兩者之間存在相似的模式,即新興教會領袖的可疑地位、組織上的理想主義共同體色彩、派別分裂的必然和走向激進的危險。在規模和深度上,後作比前作更進一步。兩者形成螺旋形前進的形態,也即是大江所謂的「包含變異的重複」。

表面上看,「燃燒的綠樹」教會早已破滅,十五年後由「新人」教會取代。前教會領袖的妻子阿幸(也即阿佐),把峽谷中的農場和土地轉讓給師傅的教會,已經不復當年的氣勢。但是她和義兄(隆)的兒子,也是稱為義的十四歲少年,卻具有不凡的天才,創立了「螢火蟲之子」這個組織,積極地重建有別於既有體制的共同體。最後師傅自焚,青年教會成員都認可義是接棒的「新人」,而全力把他培養成未來的教會領袖。這一點又把《燃燒的綠樹》的承傳架設到《空翻》之上。所以重寫並不是取代或揚棄舊作,而是融合和深化。

關於核心的信仰問題,經歷了《燃燒的綠樹》戰戰兢兢的摸索,大江在《空翻》中的表述更為大膽。義兄自始至終也不敢對神的存在下定論,所謂教義和修煉方法也極為粗疏;師傅卻具有進入巨大冥想的稟賦,但他必須依靠嚮導把內容化為世人可以理解的語言。他拒絕把冥想的對象視為人格神,但堅信當中存在終極之物。但是,師傅對世界墮落的痛心和呼籲世人悔改的痛切,背後是否只是人道主義精神作祟?義兄視神為把人迫得走投無路的力量,因而被動地接受神的召喚;師傅卻主動地與神對峙,甚至在「空翻」中否定神、嘲弄神,就像小說所引的《約拿書》一樣,強烈地表示對神的不屈從,最後甚至以「反基督」自居。之所以有「反基督」,正是基督/神存在的 反證。

大江在兩部小說中煞有介事地大寫奇蹟和救贖,大量引用聖經和詩歌,反覆辯論神的可能存在模式,描寫了人對神的渴求,對信仰的探索極其認真。對新興教會的危險傾向雖然有所批判,但對其中的人物也有非常正面的描寫,貫徹了大江式的曖昧。在傳統信仰者的眼中,也許會覺得大江的宗教奇想不值一哂,完全是一個不信者的胡說八道。但是,對大江而言,相信在花費前後十年的艱苦思索後,終於可以放下關於神的心頭大石,像青年育雄在結尾那樣總結:「教會這個詞,照我的定義,就是構築靈魂的場所罷了。」