有人說,Bauhaus學校的結束,才是它真正的開始,因為不少這所學校的師生,為逃避納粹政權流散到世界各地,把Bauhaus的理念在世界各地發揚光大,例如Walter Gropius和Mies van der Rohe分別成為哈佛大學和伊利諾理工學院的建築學院院長,夫妻Josef Albers及Anni Albers搬到美國,前者後來成為耶魯藝術學院設計系主任。

在香港,不時都會聽到人們說某某建築很Bauhaus,但其實,香港是否真正有過Bauhaus?香港大學建築系副教授成美芬(Eunice)和M+設計及建築策展人王蕾不約而同地指,其實很難定義哪些建築是或不是Bauhaus,Eunice指:「在亞洲,不少早期到外國留學的學生,受教於已搬到海外的Bauhaus導師,如Gropius和Mies,但嚴格來說,他們不是直接在Bauhaus受訓,只是受到個別老師的影響。而且,在二十年代,除了Bauhaus以外,還有其他的avant-garde的思潮和運動,很難明確地說他們受哪些影響。」王蕾亦指,其實Bauhaus在不同校長的領導之下,主張和焦點都有所不同,如最後一任校長Mies校長着眼建築,跟早期Gropius提倡的跨學科不同,因此很難說有單一個Bauhaus。

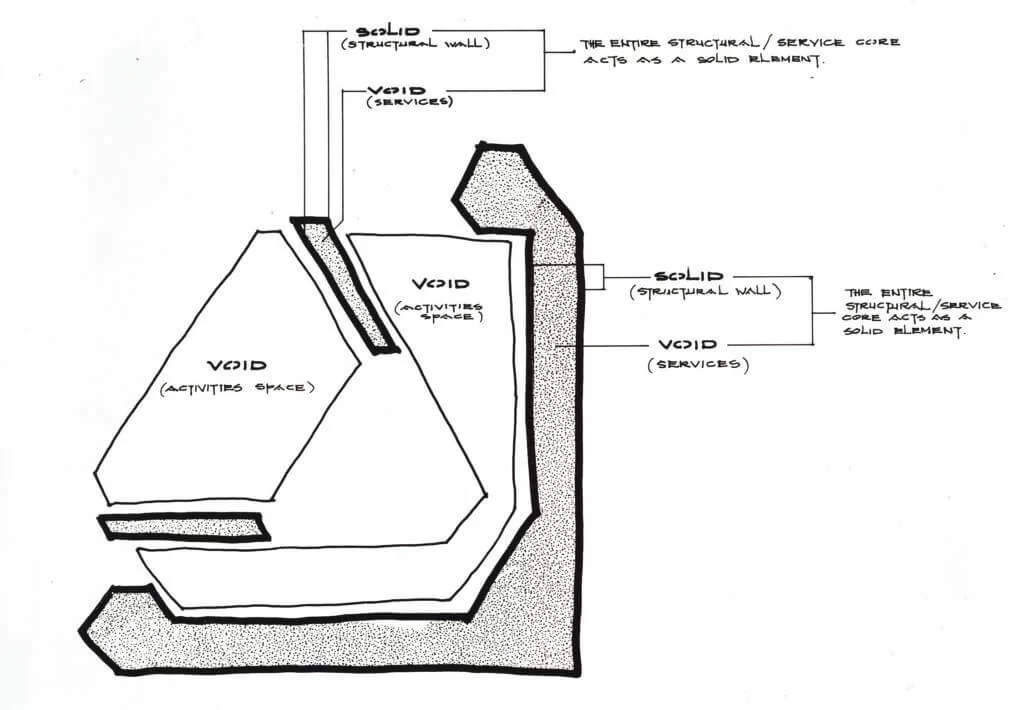

在香港,其中一個跟Bauhaus創辦人Gropius有深厚淵源的,是於今年3月離世的建築師何弢,他於哈佛修讀建築時是Gropius的學生,亦曾任他的助手。王蕾提到他最具代表性的建築物──香港藝術中心:「人們總是說藝術中心很Bauhaus,假如這是指它把形態(form)和結構(structure)結合的話,那的確是,那是一個很具挑戰性的地盤(只有一百呎乘一百呎),他在非常狹小的空間,用了三角形去作為結構去興建,同時用以劃分空間。而且他是一個十分跨媒介的建築師,除了建築他也有設計logo、郵票等。」

由豪宅到公屋 港式現代主義建築

1932年,紐約的現代藝術博物館(MoMA)舉辦了一場名為《International Style》的重要展覽,主要展出荷蘭、法國和德國於二十和三十年代湧現的建築風格,展覽中當然不少Bauhaus的作品,引來大量注意,加上當時的雜誌報道,令該時期的建築物很快流傳到不同地方,而Bauhaus建築也被歸納成某些美學或風格特徵:白色外牆、幾何、向橫發展、直角,造型表現出物料或建築技術等等……

Eunice指,戰後五、六十年代,很多地方都出現大量的現代主義建築,尤其是住宅大廈,因其功能主導、沒有多餘修飾,易於量產,興建速度快。但在香港,於更早的三十年代,已出現與當時歐洲興起的現代主義建築風格一脈相承的建築物,那就是位於九龍的加多利山豪宅。「就風格特徵而言,它們跟十年前在德國的現代主義建築物很相似。」但這建築風格由有錢人的玩意,廣泛應用到公共房屋和其他建築物,要等到五十年代:「當時人口膨脹,急需大量建屋,那時的工務局負責的公共房屋都用上現代主義建築語言,其後這風格慢慢運用於工廠大廈、學校、醫院、商廈等。」她半開玩笑地說:「當年Bauhaus的社會主義式理想──製造所有人都負擔得起、具功能性又美觀的東西,也許因其『短命』而無法實踐。現時Bauhaus甚至變成某種品味和階層的代表。相反,在香港及其他地方,把這風格大量用於公共房屋,似乎符合其最初的理想。」

再見功能

沒有一個浪潮能被所有人擁戴,正如Bauhaus一路以來受到不少批評,例如它的反歷史,Gerd Zimmermann在Bauhaus的圖書館內,沒有太多關於建築和設計史的書籍,以免學生只顧模仿前人風格。一方面,這是拋開歷史的枷鎖,另一方面,有人批評Bauhaus所屬的現代主義建築,實際上忽略了不同地方的本土文化和歷史,只是在機械性地重複建一個個盒子。

六十年代,後現代主義興起,他們抗拒現代主義的古板和保守,當時英國的前衞建築組合Archigram出版的第一本刊物就寫到:「我們應該避開衰敗中的Bauhaus形象,那是對功能主義的侮辱。」M+博物館的其中一件藏品:日本設計師倉俁史朗創作於1985年的Homage to Josef Hoffmann, Begin the Beguine亦表現出對純功能的反思。Josef Hoffmann有份於1907年創辦德國德意志工藝聯盟(Deutscher Werkbund),聯盟比起Bauhaus更早提倡把工藝和工業量產科技結合,而Hoffmann椅是典型非常實用簡約的木椅,倉俁史朗將用鐵線將它包起來,再將之一把火燒掉,只剩下鐵線軀殼,王蕾解釋:「這作品既是向Hoffmann椅致敬,也是一個表態,向純功能說再見。」

Gerd Zimmermann認為,今天再去講Bauhaus應該更具批判性:「Bauhaus並不是唯一的教條,我們不需要重複已經做過的事,Bauhaus等於藍色圓圈、黃色三角形、紅色正方形?It’s all over!我們需要延續的是它的思考方式。二十年代是機械化和工業化的年代,那時人們嘗試用預製組件建屋,思考藝術、工藝、科技的關係,這些問題至今仍然重要,今天我們也面對科技革命,而且是全球化的世界,我們應該思考如何在標準化的同時,保存文化多元。」