有個外國人來看她的展覽,在畫前駐足細看,走的時候忍不住跟她說:「你畫的貓都不是慵懶可愛的貓,牠們都像若有所思,很痛苦的模樣。」

鄭潔恩(Anita Cheng)認識咖啡的時候,咖啡也是這樣一隻有過去和故事的貓。

「我自小開始養狗,並沒有機會養貓。直到後來,經歷過所愛離逝,目睹生命離去,極其脆弱,我發現自己無法如常日活,死亡令我感到一陣震盪,無法像沒事人一樣生活。」

就在那時,她天天早上都在飯堂遇到咖啡。

咖啡是一隻混了異國短毛貓的黑貓,一雙金眼睛鑲進了扁平的臉上,經常一臉無辜,臉上幾條貓鬚已經白去,她不知咖啡年紀到底有多大,不知經歷了什麼故事。飯堂的老闆說,咖啡是朋友給他的,他把貓養在飯堂捉老鼠,有兩次咖啡懷孕了,寶寶生下來不久卻都夭折,人們猜是因為咖啡不夠奶水,結果牠只能看着自己的孩子活活餓死。

幼貓死後,咖啡似乎受了很大的打擊,有好長一段日子,牠沒妻精神,整天像團黑呼呼的塵埃躲在暗角,也不吃東西,直到後來還是一臉愁眉苦臉。

聽完咖啡的故事,她摸了摸咖啡,往後,她時常到飯堂吃早餐,一進門就叫咖啡,跟牠談天,有時餵牠零食。

「我想安慰牠,就在那個時候,我開始對貓著了魔。」Anita說。

迷上藝術 用生硬的針筆線條畫內心最柔軟的一角

她原先也不懂得藝術,甚至沒有繪畫的習慣。在人生過得艱難的那幾年,朋友說她太認真,因為太用力地活著才感到痛苦,他們叫她嘗試畫畫,把心裡的愁苦畫下來。

「結果我像迷上貓一樣,又一頭裁進藝術之中,不停修讀藝術,讀藝術碩士那一年,我的世界開闊了許多,我把自己畫成了一隻貓,帶著貓星人(以咖啡為原型的紙雕貓)遊走在快將消失的城市中,譬如未重建前的裕民坊。後來我又和它一起去了北角的森記,和書店的貓一起談天……」鄭潔恩笑道。

她和朋友後來都索性叫咖啡做貓星。

她說,她是人化了的貓,而貓星是貓化了的人。

灰暗的人生裡,貓令她像找到了烏雲後面的金邊,突然明朗起來,在街上遇到到街貓,她會蹲下來為牠們拍照,平日也為家中的貓玩偶做衣服,帶它們四出拍照。

直到去年的夏天,她的心愛的小狗細佬因為腎病和心臟病不久人世,她看著牠一點點的消瘦,生命又一次慢慢在她眼前凋零。

「有一年我剛轉行,轉到做設計,工作壓力很大,有時對牠哭,牠用牠的大眼睛一直看著我,像把我看穿了一樣。往後我開不開心都有牠在我身邊,我把牠當成了我的一切。到牠老了,生病了,一天到晚都在睡覺,不願意吃東西,醫生著我餵牠吃嬰兒食品,說如果牠再瘦下去就會抽筋離開。」

她憶起細佬,眼框仍會發熱,她說抽筋對小狗而言很痛,對狗而言,最痛是肺積水,第二痛就是抽筋,那時她不想細佬在痛苦中離開,最後決定找獸醫上門為細佬安樂死。

「牠走了之後,我執拾家裡,只要看到牠的東西,就很掛念牠。看到牠的一切都會失神,平日常無故流淚,很捨不得牠。」

她為自己訂立了一次短旅行,短居在外國一段日子,旅程上帶了針筆和白紙,畫了展覽上部份的針筆畫。

針筆畫出來的畫相對生硬,她卻用來畫她心中最柔軟的一角。

彎曲森林的動物

她想像星的西南方有一個城市,飽受咀咒,那裡的樹像二戰時德軍在波蘭種下的「彎曲森林」(Krzywy Las)一樣,以奇特朝北的姿態生長。

她的畫中細佬回來了,牠和貓星走在一起,兩個人肩並肩,穿著洋裝,提著洋娃娃和禮物,回來找媽媽。

在細佬的腰間有把鎖匙,貓星的西裝外套上也佈滿了滿滿的鎖匙花紋——

她覺得動物可以開啟她心間的那把鎖,牠們的眼睛洞悉一切,牠們比人更明白人,更知道生存的意義,牠們會為了愛的人義無反顧,比人類更懂無私的愛。

Mocha來了

「曾經一度,我以為自己不會再養動物了,和細佬一起生活的回憶一直就留在我心,那一些點滴和過程對我而言是最保貴的。後來我想我還是希望能繼續和動物生活下去,於是在去年的年末,我又養了Mocha。」

Mocha和細佬一樣都是看起來傻呼呼的芝娃娃,Mocha回來的時候比紙巾盒還要小,牠不像一般芝娃娃一樣好勇鬥狠,出街總是躲在她身後,第一次和貓星見面,Mocha嚇得把頭昂得老高,站在膠椅上,佯裝什麼都看不見,眼睛裡盡是驚恐,把她逗笑了。

她心想,動物都是天使。

鄭潔恩其後除了把自己化成貓探索和紀錄城市的生活外,也曾因為屢有到雀鳥撞向高樓的鏡面窗牆上,迷失方向而撞傷死亡的個案,亦做了一個名為《Lost bird》的作品,把自己困在一個大型的氣球中,不停的向面前的城市射出紙鳥,鳥卻一直被困在汽球中,跌撞倒下。

「而這次的畫,我畫的是這兩年間自己的內心世界,把人的經歷傾倒在動物角色身上。」

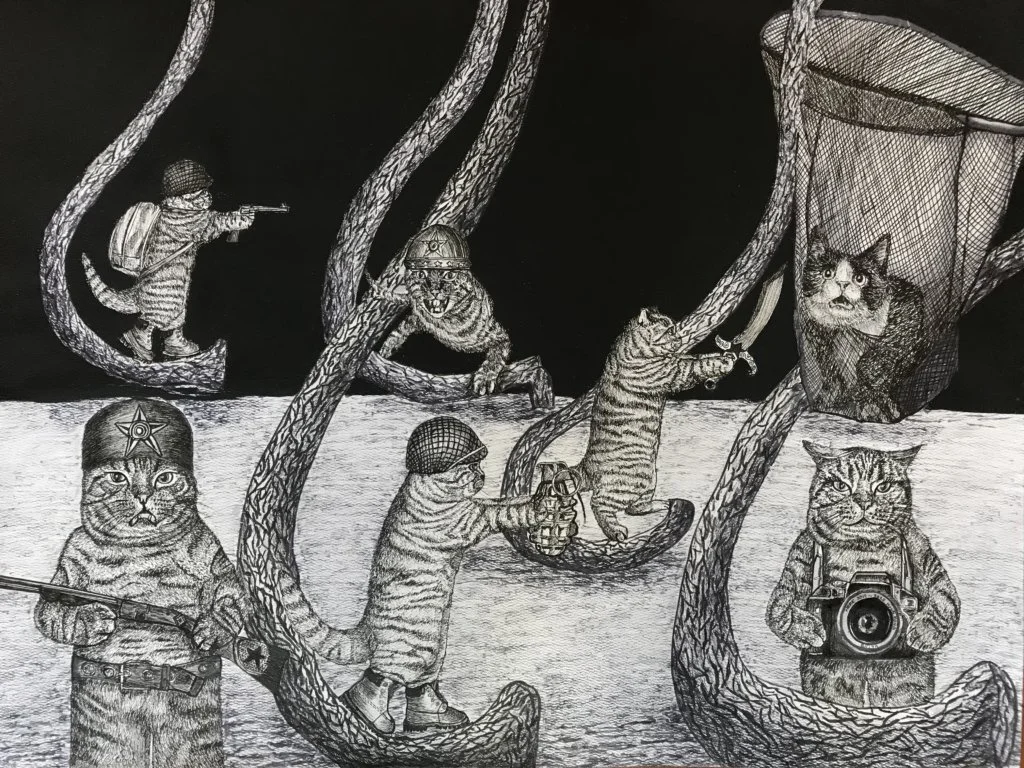

那這些針筆畫中,貓帶著口罩,也有貓拿着槍,有貓頸上掛了相機,有貓被大網網起,有貓在樹上嘔吐……

鄭潔恩:「這並不是人們一般看到貓咪可愛的模樣。」但那卻是社會最真實的一面。