入閘前,蘇靈茵給媽媽一個擁抱。二十九年了,她從未如此主動親近媽媽。放開懷抱,抹一抹眼角,蘇靈茵裝作堅強,揮揮手,步入閘口。在人龍之中等待安檢,她終於忍不住哭。

旁邊有位女士見她哭得可憐,問一句:「你為什麼傷心?你要去哪兒?做什麼?」

「我去巴黎,工作旅遊,但是我不知道自己為什麼要去,更不知道去到要做什麼。」

回想過去兩年多,在雜誌工作得燒盡熱情,只餘疲憊。為了離開,與一個別人看來都不錯的男朋友分手。她知道自己是時候要走,朋友早就將她列入一折機票的名單上,只是,她不知道自己該往哪裏去。

女士安慰她,去遊玩,是開心事。

當日出走得如此狼狽,五年後,她笑言自己是一架脫軌的觀光列車。「我還未知道目的地,但是一路走來,風光美好。」

從凱旋門回到獅子山

因為想慳錢,她選擇與別人同一屋簷下,沒想到,會遇上一段桃花緣。有男朋友相伴,並不代表日子沒有那麼難過。她已經不是二十出頭,工作過一段日子,知道自己喜歡什麼,想做什麼。「難道二十九歲又去餐廳掃地,再一次『體驗生活』?」她不知道是不是自己放不下身段,那時還有積蓄,偶爾還有邀稿做外快,蘇靈茵情願花時間到處走走。

她認識到一些中國人,沒有證件,用自己的方法入境。「你們多久沒有回國?」她問。「十年了。」那一刻,蘇靈茵才知道什麼是「十年生死兩茫茫」。「我比較幸運,捱不住,大不了三個月就返香港。其實,是一種奢侈。」

九個月之後,眼見銀行戶口的銀碼愈來愈小,蘇靈茵決定鳴金收兵。她對男朋友說,自己實在看不見前路,可以如何走下去。她知道自己仍然想做文字記者,但是在法國似乎很難做得到。就這樣,揮一揮衣袖,輕輕的,回到香港。

傳媒人難操故業 三十歲不必強說愁

蘇靈茵沒有想到,巴黎的雲彩,卻悄悄跟來。她重返傳媒行業,面對熟悉的文字,卻有一種回不去的感覺。還是說,她的心,已經留在巴黎。「我在香港做傳媒,早已沒有什麼自豪感。傳媒的角色愈來愈淡,讀者又似乎不需要你。」

在三十而立之年,很多人覺得要衝,要搏,要賺錢。但是蘇靈茵只想寫字,不想在制度內向上爬。「我一直覺得,自己與香港主流格格不入。」畢業,搵工,搵錢,儲錢,結婚,買樓,生仔,一直是香港的主旋律。在巴黎生活九個月,她發現旁人都不覺得三十歲是什麼一回事。三十歲還單身?好啊,這才自由啊!「當地人覺得,三十歲仍然年輕,沒有什麼一定要達到的里程碑。」在異地,她反而找到屬於自己的空間,找到自己的步伐。

半年,她笑言自己是一架脫

軌的觀光列車。

當時因為法文生疏,加上做自由撰稿人,沒有同事,沒有公司,蘇靈茵未能融入當地人的圈子。「與法國人拍拖,反而容易過做朋友。」約會市場內,亞洲女性在當地也相當受歡迎,只是蘇靈茵不喜歡外國人對亞洲人的刻板印象。試過有一次,有人傳短訊說”I like your Asian face.”她知道,隨之而來是對於亞洲女性的想像─溫順、賢良淑德、小鳥依人……「在外國,覺得格格不入也是合理,因為語言、文化、價值觀都不一樣。但是在土生土長的香港覺得自己格格不入,感覺其實更矛盾。」

回港之時,正值雨傘運動,蘇靈茵也有去過現場。身處熾熱的氣氛,她更似一盆冷水──「究竟民主是否最好?還有沒有更高層次的可能?」法國實行民主制度,但是她看見行不通的地方。讀大學不用交學費,結果因為門檻低,有人會借學位申請簽證,利用當地資源,之後就退學。失業救濟金亦是另一問題,工作六個月之後失業,可取得原有收入的五成至七成五作為生活費,導致部分人不願長期工作,國家失業率高達百分之八。

在香港這個右傾社會生活過一大段日子,蘇靈茵本來左傾;後來身處巴黎,反而右傾。最後她發現,所謂左與右,都是觀點與角度。「提供安全網給有需要的人,當然是一件好事,但是如何阻止別人濫用?錢從何來?」她知道,法國國債高企,幾十年之後,如果經濟泡沫爆破,國家可以破產,到時候,又有誰來照顧今時今日的納稅人?「有時覺得,所謂民主,只是兩害取其輕,在兩坨屎之中,選一坨沒那麼臭。」

長了翅膀 還沒有長根

帶着一堆問號,辭去記者工作,蘇靈茵在2016年底回到巴黎。那一刻,她依然覺得無根。「我不知道自己應該去哪兒。」於是,她決定創造自己的根,為自己建立一個有形的空間。「有一個固定居所,至少叫做有一個自己的地方。」租來的,借來的,都是自己的。

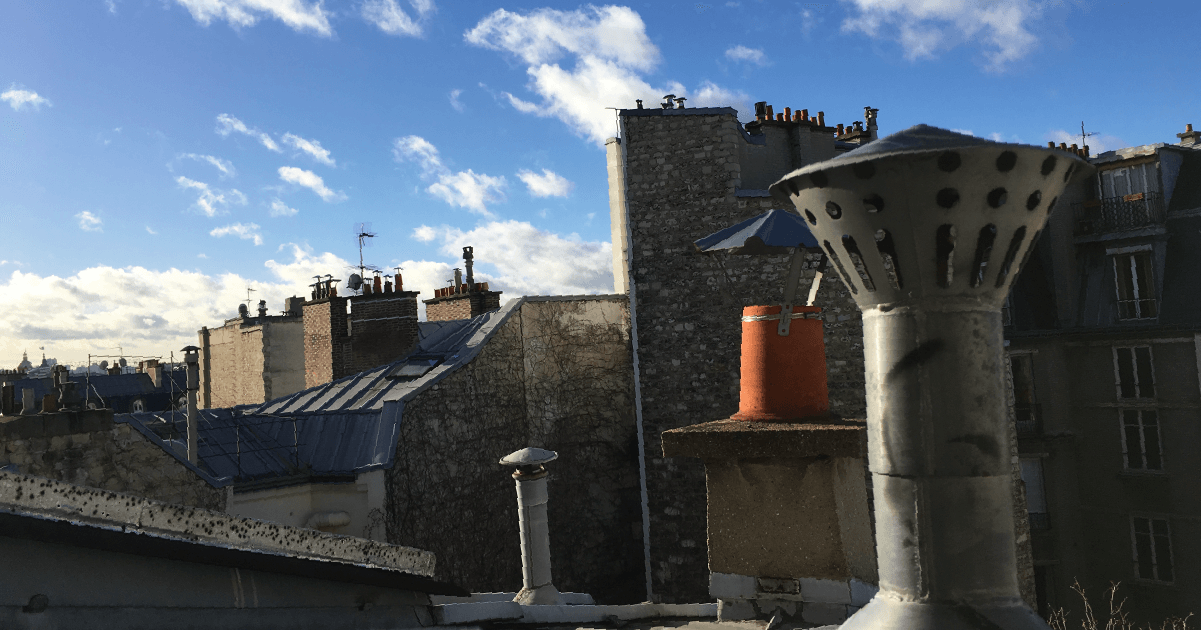

她在第八區租了一個200呎studio,昔日其實是工人房。步行去凱旋門,只需十分鐘,交通便利,附近有不少年輕租客。蘇靈茵住在五樓,黃背心示威期間,她會聽到街上的嘈雜聲,聽見商舖玻璃被打碎。一切,都沒有影響蘇靈茵過生活。「我始終覺得自己是一個旁觀者。就算當地發生什麼政治事件,我好似不用理會。某程度上,我在香港都在逃避。」

第八區是一個中產區,蘇靈茵卻不是Bourgeoisie。家中放不下洗衣機,每一次在洗衣店看見其他人,她都不禁想,「究竟大家做錯了些什麼,要在這裏相遇?」因為回家要行五層樓梯,她不會回家等候,通常都會去補購日用品和食物。可是,當她要一手拿着一袋沉甸甸的衣服,另一隻手還要鈎着幾個大膠袋,五層樓梯似乎永遠都看不見盡頭。「每一次,我都會問自己為何如此狼狽。這時候,你不會覺得自己出走好有型,只覺得累。」

「將來」放了在牀下底

即使有一個安身之所,並不代表內心可以安定下來。安頓下來之後,蘇靈茵開始焦慮。因為做自由撰稿人,不是定時定候要工作。遇上空閒的日子,起牀之後沒有事情要做,蘇靈茵就會渾身不舒服。她開始強迫自己要達成一些目標,例如要學好法文,讀大學的線上課程,甚至連煲劇的時候,她也要織冷衫。

同時,她每隔幾個月就會返一次香港。「總之湊夠幾個理由,我就會回港。」可能是好朋友結婚,可能是有工作機會,她甚至試過回港頂替別人三個月產假。這樣的狀態,維持了一年多。或許,一切都是不安全感作祟。巴黎出現的問題,蘇靈茵選擇用香港方法解決。她試過在香港買地拖和貓砂盆,寄倉行李的時候,連地勤也摸不着頭腦。直到今時今日,她仍然在巴黎使用香港的信用卡。

那段日子,因為知道自己在巴黎逗留幾個月就會回港,蘇靈茵不知不覺改變了心態。以前在香港,就算遇上心動的機會或邀請,通常都覺得可以留待「下一次」。但是巴黎也是一個很流動的地方,人來人往,這個月見到某君,下個月他就可能去了別國。那一年,蘇靈茵去得特別多旅行。有一次,有個法文班同學邀請她與其他人一起去西西里,即使大家不熟稔,她亦馬上應承。「我開始覺得,有些事情,今次唔做,就以後都不會做。」簡單又老土地說一句,就是活在當下。

生活在香港,蘇靈茵好多時都會「展望將來」。眼下辛苦一點,是為了自己想去的未來。她會買下心儀的家居用品,放在牀下底,期望他朝一日,可以用在自己的家。來到巴黎,她覺得再等待未來光臨實在沒有意思。她把心一橫,將牀下底的寶物都翻出來,擺滿200呎蝸居。「一塊百潔布,放着不用,也會長出蟲。很多事情,其實不可以等。」

擁有自己的洗衣機 就是一個錨

半年前,她的堂姐知道外國人在法國租樓的苦況,在法國買下一間房子當投資,蘇靈茵負責裝修和交租即可。農曆新年前預備搬屋,舊屋清出一片空蕩,蘇靈茵覺得,自己好像又翻過了一頁。在新屋收到洗衣機那一刻,她已經覺得是一個成就。

最近,蘇靈茵身上添了一個紋身,是《聖經.傳道書》一句有名的經文:凡事都有定期,天下萬務都有定時(To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven)。生有時,死有時,栽種有時,收成有時。做人,開心傷心皆有時。回望兩年前,正正是她最迷惘之時。「既然人生有目標明確向前衝的時候,自然也有迷惘的時候。不用怕,迷下去,總會有終結之時。」