四月四日。當日,香港電幻樂隊TYNT本應人在東京,攜同首張專輯,參加SYNCHRONI-CITY都市音樂文化節。SYNCHRONICITY至今已有十五年歷史,此前獲邀的香港樂隊,只有雞蛋蒸肉餅和tfvsjs。原定與TYNT同日在不同場地演出的,還有Toe、Tempalay、Toconoma等知名日本樂隊。然而,疫症二、三月席捲全球,日本無可倖免,SYNCHRONICITY亦要宣告取消。

失去了寶貴的首次海外演出機會,固然可惜。但事過境遷,負責vocal synth(人聲合成)的Hanz會想:「別人邀請你,證明你有能力,那其實不怕機會失去;只要保持着能力上升,機會一定會來。」比起個人得失,玩synthesizer(合成器)的Ruff更在意音樂圈的前景:「我們今次無得玩兩場show的可惜,比起全香港,甚至全世界音樂live scene的損失,是極其微小。」就像本地Livehouse TTN,二月尾也不敵疫情結業;而訪問當晚我們身在的MoM Livehouse,近幾月也一直冷清。

音樂是先自娛後娛人

這隊獲日本音樂節青睞的電幻樂隊,其實成軍只約兩年。除了Hanz和Ruff,TYNT還有兩位成員,分別是結他手阿兔,玩bass synth(低音結他合成)的阿秋。四人從事影像或音樂製作,先後互相結識。一八年中,他們興起之下組成樂隊,「那時候,除了阿兔彈結他,也不知其他人會做什麼。」Ruff和阿秋笑說。

TYNT正剛成軍,還在慢慢摸索自身音樂類型、磨合相處方式時,樂隊Maniac就邀請他們在二〇一八年年底的Detuned Radio Festival亮相。這逼使他們加快進度,既要寫歌,亦要思考怎樣才能夠將電子音樂歌曲在現場呈現到錄製版本的質素—這對於沒有鼓手的TYNT來說,是個重要課題。

結果,TYNT四人就由「開頭寫歌想chill下」,慢慢發展成「認真地chill」。雖然創作不會全程好玩,但Hanz仍然堅信,「永遠做音樂都是要先自娛,自己開心才令到別人開心。」去到一九年第二屆Detuned,他們找到了屬於自己的聲音,隨之亦感染到別人。SYNCHRONICITY的主事人,也是在Detuned上看過他們的演出,才請他們參加音樂節。

將情緒轉化成音樂

由收到SYNCHRONICITY的邀請,到預定表演日,只有三個月時間,但阿兔和隊友都覺得:「去日本,沒有理由什麼都不帶去。」於是在那三個月,他們「不理世事」地埋首製作專輯,也找了外國音樂人作混音後製。縱使最終日本之行未如人意,但做成了專輯,總算是回饋了兩年來支持他們的聽眾。

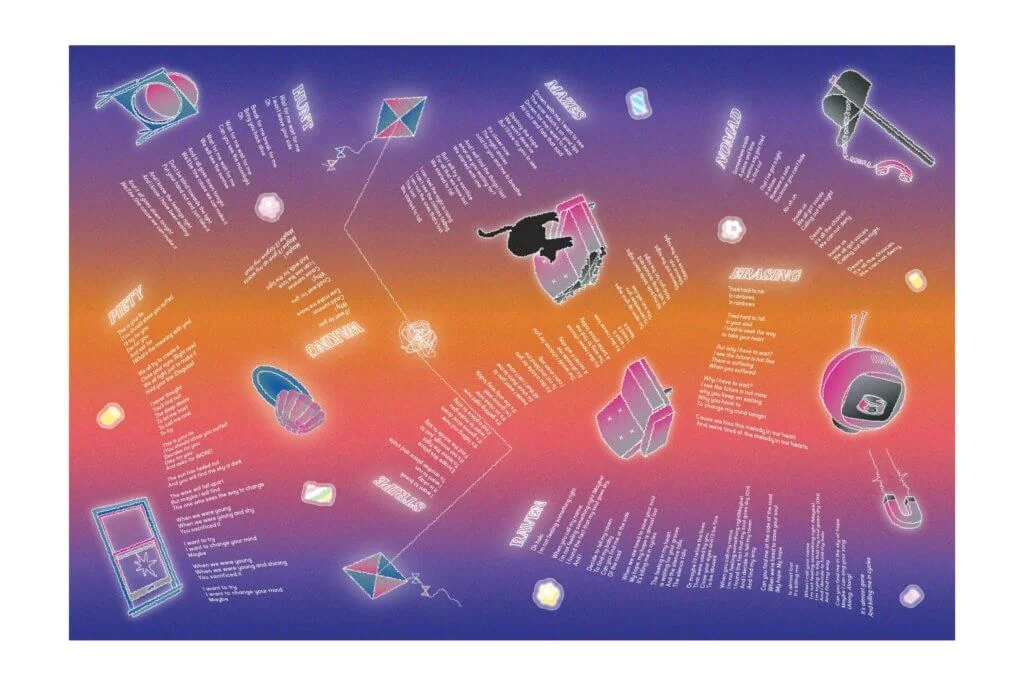

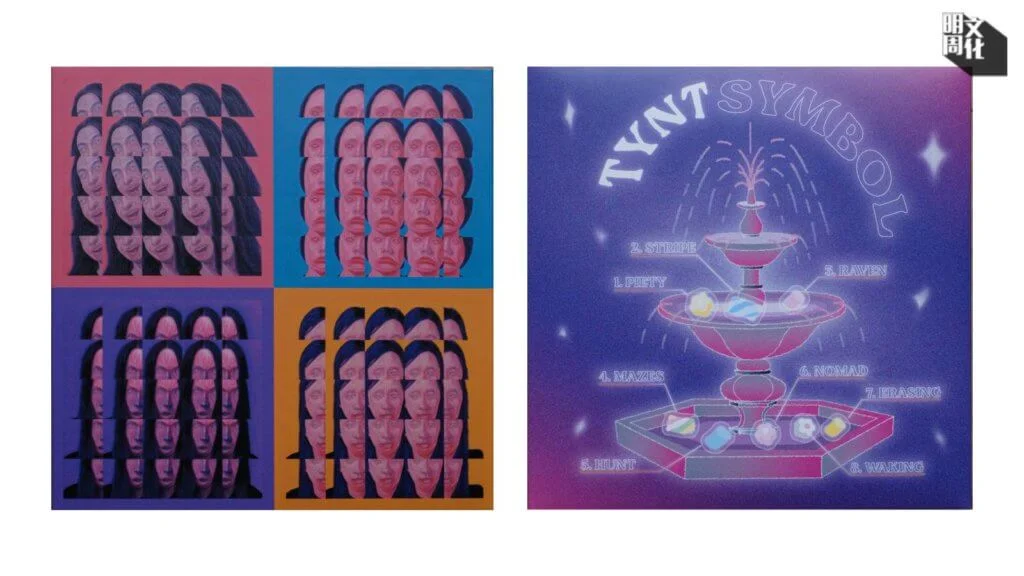

TYNT首張專輯名為《SYMBOL》,意即「象徵」。象徵什麼?阿兔解釋:象徵我們,專輯內八首歌就是我們最初合力創造出來的。

這八首歌,由《PIETY》到《WAKING》,氣氛總是沉鬱壓抑;再讀歌詞,像Lost(迷失)和Suffer(痛苦)等類似字眼反覆出現,盡是傷感。《SYMBOL》記錄的是一九年他們的心情,「(製作時)沒想太多,就將我們的情緒全都掉進去。我們那時候真的是比較depressed的。」阿秋坦言,然後又吸口煙。四人面前的枱,有五包煙,訪問期間,煙霧瀰漫。

雖說TYNT的歌曲都有人聲,但在Hanz的vocal synth下,聽眾不讀歌詞,難以辨識歌中的一字一句。這當然是故意的,他們重視音樂多於歌詞,人聲也只是作一種樂器而存在,「我們的音就是我們的語言。」Ruff說。「我們全部歌都有歌詞,但都好希望聽眾不要先讀歌詞,而是先感受音樂,去get我們想表達什麼意思,之後才再讀歌詞,再理解我們的意思,」阿兔補充,「這種玩法,就像大家都在一起創作般。」

完成一隻記錄情緒的專輯,也就是告別一個階段的自己。帶着過去的經驗,他們急不及待構思新歌新碟,而且目標明確簡單:製作出不像《SYMBOL》的作品。