「我叫猩猩。」因為外形粗獷,膚色黝黑黑,朋友都把他喚作猩猩。猩猩打起手語時,此起彼落,動作很快,就如一個不多話的男子漢,說一件事,便是一件事,從不轉彎抹角。

他和健聽朋友聊天,總是覺得廣東話的句子很複雜。對方說了一遍,他看不懂,擰一擰頭。朋友不期然再誇張口形,又忙亂地比手劃腳。好像一次問道:「猩猩,你最喜歡的工作是什麼?為什麼?聾人找工作較困難,你感受如何?」猩猩專注地看着,似懂非懂,朋友急了,再嘗試溝通。最後,猩猩一邊打了一個沖茶的動作,一邊讀出兩個廣東話單字,發音有點不太準確,隱隱然是兩個聲調,「咖啡!」朋友猜到了,他想當咖啡沖調師。

即使是「簡單對話」,也幾乎導致溝通失效,但猩猩早已見怪不怪。主流社會鼓勵大家學會兩文三語(中文、英文、廣東話、普通話、英語),沿用這個標準,猩猩的「母語」好像經常給比下去。人家都說,手語詞彙是相對地貧乏、手語的句子結構也相對簡單;反而他很少聽人說,手語是另一種語言,另一種文化,只是健聽人一般沒學會,所以不懂得和聾人溝通。

報考保安 困難重重

四十多歲的猩猩,有深度弱聽,需要戴上助聽器,以助日常生活。他說最近助聽器壞掉,乾脆不戴了。說罷,他裝出了一副調皮鬼臉,好像為此難以叫人理解的行徑來個打圓場。他的世界本來就是沒有聲音,助聽器儘管把所有雜訊音頻放大,對他來說其實不太重要,「因為無法百分百聽得清楚。」

「無法百分百聽得清楚」,像一對回憶的翅膀,把他帶到童年。他記得在聾人學校讀書時,老師和校長,上課都只用口語講話。雖然他戴了專用的擴聲器,亦可以讀唇,然而他還是無法聽得清楚,例如對方說「蘋果」,他「聽/讀」到的是「俾我」,又或者「美國」,在口形上完全沒有分別。學單字,已經困難重重,何況要去理解一整課的內容?

猩猩也跟大部分聾人一樣,畢業後很難爬上事業階梯。他做過許多份工作,運輸、地盤、油漆裝修和送牛奶等,全是結結實實的勞動工作。

他說,聾人搵長工難、薪金低,都只能兼任多份散工。不過,即使他肯搏肯捱,卻不一定能換來一份固定工作。「每當與同事產生溝通誤會,大家爭持不下,老闆最終總是解僱了我。」

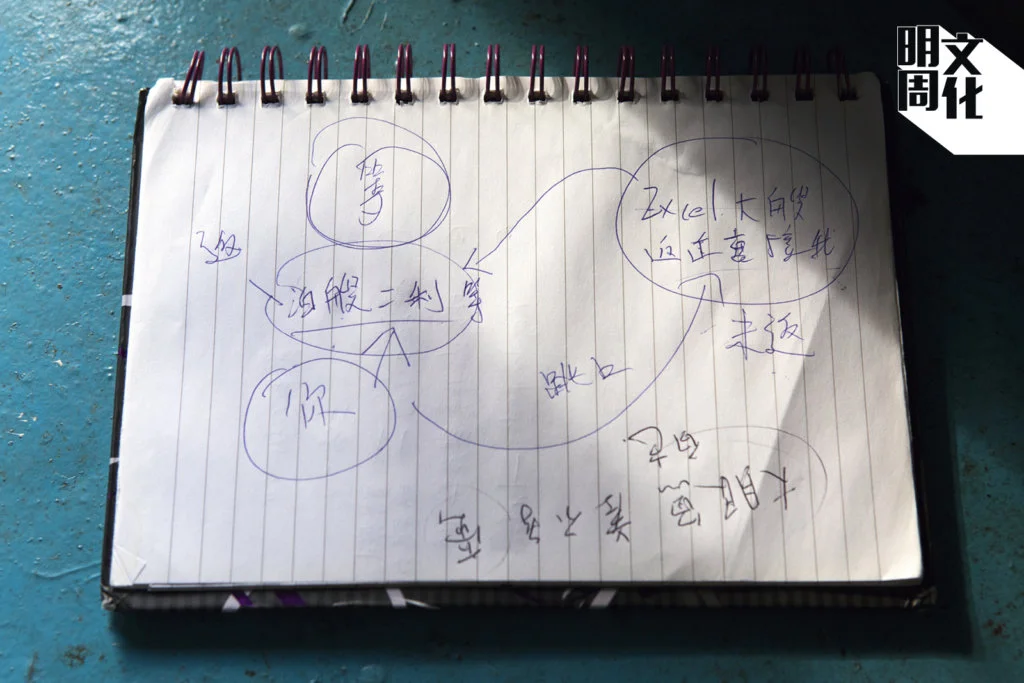

兩年半前,他和太太生了一個女兒,家庭的擔子重了,決定自我增值,報考平安卡和保安牌。「當保安希麼(望)再確保收入。」他努力說了一句。

猩猩也找到朋友替他充當手語翻譯,帶着她到課程中心報名,豈料中心以「凡入課室者必須繳付學費」的規定將朋友拒諸門外。

他打了一個手語,表示憤怒得「瘋了」。

因為帶手語翻譯出席口授的課堂,是聾人的基本權利。

他只好尋求社工協助,結果,擾攘了大半年,終找到一家課程中心,讓手語翻譯在課堂上替他作即時翻譯,他亦能一次便考取了平安卡和保安牌。

魚缸裏的朋友

現時,他在一艘貨船上擔任看更。貨船停泊在距離岸邊較遠的海上,下午5時至早上7時,都由他一人看守船上那一桶桶的汽油。黃昏船來船往,有不少船隻駛來加油;到夜晚,海上環境黑漆一片,他會格外留神,因為他聽不見船隻駛近的聲音,只能感受海上的震動來視察環境,若遇到任何意外,就要即時發短訊通知上級。

猩猩說,現時工作環境沒有同事,可免卻誤會和爭執。他又幽默地打了一個手語,表示一個人在船上值班「好悶」,然後取來一個魚缸,裏面裝着一條四腳蛇,示意那是他在船上找到的「朋友」。

「真正工作理想?我希望當攀石教練,我喜歡攀石,如果這可以成為一份工作多好!不過要考教練牌,課程學費很貴,也要『讀書』,嚇怕了!」

失業率高達50%

一般所說的聽障人士可分為全聾及弱聽,大部分深度弱聽人士就算戴上助聽器也幫助不大,而弱聽人士可借助合適的助聽器而聽到不同程度的聲音。雖然肢體健全,有一定工作能力,但在社會屬弱勢一族,權益備受忽視,職業出路不多。香港的聽障人士失業率高達50%,是本港整體失業率(3.2%)的十五倍以上。

現時的勞工市場出現求過於供的現象,就算是中學畢業的聽障人士亦不容易找到工作,因此很多聽障人士只能做一些不需要溝通及學歷要求不高的工作,例如資料輸入員、清潔員、包裝員及廚房助理等工作,而文職工作則較難找到。

根據香港聾人福利促進會研究,八成聽障人士曾在公司內感到受上司或同事不同程度的歧視。這些歧視包括「不願意將工作程序寫在紙上,只以口語講解」、「同一工種,聽障人士獲分配的工作量較健聽人士多」等等。