林其蔚是一個怎樣的人?早前他在漢雅軒的個展《轔轔兩儀》導賞時,穿著長衫,侃侃而談關於中國與西方的音樂關聯。結束後與朋友聊天,他忽然整個人俯臥在地上,讓人拍照。不禁讓人想到,他在九十年代的與朋友組成的「零與聲音解放組織」,曾在演出將餿水潑向觀眾,不改叛逆與乖張。他跟我說,這是一種極端的身體性經驗。

「我們平常會有文明與自然,這種很古典的劃分。拍照的時候,人們通常都會做很文明的動作,那我就做一個dialectic的吧。」關於林其蔚,能拉出一串異常的關鍵詞:反文化(counter-culture)、龐克(punk)與噪音(noise)。他是九十年代台灣地下文化的奠基者。在禁閉的環境裡,以躁動的姿態,劃破苦悶的風景。後來,他的藝術創作更純粹、洗練。怪異本性卻未減半分。

「雖然我現在這樣說,但躺在地上時,還是什麼都沒有想到吧。」他吃吃笑道。

身體的制約

林其蔚生在1971年,如影隨形的是戒嚴令帶來的肅殺氣氛。所有事情皆被政治制約。「現在說來可能很平常,那個時代誰也是這樣走過來。但對沒有經歷過的人來說,還是很獨特的經驗。」他談到在學校裡,上課的內容很無聊,他討厭上學,也常被老師打。倒是家裡的管教不算嚴苛,沒有什麼壓力,也沒有直接的反抗。

「我是到了進大學才開始對社會反抗。」林其蔚進大學時是天安門六四學運後的一年。台灣解嚴不久,同時步進九十年代的時代夾縫。別過威權時代,1990年的野百合學運捲起了漩渦,對他影響尤深。「那時候的學運,讓我從過去小的童年走到青年時期。也讓我重新看社會,重新看政治,重新看家庭關係。」

在這期間,他首次接觸了國家體制對個人身體的制約--被迫接受兩個月的軍事訓練。「軍訓後我整個人有點崩潰,因為在兩個月的時間裡價值觀與理性都被破壞了。什麼是對的、什麼是錯的,在軍隊裡並不重要。」他舉例說,牙刷要排得完整有序,只要一點的歪斜也會被罰。這種抹去差異的身體經驗,讓他往後更理解社會與個人的對恃。

「我去軍訓後明白到為什麼會有公民社會存在。在台灣的脈絡裡,公民社會的存在是因為有軍隊。而軍隊是非理性和瘋狂的,它同樣是為了公民社會而存在的。因為軍隊這樣的狀態才能讓人洗腦,讓軍人能夠去殺人,變成一個機器。這些經驗讓我開始懷疑社會的合理性。」

左翼的啟蒙

就讀輔大法文系的他經過軍訓的衝擊後,足足有一年時間像遊魂般,晃蕩在校園裡。他在不知不覺下參加了學校裡的左翼文藝組織「草原文學社」。「其實我參加了『草原』,是因為沒有別的選擇。我也沒有特別喜歡,只是其他的社團我更不喜歡。」

台灣的學運隨著社會發展與民主選舉而分崩離析,林其蔚認為:「新的社會秩序收編所有的反抗力量,將它們置放於新自由主義的安全反抗位置裡。即便它依然被稱作左翼。」而更重要的是隨之而來的反文化運動。學運結束卻是地下文化的炙烈時期。像濁水溪公社、甜蜜蜜咖啡、破周報等繁花綻放。而林其蔚成立了「零與聲音解放組織」,亦跟吳中煒在板橋共同舉辦第二次的「破爛生活節」,多達五千人參與,揉合了各種最前衛的身體與聲音演出,成為早期最大型的噪音集結場所。

好學生 VS 壞學生

他直言,對於身體與聲音的想像,學運的經驗,對他是絕對性的影響。既是一股解放的力量,讓他怎樣去使用身體,例如可以走到車上;同時亦讓他聯想到聲音的感官經驗。「身體是跟聲音連在一起。身體如何去製造聲音,還有身體如何去聽聲音。像學運的身體,常常會躺在地上,這是平常的身體無法經驗到的。甚至睡在馬路上。但是你多做幾次,那個像是liberating的行為,你不會覺得很難做到的事情,你可以隨時做。」他認為學運總帶有保守與極端的兩面,「那你屬於極端的那一面嗎?」「我也不知道呢。」他窘窘地笑道。

他曾寫到,當時的學運是「好學生的學運」,並非學運的反文化。而學運的反文化是相對於主流文化,對身體與聲音,皆有制約的規範。

以暴力打斷主流

林其蔚從2003年起便沒有再創作電子噪音。九十年代結束,整個地下文化旋即消散。回想過去噪音所附帶的暴力傾向,他認為:「暴力於我而言是材料與方法,而且是十分重要的。因為它能打斷一些主流的想法,破壞社會中的壟斷。」

他後來遷居北京,但仍有音樂創作。好像音腸,觀眾二十人連同藝術家圍圈而坐,傳閱一條佈滿單字的絲帶。在傳閱間可依照顯示的字朗讀,或發出聲音。這樣下來,每位觀眾的聲音與節奏都不同,碰撞起來也是獨一無二。

部分圖片由受訪者與漢雅軒提供

Profile

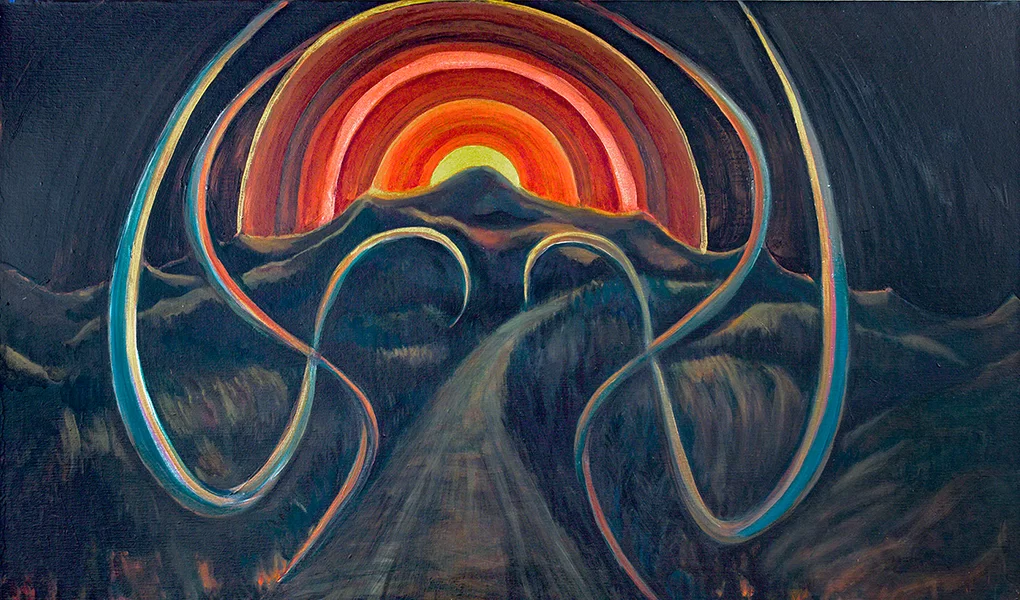

林其蔚生於1971年,研讀法文、民間藝術與新媒體藝術,策劃另類文化活動如「甜蜜蜜咖啡」、「後 工業藝術祭」、「電音實習」(93-03)。並曾發表《超越聲音藝術──前衛主義、聲音機器與聽覺現代性》一書,分析亞洲當代聲音創作的美學困境(2012)。 他的聲音 作品曾於威尼斯雙年展、上海雙年展及Tate Museum 等地發表。去年於漢雅軒舉辦的《轔轔兩儀》展覽是他的首次繪畫個展。