(編按:由英華女學校委約,著名導演張婉婷歷時十年攝製,追蹤六位女生成長故事的紀錄片電影《給十九歲的我》,自去年首映後即引起熱議,上月更取得29屆香港電影評論學會大獎最佳電影獎。然而,坊間也出現評論對紀錄片的拍攝手法和呈現方式提出質疑,帶起對紀錄片倫理問題的關注。片中女生阿聆早前主動接觸本刊,表達其個人想法,對紀錄片拍攝過程和導演處理方式提出質疑,以及她曾就公映問題多番跟校方交涉不果。阿聆現親撰萬字長文,交由本刊獨家刊登,以下為原文:)

阿聆自白:

看到坊間最近不乏討論《給十九歲的我》的倫理問題,有指所有被拍攝者均支持《給》上映,因此該討論是無風作浪,繼而網上萌生了我缺席宣傳場合是因移民之說。作為《給》的主角之一,我從來沒有公開表明我對紀錄片處理手法的看法,或是否同意放映。此文目的除了表達我對《給》的想法外,我更希望的是不要讓有建設性的聲音和理性討論被抹煞。其中一篇深深觸動我的文章出自吳芷寧小姐手筆,不單是因為她筆下的情形恰巧大都應驗在我身上,而是即使全部拍攝對象都同意公映,受訪者的權益、保護學生私隱等都是重要課題。正正因為《給》是一套史無前例的學校紀錄片,更要慎重考究當中細節。

首先,我希望表明我贊同《給》在教育的價值,我在英華六年,學校給予的空間和自由度是真真實實的。

但我由始至終都不同意《給》以任何形式進行公開放映,亦在知情後盡最大努力清晰反映予校方和張導演。無奈最終校方及攝製團隊在此前提下選擇了公開放映《給》。當中牽涉太多時序及事件,但我希望我和另一位片中主角 (編按:本刊另一篇報道的阿佘 )的分享能盡量填補現存討論的漏洞:

1. 電影公映的正當性

還記得導演在校內宣傳時分享中提及要剪輯十年的海量片段的過程十分艱巨,我亦難以想像團隊在當中付出了多少血汗,並衷心欣賞並敬佩團隊的努力。不少觀眾觀看電影後都感歎在現今網上資訊流通的時代,如此赤裸地呈現自己的過往實在不容易。誠然,公開放映並非我意願。而我與其他數位在final cut出現的同學在校內首映(2021年12月)半年至數月前才首次接到通知我們校方和導演有把電影公映的打算。由於不少當年在校內見證着拍攝過程的學生,校友,甚至拍攝對象如我對放映的理解一直是供校內放映/籌款用途(例:如校友捐款就可獲贈DVD,因我們一直以來都稱張導演的團隊為「DVD team」,通訊群組亦以此命名),校方截至上述時間亦從沒表達紀錄片會用作公映,對外包場放映(private screening)及參展電影節等用途,由拍攝計劃開始至校內首映之前,校方亦慣稱他們為「DVD team」。在此前提下實在令我難以想像張導演及學校有公映的計畫,並懂得就此安排提問。

十年之久的拍攝時間,莫說是導演,作為當事人的我也不能清楚記得十年到底被拍了些甚麼。即使我對電影的前期認知是校內放映,對於放映後我能否承受各種閒言閒語,我是擔心的。就此我曾不少次間接透過校方,及直接跟導演反映希望得知剪輯內容,故事大綱等。導演以每個人都要求刪這段刪那段的話紀錄片便剪不成的理由拒絕。甚至到校方通知我電影有公開放映的可能,以及2021年12月校內首映前,校方和團隊從來沒有給予我觀看任何片段的機會,並在沒有知會各主角的情況下把final cut片段送往電檢。我是在校內首映時,與當時的觀眾一樣,第一次看這齣電影。

始終校內和公開放映的本質上存在太大差別,知情後我亦有不斷反映我對於公開私隱的隱憂,以及我事前不知道有公開放映的打算。校方由得到我父母簽署的同意拍攝通告後,到校內首映後,從來沒有就拍攝的進度和用途和我父母再作任何溝通。校內首映後,校方代表得悉我以及另一位拍攝對象首次看到電影成品後有情緒不穩的狀況,表示沒有意料到事情會這樣發展,並向我說:

「千萬不要覺得我們(校方及攝製團隊)是刻意bypass你,因為沒有可能的,六個參與者就是要六個consent。(直接引用校方錄音)」

六個參與者就是要六個consent。

多麼理所當然且合乎常理的說法。但為何校方在校內首映前不debrief我們並確保得到各人同意後才放映?不過始終校內首映受眾很有限,都是校友,所以接下來的討論有關consent和公映的安排才是重點。

校內首映之後,校方代表和導演嘗試了解我感到不適的原因。他們不解我為何由幾個月前配合學校宣傳,到校內首映後我的反應之大。我解釋因我不願意及認為沒有要讓電影公開放映的責任,多年來的配合都是因為我從不知道電影有公開放映的打算,甚至我在校內宣傳活動時拍的訪談片段時我亦沒有看過電影,我是從張導演口中知道電影大概會是這樣,希望我可以幫忙宣傳給校友。而在得知校方及導演有公映的打算後,我亦不少次跟校方代表及導演分享我對向公眾(而不是原定的校友)公開私隱的顧慮。我在觀看電影前沒有很強硬的反抗公開放映是因為校方代表及導演以此片能對他人有正面影響等原因循循善誘,我亦認為我應該先觀看電影才能評估我能否接受讓校外的人觀看我的片段。而首次觀看《給》後我得出的結論是我恐懼並拒絕《給》公開放映,這個想法亦有充分地反映在我的情緒上——我需要並有即時向校方提供的心理醫生求助。心理醫生診斷後也表示以我的狀態,電影是不適合進行公映的。

為更深入了解事情有沒有扭轉的空間,校方在2022年1月首次提出private screening和電影節之說。校方以紀錄片訊息正面為由希望我能考慮同意讓校外的人觀看,並多次強調拍攝團隊的努力需要得到回報。我強調只要是讓校外人士觀看電影此行為本質上已有不妥,如果校方和拍攝團隊堅決要對外放映的話我不能同意,並要求導演把我的相關片段全數剪走,導演以final cut已通過電檢為由拒絕。另一方面,校方亦承認他們應該要處理得更好。如是,討論未能達成共識並一直膠著。校方代表亦有不斷私訊我關心我的狀況,我的態度依然是堅決拒絕private screening和電影節的提議。校方在這期間亦有與其他拍攝對象交涉,草擬了一份consent form,簽了就等於我們親自授權校方進行private screening和參與電影節。我至現在亦沒有簽署此文件,而其他五位主角已簽署。

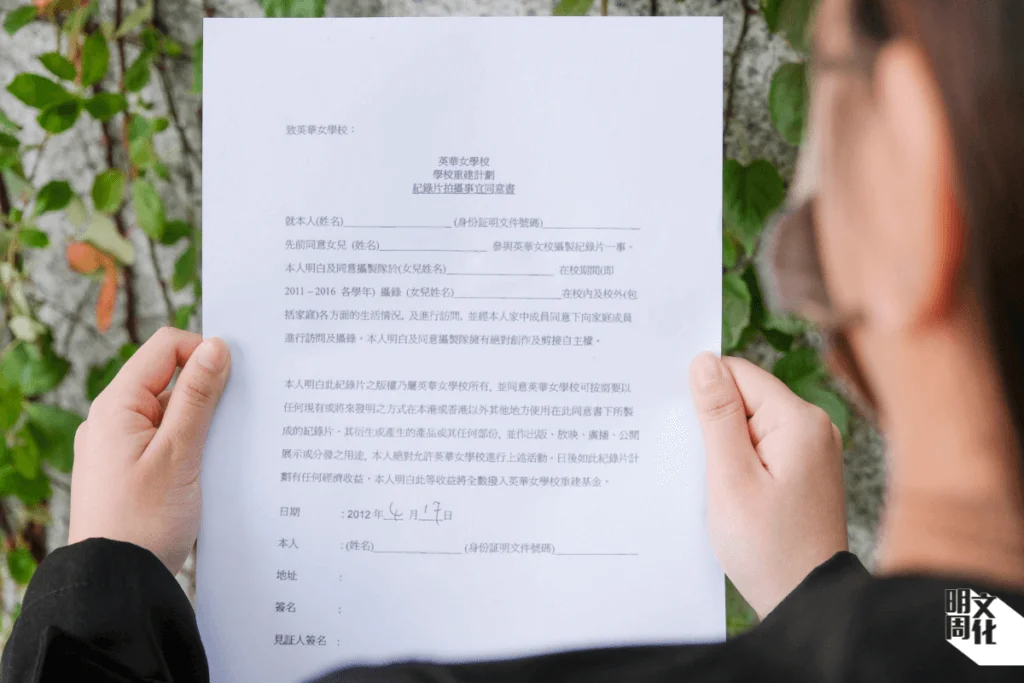

但這一份consent form在半年後便被校方,導演和監製以一份我父母於2012年簽署的「通告」徹底推翻。

2022年6月,校方代表聯絡我再次進行游說,希望我念在拍攝團隊多年來的努力,至少讓他們private screening。我認為原則上我是絕對可以不作出任何讓步,但校方代表是我在校時的恩師,而她亦似乎因為事件膠著太久已開始受到不同壓力並有情緒。那一刻我不願看到她難做,所以答應她我會讓步與拍攝團隊溝通private screening的可能性。怎料導演和監製原來是打著要我同意private screening及參與香港國際電影節的念頭和我進行討論。討論中最大爭論是在於電影節,因參展電影節後是需要有公映場次。導演和校方代表強調只是一兩場的場次,沒有人會看的,叫我不要介意。為何說服我的角度和原因是由觀看數字主導,我們要面對的已經不單是校內的聲音,你們不是應該有責任解釋清楚電影公映後片中的人物角色會受到怎樣的評論,以此為出發點去讓主角,甚至他們的家人去考慮清楚利弊後有自主權決定上映與否嗎?十年來至現在我撰文的一刻,我從沒在校方或攝製方聽過任何有關此方面的溝通,他們不斷以電影訊息及主角形象正面為由去作游說。我亦不明白為何要參展電影節,電影本身存在的目的是為了紀念學校重建,而不是參加電影節角逐獎項,而且連帶公映場次,已經遠超於原定的討論範圍,因此我表示反對電影參展。此時,校方首次拿出了2012年我父母簽署同意我參與拍攝計劃的文件——

《給》中的「阿雀」在訪問中形容因簽了通告所以繼續拍攝。其實不單是阿雀,我對父母於2012年簽署的文件的理解都是通告。在最抗拒紀錄片拍攝的時段,我和其他被拍攝的同學不約而同的在校方及導演面前不時提及通告一詞。我們當時的理解是因為父母簽了通告,所以我們需要參加拍攝。至拍攝計劃將完結之時我們亦不時戲言那份通告是「賣身契」。但令我意想不到的是校方、導演和監製在參展電影節游說不果後,第一次把「通告」的正本呈現於我眼前——原來我多年來以為是一份簡單通告,竟然是有如此詳盡細則的同意書。校方、導演及監製稱他們已經尋求法律意見,如果我仍要繼續阻止的話有機會有法律責任。即使我沒有簽署任何文件,我在成年後仍有繼續參與拍攝的行為是給了silent consent,是有法律約束力的。

Silent consent?我甚麼時候給予公開放映silent consent?我不是說了我多年來的配合是基於我不知道電影會公映啊。又,不是說六個參與者就是要六個consent嗎?

我認為校方及導演選擇在這時間點才解開此誤會的處理對我是很不公平的。既然我十年來由始至終使用的是通告一詞而非同意書,即代表我沒有意識到有一份法律文件的存在。不知其存在,又如何入手去了解當中條文。如果打從一開始校方及導演認為2012年簽署的同意書已經凌駕一切,那為甚麼在有拍攝對象表明反對再作放映時會出現第二份同意書?

我認為再與導演及校方代表周旋意義已不大,並留意到同意書上是只是授權英華女學校,因此我主動要求與校董會進行對話(2022年7月),我表示我可以有條件地同意private screening和電影節(例:如需有公開場次必先要與所有拍攝對象溝通並得其同意,刊登任何宣傳物料前須知會拍攝對象等)。我亦有準備一份詳盡文件列出我的條件及所有理據以供參考。但校方的回應電郵如下:

“The IMC treasured the chance to hear from you and your father yesterday. Upon deliberation, the IMC has decided to allow the documentary “To My 19-year-old Self” to participate in film festivals and private screening initially for one year. The IMC will then review the situation.

Please be assured that the IMC has taken into account the interests of the filming team and also the filmed subjects.”

單看電郵,校方完全沒有嘗試解釋他們的觀點,為何他們認為沒有學生的同意公開其私隱是可以接納,亦沒有表明是否會按我提出的條件行事。我主動要求了解原因後,校方才安排一次會面作解釋。而會議的內容是通知我其實電影已參展,只是一直未能得到我同意沒有過多宣傳,對於我提出的同意條件,校方也沒作回應。校方又再強調不明白我為何倒戈,一邊認為我的憤怒和我內心的想法不成正比,給我提供情緒支援,一邊不斷以同意書的法律約束力去強調學校的決定有法律依據。

又是同意書。難道「我」不能是一個理由去終止公開放映嗎?

對於他們的反應我是感到很害怕的,因為我在學時他們的確是我很尊敬的人,但現在我好像完全不認識他們。我的情緒開始由憤怒變為害怕,再變絕望,似乎我已經用盡方法多次跟不同的決策者去表達我反對公開放映的原因是在於本質,校方和導演都聽而不聞。我問:

「(放映及電影節)甚麼時候會完。」

校方聞言,回應說不曉得。導演亦回應過,如果電影節得獎,將會參加更加多電影節,她亦不知甚麼時候會停止播放。

你們一開始說要我的consent。之後說因為有同意書所以其實不用也可,但會尊重我。現在我提出條件嘗試去作妥協,你們沒有回應,並原來一早已略過我的意願參展,這能算得上是尊重嗎。我意識到我已沒有方法可以去阻止校方及導演做任何事情,因為連我的意願在他們眼中看起來都是多麼的微不足道,連想有一個結束的日子去盼待的權利也沒有。

其後我在社交網絡不斷看到紀錄片參加電影節的宣傳,甚至有海外公開場次。學校均沒有通知我相關事宜。在沒有心理準備底下看到有關宣傳的話會對我的情緒控制或多或少有影響,故當初提出要刊登宣傳物料前想事先得知,而提出這條件亦是因為我願意努力嘗試去配合。但學校在完全知情的情況底下選擇不作出通知。我亦有向校方幾番查詢究竟有沒有公開放映的打算,校方才告知有此打算並已在安排,並再以同意書作根據。校方和導演曾表示即使他們在法律上給予他們公映的權力,但也會尊重我,如果再有考慮正式公開放映的想法,校方和導演一定會尊重我的意願。我不斷質問校方及導演,到底他們想得到些甚麼呢?私人放映也放了,電影節要參展也參了。你們所宣稱的「教育意義」和認證團隊努力也都做到了,究竟要不惜犧牲我也要公開放映的目的是甚麼?校方和導演依舊以同意書作根據。並告訴我其實他們已簽署了發行商,就算想改也不能改了。他們不斷認為我是因為拒絕接受電影中的自己而discredit我一直主張的本質問題——

我從來沒有給予公開放映的consent。

2. 校方對我不滿的解讀

校方和導演在討論過程中不斷着墨於為甚麼我不願意公開對我個人形象如此正面的片段,亦收集不同校內首映的意見嘗試去證明及游說我。但我要的不是形象工程。考慮同意公開放映與否時我認為焦點不應放在被拍攝對象的形象是否正面,而是這個決定本質上(能否獲取學生同意)是否正確,並且主角是否清楚了解並接受其面向公眾是有機會受到抨擊的。

在最後一次與校方及張導演的會面中,校方及導演指出因為導演已與發行商簽署合約,即使我反對他們亦無力改變任何事情,無論我準備好與否,公映都會如期進行。學校會提供心理醫生對我的情緒作支援,亦願意在正式宣傳片,給傳媒提供的照片等等公開宣傳電影的場合把有關我名字和照片都抽走。我感謝學校願意作出這些修改,但這一切一切都沒有回應我對於整個程序不公義的申訴。本質上就是我沒有同意。越跟校方和導演溝通,他們的回應越令我覺得我沒有再掙扎及反抗的餘地。我無法詮釋校方及導演是抱著甚麼想法去接受專訪,說他們愛學生,視她們為女兒,但在面對我的質詢時卻只能搬出2012年的同意書及發行商事件去作為無視我意願的確據,以及他們一廂情願地認為我會因電影自身的意義而交出我的私隱。

3. 校方應在學生和拍攝團隊之間做好橋樑之角色去處理倫理問題

十年來校方在拍攝計劃中的介入近乎零,溝通拍攝工作和處理同學不滿的情緒上亦是比較混亂,甚至沒有太多溝通的。可能其用意希望給予製作團隊有足夠空間發揮,我在拍攝過程中有任何不滿我不太會想起向校方表達,因為即使向老師反映得到的答案不外乎是提議我們繼續合作。所以最直接的方法去停止拍攝是親自向攝影團隊反映並逃離鏡頭。然而導演在戲裡戲外將我們想反抗或想退出的想法是因為我們反叛,不明白作品對我們和學校的意義,我們日後定必會感謝導演記錄了我們的成長片段。我是很感激導演記錄了如此珍貴的片段,但似乎校方和拍攝團隊在萌生公開放映的念頭時並沒有考慮太多如何保護我們的私隱,以及嚴重高估我對公開放映的接受程度。我認為學校有此想法是有違自己作為教育工作者的身份和立場。同學途中反對拍攝計劃之時,學校及攝製團隊都沒有好好梳理學生反對拍攝的原因為何,只是草草用反叛的原因作結案陳詞。

整個嘗試獲取我同意的過程最令我無所適從的是校方的朝令夕改,由以學生意願出發,到只用法律角度去解釋所有問題:

- 2021年12月校內首映之後稱六個參與者就是要六個consent,並嘗試游說參與者考慮private screening和草擬新一份需要拍攝對象親手簽署的同意書

- 2022年6月後更改說法為2012年的同意書已經賦予攝製團隊公開放映的權利,但定必會尊重同學意願,暫時只會考慮私人放映及參展電影節

- 2022年10月再更改說法為不論我能否接受,由於已簽署發行商,公開上映定必進行

我不是法律專才,不敢妄自揣測此同意書的法律效力及正當性,但明顯存在著紀錄片的創作者及受訪者權力不對等的問題。張導演不是第一次執導紀錄片。於2003年放映的成龍家族紀錄片《龍的深處》正正是張導演所執導,她理應清楚一份保障創作者及受訪者兩方的consent form是甚麼模樣。同意書裡頭只有保障校方權益的條款,完全沒有提及學生作為參與者能有甚麼權利,能否退出計劃等等。對於校方和導演的說法我們是感到很困惑的,當一名學生有理有據的告訴你她為何不願公開自己私隱時,校方以法律之名拒之門外。導演要站在攝製團隊的一方,以創作者的角度出發去捍衛自己的權益,無論我認為她以同意書作為根據的做法合理與否,我能夠理解為甚麼她執著於此,要捨棄十年心血的困難是我不能夠想像的。大膽假設校方及導演的確有絕對權利作公開放映,但校方多次更改說法的行為已反映其由2012年草擬同意書開始至2022年6月為止,對參與拍攝學生的權利為一知半解。究竟2012年校方交出此同意書供我父母簽署時,是如何確保我父母清楚知道我的權利是甚麼。

我亦理解張導演為何稱自己得到所有受訪者的consent,的確如果單看2012的「通告」,根據導演監製和校方的說法,校方將《給》公映的決定似乎在法律上是無懈可擊的。但作為一間學校,在公開學生私隱的片段時單以法律作為依歸是否處理得過於粗疏?攝製團隊的專業是電影製作,他們從製作者的角度進行游說也是可以理解的。李石玉如前校長於訪問中曾經提及學校把關的角色,我認為是說得很好的。在整個拍攝過程中,學校作為教育工作者,理應幫學生把關,處理好學生情緒,甚至應再進一步,去協助拍攝團隊由倫理角度去梳理事件。但學校選擇的是和拍攝團隊同一陣線的單在法律角度出發去找事件的突破點,我是感到詫異的。先不評論拍攝團隊的倫理意識,社會對於學校的道德要求是比其他個人及團體機構高的。校方可以認同創作者有法律根據,也應該協助創作者去理解及尊重學生意願。

我父母授權的對象是英華女學校,我父親亦是一位教育工作者,他是本著相信校方的職業操守簽署同意我參與拍攝。但在每次的討論,我看不到校方有這樣的自覺,而且態度變得越來越強硬。到底校方除了法律還有甚麼理據去公開放映學生的私隱?如果把同意書當中的英華女學校換成張導演,故事便大不同了,因為一個導演和學校的考量有著很大差別。偏偏同意書是賦予英華女學校一切權力,學校在整件事中的角色應該是作為學生和攝製團隊之間的橋樑,去調解雙方的紛爭,去確保學生的權益,但校方除了給予我八個月空窗期外,似乎通通都沒有做到。

校方及導演說會尊重我,卻到第一次放映前都不讓我看一眼紀錄片,沒有理會我開的條件硬闖private screening及電影節,忽視我的同意進行公開放映,而最令我失望的是——每次我說有關放映本質上的問題,校方像錄音機般不斷搬出同意書的反應。而學校在不理解和梳理我不滿的情況下強行推出上映活動及參與電影節。

4. 導演有以劇情片手法處理紀錄片之嫌

我在中二時,導演受我家庭故事啟發改編了一齣微電影(編按:2013年張婉婷執導的香港國際電影節「大師微電影」的劇情短片之一《深藍》)。我至今仍然認為張導演在處理微電影是沒有任何倫理問題,亦不覺得私隱受到侵犯。因為那一套是劇情片,而不是紀錄片。我和我的家人亦沒有對導演的剪接有任何意見,因為我們尊重導演在劇情片上是應該有絕對剪輯及創作的權利。但紀錄片並不是同一回事。而導演和學校在處理我對於公開私隱的擔心時,經常以「演員」一詞去表達他們對紀錄片的看法。但這不是劇情片,我也不是在演戲,我是學生啊。

我不打算評論我對於製作團隊在電影裏對我個人的詮釋是否正確,討論我對戲裡自己的主觀感受是沒有辦法得到一個公平公正的答案。我希望討論可集中於程序公義及教育工作者應有的取態。客觀事實是拍攝團隊與每年大概4至5日的採訪鏡頭外,雖然一年會有約一回飯局,但此外我與團隊的交集不多。而且片中主角高達六位。我相信以張導演的專業,她定必會將她對拍攝對象的想法毫不修飾地呈現在紀錄片,亦正因如此,吳小姐的文章亦指出導演以旁白身份主導電影情節及詮釋有不妥之嫌。誠然,在對拍攝對象有限的認識及篇幅的限制底下,導演如何確保在每人只有十多分鐘的片長內,各拍攝對象的故事能被忠實呈現?對當時被拍攝對象的了解,又有足夠深度去賦予導演對我們的行為作出公開評論的權力嗎?團隊亦沒有試圖去跟我討論和考證他們熒幕上呈現的我是否貼合現實,如果有分歧,理據又是甚麼。

導演及校方不斷主張及認定鏡頭下的我就是真正的我,強調我不肯公開自己就是不接受自己的表現。我認為這說法是偷換我保護自己的私隱的想法為否認自己。而校方是憑甚麼確據相信一個與被拍攝學生的距離如此遙遠的攝製團隊所呈現的畫面是真實的,確保她們的言辭不會被扭曲?

5. 導演提問容易令人反感

在計劃開始拍攝的時候,從導演口中問的問題,即使只有12歲,我都意識到團隊似乎是因為我的家庭背景而選擇我進行拍攝。拍攝中我很常被問到的問題是:

「你弟弟現在怎麼樣?」

「你最近有沒有跟家人吵架?跟家人關係如何?」

對於團隊問這些問題的動機我是明白的,始終人家要了解我才知道應該如何拍攝我的故事。但似乎問了幾年都是問這樣的問題,我也開始感到採訪疲勞,而且我對團隊問問題的技巧是很有保留的。我印象中提問不時以負面的詞語形容我與家人的關係。其實這樣的提問,對於一個初中女生而言是難以招架,聽着也覺得難受的。而電影呈現反抗拍攝的事件時,亦似乎沒有清楚向觀眾交代事件是如何平息的。

6. 對於與攝製團隊有互信之看法

導演在採訪中提及有同學以粗言穢語罵拍攝隊,嚇得他們不敢再拍並明白要尊重同學。我倒是想反問,要逼使同學以此極端的方法去反映自己的不滿拍攝隊才願意停機,相信並不是一朝一夕的怨氣,拍攝隊自身是否也欠缺自省能力才會導致此局面?

導演亦提及,不想拍只要跟她說一聲便可以退出。她在電影中亦有提及拍攝計劃因受到同學極大反對而面臨中斷的危機,但多年來只有一位同學成功退出拍攝計劃,她由中一哭到中五,哭到全級都知道她根本不願拍攝,但拍攝團隊和校方花了五年的時間才「認可」她退出計劃。既然導演這麼了解我們,為何別人花了五年時間她也好像不太尊重同學不想再參與的決定,甚至在她「退出」了仍會不時拍攝她。我在拍攝期間亦想過退出,但最後沒有的原因是,在我眼中,我感覺到攝製隊對我們躲避拍攝的不滿,而大人們在一個十多歲的女孩面前展露出不滿的一面其實對於女孩來說是很具阻嚇性的。這亦是我一直以來不太敢直言對攝製組不滿的原因。其次,從校方和導演的說話當中,他們好像很真誠地認為我們被選中為主角是很幸運的一回事,小時的我其實也不太懂,所以某部份合作的心態是我認為我要put effort去試一試,看看用時間是否能感受到他們所說,拍攝團隊其實是成功說服了我繼續嘗試的。因此到現在我認同電影是有它的價值,但單憑電影意義本身並不能夠把公開放映的做法合理化。最後,亦是最重要的部分,團隊認為我們知道的,和校方向我們表達的有頗多出入。我必須再次強調校方由得到我父母簽署的同意拍攝通告後,到校內首映後,從來沒有就拍攝的進度和用途和我父母再作任何溝通。在退出拍攝計劃事件中,校方沒有把我們的家長叫來,製造一個safe space去讓我們決定,並詳細討論如果接下來繼續拍攝的話我們的commitment是甚麼,現在校方對於片段用途有甚麼打算。這些討論是十年來一次都沒有做過的。每一次的討論都是我直接跟校方或攝製團隊對峙,這做法對法律上的minor似乎不太公允?而攝製隊在此前提下莫名地堅信我一早已得知並同意公開放映是令我感到驚訝的。

到我稱一直不知道公開放映的打算時,張導演翻查了很多影片片段,找到了一條證據說明我中五的時候已清楚知道電影會公映。我便奇怪了,我們之間好像沒有信任?其實只要問一問其他幾位主角都能夠核實我所說的是否真實,還是導演不相信我們呢?她是有多不相信我說的話才會翻查一堆又一堆的片段去試圖推翻我的說辭?片段中的內容大概是導演說找到了發行商播放電影,另一位同學大哭,我安慰她說觀眾都是看一次便會忘記,希望她能看開點。我當時對於發行商一詞的認知是總之他們的電影似乎成形,能播放了,發行商可能是幫他們發行DVD及安排播放的人?我的理解仍然只是用作校內播放。而導演當時亦沒有就發行商一詞作出解釋並與我核對大家的理解是否一致。

作結

2022年6月至今,我多番掙扎應否公開此事去作煞停。我想我之所以到現在才公開,是因為我的忍耐已到了臨界點。校方及導演的行為不斷地挑戰我的底線,我有迫於無奈,也有被強迫的讓步,但校方和導演在此事件上到底作出了甚麼讓步?校方甚至告訴我如果我公開討論事件,現在電影正評那麼多,我公開此事的話受到的傷害可能更大。我一直記著此話,優先場放映開始後清一色的正評是讓我感到無比恐懼的,因為這似乎證明著校方所說的話是對的,至上星期才開始陸續有質疑電影有倫理問題的討論出現,對我來說是一個很大的鼓勵。

我記起校方當初試圖說服我公開放映時,我曾跟她們問這本來不就是DVD project嗎,校方的回答是DVD不是一個選擇,因為它會永久讓持有者保有我們(主角們)的片段,這對我們的傷害是永久的。看到電影叫座甚好,下一步自然是發行DVD,甚至放上網上串流平台等。經過這一切,我對校方已經完全失去信任。我就此詢問校方,校方的回覆是要再作討論。還能有甚麼討論呢?你們當初開宗明義說這樣對我傷害最深,不是一個選擇,上一次我相信你們會討論,殊不知閉門討論後的結果就是沒有得到我同意就做公開放映了。校內首映到現在整整一年時間,我其實只是不斷問校方和導演一個問題:是學生重要還是作品重要。他們從沒正面回答過。我本以為他們心裡其實清楚他們做的選擇之沉重,會盡量低調處理紀錄片事宜。但看到鋪天蓋地式的個人專訪,有關他們教育理念的報道,我不停自問他們為何能高舉如此高尚的理念,但背後卻如此不尊重學生意願。甚至網上不少人給一眾主角代言,說校方已經得到所有主角同意,家長亦支持公開放映。面對著這種種,我認為我有必要將我的故事公開,因為紀錄片所面對的群眾已經不是校友的小圈子,而是公眾。

感謝把文章讀畢的讀者,給予我機會去發表自己的想法的傳媒,以及在這段難熬的期間給予我莫大支持鼓勵的家人和朋友。容許我在此引用阿雀在《大城誌》訪問中的一句:「海納百川,有容乃大。」還望各位尊重本人意見並給予我和家人空間。特別感謝和佩服佘的直腸直肚及率直,我還在猶豫是否要公開時佘對我說了一句話:「別人在背後說三道四不用太理會,有種面對面講。」很當頭棒喝,給予我很大勇氣。

我很喜愛張導及羅導所執導的劇情片,亦很感激學校於我在學時對我的照顧及體諒,奈何大家對紀錄片該如何處理的想法有極大分歧。不過我認為電影自身的價值及電影的倫理問題是可以分開作討論。我的立場很難去評論《給》是否一套好電影,但我絕對尊重認為此電影具其價值的看法。很可惜的是此電影處理學生私隱及道德倫理等問題實在過於粗疏,與其在電影中所呈現的影像可說是相映成趣。

最後我希望引用我在《給》片末所說的一句話:「做人要像圓規一樣,心要定,腳要走。」祝願英華女學校能繼續秉持辦學宗旨,成為師生都能引以為豪的學校。

聆

(編按:本刊已就此事分別向校方及導演團隊要求回應,詳見後續報道。)