香港著名詩人蔡炎培的前妻朱珺於昨日(6日)凌晨在社交媒體上公布蔡炎培離世的消息,不少文學界人士惋惜悼念。人稱「蔡爺」、「蔡詩人」的蔡炎培,一直深受文壇愛戴敬重,其中香港文學評論學會理事鄭政恆以短文作悼,提到「懷念以前每一年到你家拜年,懷念你讀詩的風度與聲音。」另一位詩人廖偉棠在消息公布當日下午,也於網上發表詩作〈弔文——仿蔡炎培,悼蔡炎培〉,追憶與蔡爺相知的點滴。

真性情的詩人

蔡炎培常常出席讀詩會,不少詩歌愛好者都曾看到他讀詩的獨特神態。鄭政恆與蔡炎培認識了近二十年,他憶述讀詩會上總會見到蔡爺的身影,「他很易辨認,衣裝也有個人特色,有次記得他穿一套白色西裝。他朗誦很投入,普遍的詩人都是平和地讀詩,但蔡爺很不同,他投入到詩的世界和情感,舉手投足的動作也相對多,情感抑揚。」

而且,蔡炎培是鄭政恆相隔多年的培正學長,有很多溝通交流。二十年來,鄭政恆幾乎一年都會見他幾次,尤其每年偕詩人飲江去蔡爺位於藍田的家拜年,是聚舊,也讀詩,交流很隨意坦率。「私下相聚都是講讀書和生活。他很真性情,很感性,情感豐富澎湃,從作品上都感受到。」

剛過去的八月,鄭政恆也和飲江拜訪蔡炎培,「早前在朋友發佈的蔡爺近照,見他瘦了,便去探他,那日他情況不錯,幾精神,談了半個下晝。」他們如常地聊天,天南地北,談文壇近況,分享出版計劃,「蔡爺開心地告訴我們有新詩集即將出版,他每次有新書都會送我一本。我還期待下次見面,但沒想到他來不及看最後一本作品。」

「他是純粹的、詩人中的詩人。」鄭政恆追憶蔡爺時說。

廖偉棠也是在詩會認識蔡炎培。他記得,那是廿多年前「我們詩社」舉辦的詩會,蔡炎培和葉輝一起出席。當時廖偉棠出版第一本詩集,拿去送給蔡爺,對方給意見,因而開始書信來往,廖偉棠說:「他有新作也會抄詩給我交流。他很欣賞我,講笑說我是『九流詩人』,他認為九流比一流更好。」

在廖偉棠眼中,蔡炎培毫無架子,無拘無束,甚至形容是大癲大肺,「從他的待人處事上,我會學到要不羈一點,他待人不分輕重,有時得罪人都不知,大情大性,嬉笑怒罵。」他指,蔡炎培喜惡分明,喜歡人就一定會說出來,「蔡爺有喜歡的女生,他會說出口,也會寫情詩。他也不時和我們這些後輩談談他喜歡的女生,他毫無顧忌的,好似小朋友,好可愛。」廖偉棠十分欣賞蔡這點真性情,認為在香港很難保持的。

廖偉棠常常讚嘆蔡炎培:「既是精采的詩作,在詩中表達廣東話的魅力,而且他是純粹的詩人。」他解釋:「有人寫詩,但不是詩人。但蔡爺就算不寫詩,也是詩人。他日常很有詩意,和他散步,路上所見都能即興入詩。我能感受到他的靈感很跳躍,出口成詩。」

「他最影響我的,是對詩的態度吧。」廖偉棠指,很多人會很執着,要求高,但蔡炎培不在乎他人對詩的評價,「他說一首詩對自己或相關的人有意義就好,文學地位是次要。蔡爺後期有很多詩都是寫給朋友,他很即興地寫,笑言幾秒就完成,然後投給報館。對他來說,用詩和朋友交流,不管在世或已故的朋友,都是情義,情義比藝術追求更重要。」

廖偉棠直言:「他是我最喜歡的詩人。」

本地詩的拓展者

近年鄭政恆做五十、六十年代的詩歌研究,他提到蔡炎培初期創作受民國詩人如何其芳等影響,五十年代的詩歌普遍是浪漫唯美。「蔡爺在五十年代中創作,作品題材包括香港、時事,也有中國情懷,有古典元素,廣東話和俗語也有,雅俗兼容。他拓闊了詩的眼界,詩歌語言的表達更豐富,拓展了邊界,是很大的成就,他可以說是拓展者的角色。」

「六十年代是現代主義詩歌時期,語言表達上有很多新嘗試,新的實驗。六十年代可謂蔡爺其中一個高峰時期。」鄭政恆特別提出,六十年代初蔡炎培在台灣讀書的經歷也很重要。「一九五八年他曾赴台灣讀大學,一度休學,至六一年到台灣,六一至六五年都在台中讀書。當時台灣現代主義詩歌高峰時期,他也有和台灣詩壇交流。五六十年代,港台兩地詩壇都有交流,皆圍繞現代主義詩人,蔡爺便是其中一位。」

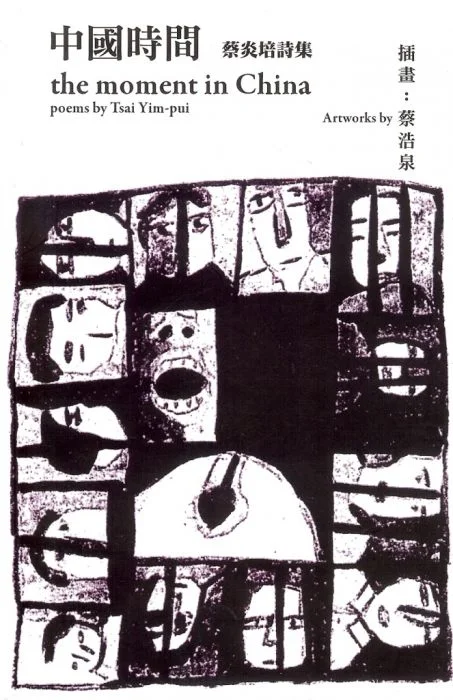

六十年代中,蔡炎培開始寫四毫子小說,如《日落的玫瑰》,一九六六年於明報工作。鄭政恆表示:「一九六七年香港社會處於動蕩時期,中國也值文革時期,而蔡爺在報館工作,可能也影響到他的作品流露對社會時局的關心。」他提到蔡炎培於一九九六年詩集《中國時間》,「那是一部很有中國情懷的作品。讀者可以從多方面去看他的詩,我們有優勢可以和詩人相處,聽他朗誦,現已成絕響,但讀者也能在詩作感受他的情懷,認識蔡爺的感性。」

《中國時間》其中收錄了作於一九六八年的〈七星燈〉,是蔡炎培的代表作之一,最早見於《小詩三卷》。該詩以文革為題,廖偉棠曾撰文指〈七星燈〉為「一首詩便凝練了一段最波瀾起伏的時空—面對「文革」,中國詩人的被迫失聲,由一個香港詩人以想像填補了。」如今回顧詩人作品,廖偉棠仍認為最震撼的是〈七星燈〉:「一來寫得很深情,用情至深,二來他借一個虛構的北京女大學生,折現出當時中港的關係,是人和人之間的關係,那時是血濃於水的想法,這意義很大,用很人道的方法寫文革,從人的角度寫歷史,可以說是香港詩的經典。」另外,廖偉棠也提到蔡炎培的長詩〈離騷〉,指蔡用很實驗性,意識流的寫法,把父親身世、童年記憶、粵劇感受、六七十年代世態等等寫在一起,是相當重要的作品。

詩人仙逝,令人懷念惋惜。廖偉棠指,蔡炎培的創造力很高,近幾年也在寫,「我想他應該能寫多十年吧,我很感興趣他會如何處理當下或者未來的香港,這些年太多變化了。他和香港同命運八十年,他對於香港的感情一定比我們更深。」

詩人的率真性情,以及讀詩的抑揚,在文友心中刻下永恆不滅的記憶。而寫下的作品,也自會流傳,文采不曾消散。