花,固然是花墟的主角。白天,花店裏人頭湧湧,然而,買花者可有費神考究誰是栽花人?

墟市的調子,從來是流動與靈活。不過,當花墟變成進口花店為主導的社區,又有什麼人被時代遺落在奼紫嫣紅背後?本地花農梁日信(信哥)在信芯園務農四十載,一直說:「務農真的好難好難生存」。路難行,他還是繼續低頭耕作,經歷過擺地攤的歲月,至今仍會在花墟出沒。然而,本地花在花墟漸被邊緣化,信哥太太May姐回憶:「全盛時期有超過一百位農友,現在只剩下不足十個。」曾經頻繁出墟的信哥無奈地吐露心聲,剖白自己其實已提不起勁出墟。流動的花墟,現在只為他徒添「流離失所,顛沛流離」之感。

花墟再容不下花農

花墟不是原本就是如此。曾經,這裏是本地花農的地頭,「八、九十年代,國內大部分未開放,都是本地花農多,以劍蘭為主。」信哥說到那段歲月,不免感慨。一九九九年,他與太太一起到昆明參加世界園藝博覽會。當地花農的技藝未精,他還教導他們如何包裝鮮花。那陣子,香港剛開始引進內地花不久;殊不知,本地花農之後卻開始走向式微,被進口鮮花取代。

「午夜後的花墟, 才是真正賣花的墟市。」西西的《花墟》如是說。平日晚上七、八點,花店關門,熱鬧的墟市驟然安靜下來。凌晨一點左右,就是信哥在花墟現身的時間,他從農場來到花墟道一帶的馬路,待各區向他訂貨的花店負責人來取貨後,約在四、五點又回到農場處理農務,將鮮花收割,悉數包裝,稍稍歇息後,又將近出墟的時間了。但是現在,向他取貨的店,其實大部分都不在花墟,「花墟的店不會向我買花,他們都買進口花。」

話雖如此,但他還是會出墟,尤其是在農曆新年前。每年一造的年花是本地花農重要收入來源,政府自二○○二年起,批准港九花卉職工總會在花墟旁的旺角大球場設本地花農批售市場。今年農曆新年,由於疫情停辦兩年的本地花農批售市場復辦。筆者前往花墟,找到已兩天沒回農場的信哥。他腰板挺直,在帳篷下的攤位自言「企喺度都瞓得着」,但依然聲如洪鐘,站在裝滿百合和劍蘭的膠桶前向客人推銷鮮花。批售市場廿四小時營運,他每年都會待年初一凌晨,清潔場地後才會回去。檔攤的角落有一張碌架牀,就是他半夜稍為歇息的地方,「有得俾你瞓兩個鐘,攤吓,不知幾好。」

倦了,就到旁邊的界限街一號體育館洗澡,「沖涼、洗洗腳,等自己冇咁辛苦。」不過,他說太太比自己更辛苦。「佢又要返去處理啲花,又要返嚟執order,所以呢三日冇瞓過,所以依家係矇豬眼,之前係大眼睛。」一旁的伙記連聲說:「是三項鐵人、五項鐵人。」看到絡繹不絕的客人,信哥放下疲憊,笑臉迎人,「見返好多朋友好開心」,「尤其是啲長輩,佢話去咗美國三年,話返來碰吓運氣,睇吓撞唔撞到我。」

看不過眼六支百合四百蚊 想將鮮花平民化

務農體力勞動大,風險也高,就以今年的劍蘭受極端天氣影響失收為例,信哥說:「(去年)十一月打風,又冷又熱,最攞命就是落了一星期長命雨。」最終,只有不到一成的劍蘭能夠應市,回不到本。縱然失望,農夫也只能聽天由命,失收是常事。「一夜之間,可以百幾萬冇晒」。信哥這樣說,猶如千帆過盡。關關難過關關過,不知不覺間,信哥已扎根新田信芯園逾四十年。

六十年代,他跟隨父親從中山來港,爸爸曾在慈雲山做小販,賣過煎釀三寶,信哥也跟隨他做了幾年,卻沒想過繼承父親衣砵,希望能創一番事業。在「一層樓兩萬元」的八十年代末,花是奢侈品,信哥記得很清楚:「六支百合四百蚊,那時四百蚊比現在四千蚊還多。」於是,他覺得當農夫比當小販更好,「我覺得推住鑊滾油,都不能讓我長遠下去,所以入咗嚟之後,就冇再出返去。」

「我有個決心:當我成功,要將鮮花平民化,個個買得起。」八十年代,香港經濟起飛,他除了種花以外,還飼養過沙蟲、白鴿和生魚,「看看哪一樣能生存到,花都唔會捱得好耐,我坦白同你講。」時代更迭,農場內的白鴿舍猶在,但已空置經年;香港人一度很喜歡喝生魚湯,熱潮早已逝去。信芯園旁邊的兩戶農友,是最早落戶新田耕作的一批農夫。但他們早已棄耕遷走,農友舊居仍在,他眺望舊居方向,擱下一句:「以前這裏俗稱三家村」。

農業式微是不爭的事實,信哥歎「現在更是壽中正寢。」這邊廂,難敵內地廉價鮮花;另一邊廂,香港政府亦不重視農業。信哥強調,他賣花是重質不重量,「新界花農啲貨質素好啲」。走過向日葵花田,他說:「向日葵種子經台灣代理商買,來自日本,國內有花粉,這些冇,不怕花粉敏感。」

內憂外患: 政府打壓 花農內鬥

本地花農產品的銷售網絡有限,他批評,當局多年來都未為花農設立長期批售市場,猶如壓榨本地農民的生存空間。他稱,自己早在回歸前開始爭取,曾「瞓街」請願,「我鬥爭咁多次,都是想花農有個生存的地方,在我退場之前,俾返個生存空間。」

爭取多年不果,四十載過去,他對於出墟也意興闌珊。旁人看來,在田間承受風吹雨打,奔波花墟與新田之間最為難捱,他卻道來一句:「體力的辛苦唔緊要,最慘是心理上的壓力。」

花農之間的紛爭,也讓他非常疲憊,他說:「不是怕辛苦,是厭倦鬥爭。」他遙憶「三家村」年代,「上一代會互相關心,看看大家有何困難,大家去幫,唔係大家爾虞我詐」。大小農務乃至修築道路,大家都樂於幫忙。「我們同心合力,有錢出錢。四蚊一包英泥,從出面的青山公路搬進來,這裏的樹可以做見證。」「我過和諧的生活,我不再面對。我們兩個都覺得好辛苦,直情不想踏出去,大家同是在這條街(花墟)捱幾十年,現在的臉色是咁樣。現在一個和諧溫馨問候,都好似唔知點咁。變到好冷漠,朝早打個招呼都唔想。」田邊散落好些啤酒罐,亦有不少罐子倒插在欄杆,充當反光物嚇退飛近農田的雀鳥。隨手拎着啤酒罐的信哥說自己啤酒「當水飲」,「一箱啤酒兩三日飲晒」。他說,如斯這般,是為「眾人皆醒我獨醉。」

他早就明白:「剩係靠出去花墟賣花,係唔掂」。故此,他從六年前開放信芯園,悉心佈置農莊,讓遊人前來賞花拍照。然而,往日一度成為網上熱話的劍蘭、向日葵花海不見影蹤,花車、鳥居亦被拆去,信芯園門外掛上「休園」的紙牌。

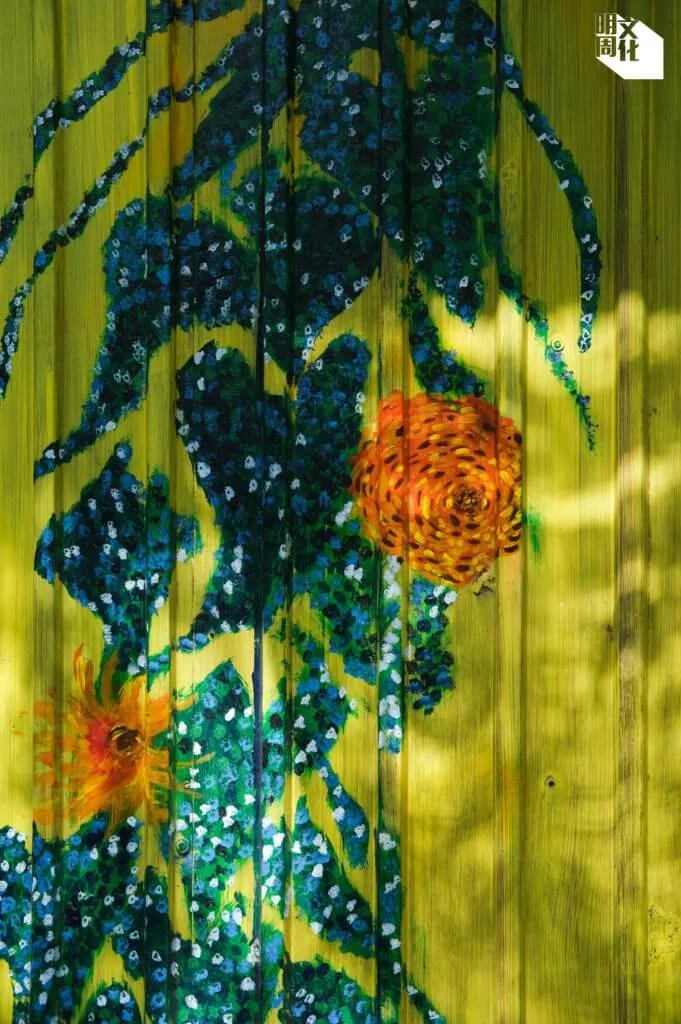

他說,去年,規劃處發信指信芯園開放農莊作觀光之用違反《城市規劃條例》,屬違例發展,暫時被迫閉園。「農民唯一生存的方法,就是搞觀光旅遊,單靠種花,賣(農曆新年)嗰幾日,根本連(劍蘭、百合)花頭成本都攞唔到。」信哥相信,務農本應是「開開心心」。開放農莊,讓他在風風雨雨中,找回當農夫的快樂。「我最滿足就是開放,搞悠閒教育,見到一家大細和諧溫馨。」雖然暫未能開放農莊,但是今季的向日葵已然逐步盛開,正在包裝鮮花的May姐說,以往也有不少弱勢社羣來訪,精神病患、兒童院小朋友、照顧者,在此都笑臉迎人,「我成日都講,多幾個這類型的農莊都好。」目前,相關的牌照申領工作正在進行。May姐已在規劃日後怎樣粉飾農莊,期望能再次看到遊人的笑臉。

信哥說,核數師問他:「蝕本點解要做?」

「咁辛苦,幾十年的心血,就這樣毀於一旦,我係好唔捨得。」即使「用自己的私己錢頂」,還是要做下去。