佐藤寬朗大學畢業後荒廢人生,時刻夢想拍紀錄片,三年前自拍,記錄由「啃老族」到自立搬出老家的過程。一齣遲來脫繭成蝶的宅男紀錄片,名為《Purely Personal Documentaries – Finding Independence at 38》,在日本電視台NHK首播,引起社會迴響。2015年獲得芝加哥國際電視電影優異獎,美國將戲名翻譯成「日本最驕傲的廢人」。

影像從不說謊,永遠忠誠地記錄我們的人生。

影片中佐藤寬朗像小孩伏在塌塌米上玩模型火車,生活靠錢罌的零錢,連一千日圓(約七十港幣)也要在門前玄關苦纏向他憤而揮拳的老媽。人到中年拾下老媽擲在地上的一千日圓紙幣,回到房間不禁對鏡頭說:「再這樣不行的!」在父親訓斥督促下,佐藤製作收入支出表,努力找工作還一百萬日圓(約七萬港幣)的債項。紀錄片以租住公寓劏房,結束宅男生涯作結。

三十分鐘的紀錄片落幕,佐藤的真實人生仍然放映。

被美國喻為「驕傲的廢人」,今日在哪裏?佐藤寬朗已搬出劏房,記者找到四十歲的主人公,略為發福的佐藤說紀錄片給他一幅鏡子,他為「宅」之名而引以自傲:「我是宅,每個人也有宅的一面,但宅又如何呢!」

問阿媽借一千日圓 一舉成名

記者到了東京,找到他做專訪。眼前的佐藤寬朗,不像趁母親出門纏大腿討一千日圓的宅中年。他臉上幸福滿溢的說,自己搬了新居,與女友展開共棲生活。他還繼續與友人編集紀錄片雜誌《neo neo》,在電視台當撰稿員。「總算有工作,足以交租,不用回老家。」佐藤束起一疊白單據,這兩年來他習慣無事便計算一個月的使費。

佐藤寬朗在名校早稻田大學讀哲學,畢業後立志當紀錄片導演,一直只能靠散工維持生計,不夠錢便問雙親借,這樣過了十四年沒有正職的人生。同學投身社會十多年,有些當上了律師,自己卻只能當家庭教師,做公路工程的人肉交通指揮員,在不同的電視台做分鏡寫稿兼職,長年入不敷支。

掛在口邊的紀綠片夢,他在朋友身上實踐。 最初找到一名好友拍攝他的私生活,主題像他的人生一樣:毫無頭緒。好友中途拒絕拍攝, 他又窩在家中,晃眼間走到三十八歲的人生。佐藤依然垂頭皺眉,像《多啦A夢》裏的大雄,他只能找家人幫助。臨近四十歲,再不走出大門,啃老直至雙親到天國,很快就會墮入「絕緣」(無親無友)的黑洞。

2014 年春天,佐藤寬朗在 NHK 當散工。一次「度橋」會議,前輩無情的奚落,將他從失業的懸崖邊救回來。

廢人最有趣 自己是最佳題材

你這個人當不了導演的,你根本不想幹。」前輩毫不留情當面指責佐藤。幸好監製問下一季拍哪個「有趣」的題目,轉移視線。

「哪個有趣?佐藤最有趣,你看他有多廢,沒有錢只顧寫那本沒人買的雜誌。」電視台陷「題材荒」之際,監製拍板選擇佐藤做下一季度的紀錄片主題,大題是「日本實況」,佐藤提出的主題是「自立」。

人生從未如此主題鮮明,佐藤誠惶誠恐回家詢問雙親意見。他打算在家中放置多部錄像機,全天候拍攝,父母出奇地爽快答應。佐藤說,七十歲的老父剛被公司提早退休,開始擔心生活,也擔心兒子的將來。「父母在想,不讓兒子拍,他可能一輩子是這樣宅下去。」

跨出自立的第一步,是他在額上緊縛一部微形攝錄機,全方位記錄宅男在家的醜態。每次向老媽討錢的畫面,既真實又叫人心酸。佐藤說,老媽看影片後才如夢初醒,家事被全程記錄。「我跟她說:『不是早跟妳說,放了攝錄機嗎?』明顯媽媽是沒有意識到。」

手臂上的傷痕是一種人生烙印

「始終是收了NHK的錢,不有趣便沒有人看吧,但我確實沒有捏造的。當時銀行戶口長期零儲蓄,剛好雜誌《neo neo》開編輯會, 去東京僅足夠來回的車錢,一杯咖啡的餘錢也沒有。連一千日圓也沒有,這種生活沒有試過嗎?」

記者沒有說安慰說話,只是點了頭。年輕時誰沒有試過「廢」,只是其他許多人沒有如實記錄下來。

「不害羞嗎?」 記者問。

佐藤瞧了記者一眼,說:「如果說羞恥,我前半生也是羞恥的。做自己喜歡的事,拍出來後我感覺變強了。我知道只要當上導演,便可以獨立了。」他的前臂,有着交錯的刀片傷疤,當中有深有淺,反映着他人生的狀態。

「廢人」也是個體 不是社會縮影

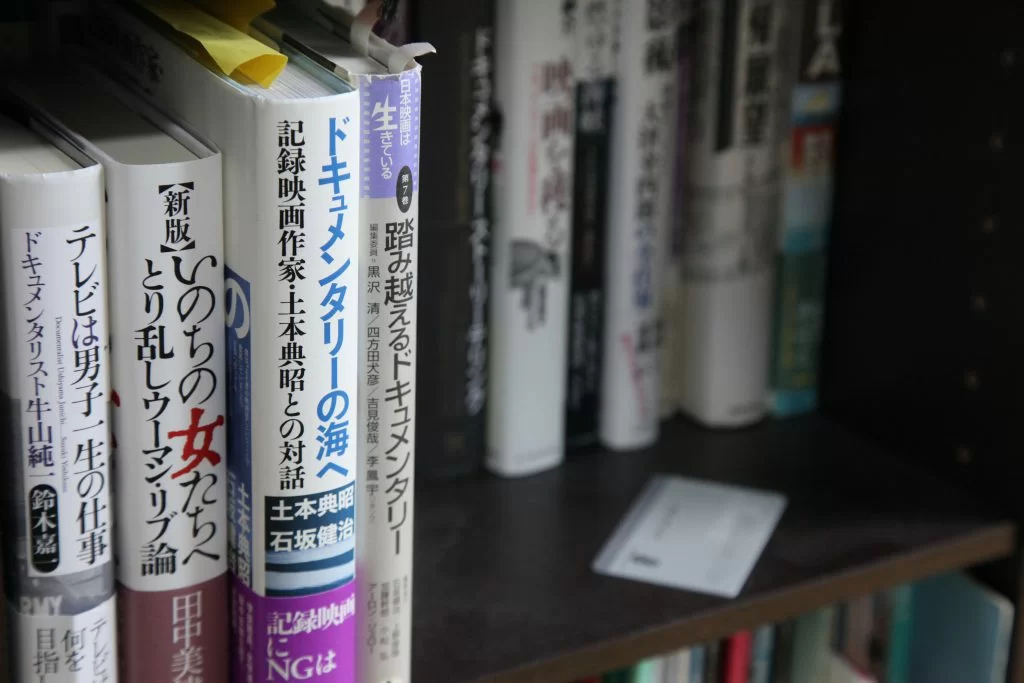

佐藤的自拍片引起台灣的關注,兩年前曾在台灣放映,將紀錄片改名為《魯蛇自拍秀》。佐藤到訪台灣小型戲院,放映前主持人在觀眾前介紹佐藤,會後沒有一間媒體訪問他,台灣報道說他是「日本青年縮影」。佐藤回國後,努力在社會掙扎求存,他如常安份撰寫紀錄片評論文,電視台助導的電話小心翼翼的回覆,閒時伏在塌塌米上翻看偶像名導原一男的書本,研究如何拍一齣好的紀錄片。

找不到正職困擾佐藤十多年,他說三十多歲後已經沒有動力找正職;自拍出第一齣作品,解開多年的鬱結。「在日本打一份工太早辭職,是就職的污點。被人解僱,很難另覓工作。職場的人際關係讓人疲累,很多人想逃避,不找正職,也不想走出自己的家。」佐藤強調自己「做兼職從沒有被人解僱」,在職場高壓氛圍下,連做兼職,也不想出現「被人解僱」的污點。

「宅」是一種對人生的鍾愛

日本媒體形容這十多年是「就職冰河時期」,非正規的勞動人口由1989年的八百萬人,升至2014年的一千九百萬人。社會出現大量「中年フリーター」(中年Part-time worker),由年輕人蔓延至四十歲。這批人即使有工作,也要面對「在職貧窮」,到年老,更要擔心「老後破產」。很多人胼手胝足只為生存,是今天日本的寫照。

紀錄片沒有為佐藤帶來名利,但總算電視台「每一季也有工作的通告」,但仍然未能做到有「契約」的兼職,好在也沒有再遭前輩嘲諷「不能當導演」。偶然在Twitter的賬戶,見到海外傳來的祝福:「你要加油啊,不要再宅下去」,那感覺,十分窩心。「日本社會經常說『宅』,我是宅,其實人誰不宅,我想,『宅』就是一生有所鍾愛。」

佐藤帶記者到人生第一次自立的公寓劏房,一個自出自入的窮人之所。「很難聞,是吧?」佐藤打開面積不足十呎的廁所笑說。在臭氣熏天的劏房,佐藤重生找到自立的驕傲, 他的紀錄片還未完場。

繁星中的佐藤寬朗

記者在Twitter找到佐藤,他電郵回覆答允受訪,但還是嘮叨地說,不要將他與日本社會劃了等號。記者到他府上途中,電話仍在閃屏:「真的要訪問我嗎?」直至今日,他仍不相信他是採訪對象,不相信報道會刊出,好像怕這是日本的整蠱節目,畢竟,當諧星不是他的夢想。

佐藤不相信會受到關注,是因為日本的導演與寫真家太多,他只是一顆在影像找答案的銀河繁星。我只想說, 佐藤寬朗拍的片除了有話題,確是拍得不錯,他絕對是一顆出眾的繁星。