5月伊始,一場以中國藝術為號召的展覽,在遠離中國的紐約古根漢美術館拉開了序幕。何謂中國?何謂中國藝術?誰才是中國藝術家?展覽不會給你答案,「這是個不可能的任務。」策展人明言,「我們沒有任何的責任和義務去反映中國,因為我們都是個體。」

「何鴻毅家族基金中國藝術計劃」和古根漢美術館合作的第三部曲終於登場,繼續由策展顧問侯瀚如和副策展人翁笑雨共同策劃,如果說上一回展覽《故事新編》還在意圖讓美國觀眾理解中國的多元性的話,那麼今年的《單手拍掌》已不欲再解說中國藝術,而是強調藝術家作為一個個體的獨特性。五位委任藝術家曹斐、段建宇、林一林、黃炳和楊嘉輝身處變化激烈的國度和時代中,他們都用自己的角度去觀看、理解和表達眼前的世界。

獨手拍之音 又何若?

「拍掌」的定義是雙手合拍,單手拍掌本質上就有邏輯矛盾。「這個展覽之所以叫《單手拍掌》,因為我覺得藝術應該有其獨特的生存方式,無論未來怎麼變化也好,藝術都一定是提供另類的答案,不合邏輯就是其邏輯。藝術永遠都是反對派的聲音。」侯瀚如解釋策展概念。

單手拍掌最初源於唐朝(618–907)的一個禪宗公案:「吾人知悉二掌相擊之聲,然則獨手拍之音又何若?」這是本來就是一個沒有答案的問題,而藝術就是不斷探索未知。然而經過千百年的流傳,從東方到西方再回來,其意義在各種語境下被反覆引用、誤解和挪用,而當時勾起侯瀚如印象的,則是林子祥1993年推出的同名單曲和專輯,令他反思當代藝術和流行文化的交匯點,「置身消費主義文化盛行的時代,你無從躲避,但你要用單手拍掌的方式應對,即是用獨立的精神去介入社會。」

他的拍檔、副策展人翁笑雨看了很多場藝博會、雙年展等大型展覽之後,亦留意到藝術家同質化的問題,「無論是來自東京、里約熱內盧、莫斯科還是北京的年輕藝術家,他們很多作品的在外形、美學等方面都是一樣的;在全球化之下,同質化愈來愈嚴重。我認為這種所謂的普世精神,根本不是普世,而是被一個更強大的權力如主流文化蠶食而已。」

藝術家眼中 另一種中國未來

在全球化的洪流下,中國的藝術家一直處於曖昧而矛盾的位買,他們被框在「中國」的集體形象中,卻又意圖撇除這種定義和標籤。「其實哪有中國藝術這回事呢?」侯瀚如反問。「但這確實是一個中國藝術項目,定下了中國當代藝術家的框架。中國包括香港,是世界上轉變得最大、最激烈的地方,以中國規模之大,所經歷的變化也暗示了全世界共同面對的問題。」

經常中美兩邊跑的翁笑雨指出,兩地對於中國未來的官方或主流論述各走極端,「美國的新聞常說中國是一種可怕的rising power,不斷把中國妖魔化;而在中國就是『明天會更好』,但這種『更好』卻總是和經濟、技術掛鈎。」單手拍掌同時意指未曾發生的聲音,他們希望從藝術家身上,看見更不同的未來想像。

為什麼是他們五人?「因為他們很奇怪啊!」翁笑雨滿意地說。

林一林:異域的單子

現年五十四歲的林一林是五人中年紀最長的,他在家鄉廣州目睹了最明顯的社會、科技的變遷。他憶述自己「細蚊仔」的時候,接受的教育是共產主義和理想主義,他也抱着一腔熱血考入廣州美院,卻剛好碰上了改革開放,「見到人人趕住發達、下海,我們簡直嚇傻了,不知應該繼續創作,抑或去開公司。」但他還是選擇以行為藝術的方式,身體力行去回應九十年代的經濟高速增長。「誰曾料想到千禧年之後,中國藝術市場變得熾熱,藝術家變得愈來愈吃香呢?」

林一林在2001年移居紐約,稍微抽離中國藝術圈,讓自己置身更廣大的場域內創作,是次創作也是來自他在異鄉的生活體會。受十七世紀《單子論》啟發,他把自己視為一顆單子,此書認為世界就是無數獨立的單子組成。而他的情感投射對象,則是獨自在NBA闖出名堂的林書豪。「我想在古根漢這個地標式藝術機構裏,利用其建築特色再做一個行為藝術,並把籃球帶進來。」

林一林的作品《單子》由三個1/3單子的短片組成,首先是一架無人機在美術館天花板拋下一個籃球,籃球在空盪的建築物裏反彈,發出迴響。下一條片段中,他把林書豪打籃球的過程轉化成VR,不過他想觀眾體會的,卻是籃球從地面被林書豪拿起,然後被投向籃網的第一身視角,籃球從靜止到躍動再到停止,不過數秒之間。最後的1/3單子,是他本人躺在首個籃球的落地處,沿着美術館的螺旋式坡道從地下往上滾動,直到他當初拋下籃球的美術館頂層。

黃炳:沒有上鎖的日記

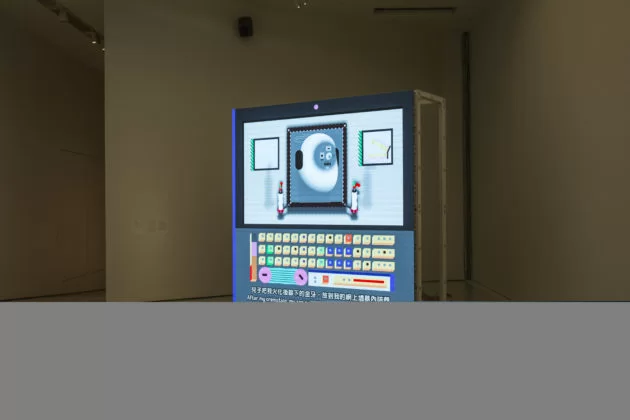

林一林親歷國內重大的社會變遷,而來自香港的黃炳,卻選擇以最貼身的題材來創作,那就是既遠且近的年老和面對死亡的恐慌。純白色的展館裏竪立了一幅大型正方形LED動畫,數百個發條金牙公仔撒在地上。片長十八分鐘的動畫《親,需要服務嗎?》(Dear, can I give you a hand? ),一如以往的作品,都是來自黃炳在日常生活中的觀察。

「有天在街上見到一個阿伯扔了袋垃圾,我很好奇裏面裝了什麼,結果看到一堆保存良好的鹹帶,回頭看見他垂頭喪氣離開的背影。」VHS錄影帶早已被淘汰,可是這位阿伯悉心珍藏多年卻突然放手,令他想起許多基層長者也是猛然被推向城市邊緣化。「另一個觸發點是外婆的離世,她生前我成日去老人院探望她,那時我就覺得老人院不是人住的地方,而是成班老人家等死。」

他還留意到公園裏很多無所事事呆坐半天的老人家,總之就是晚景淒涼。「如果我是他,我會自殺」、「唔想活太長,都唔知做咩」、「陰公,我老咗都係咁。」聽似玩世不恭的語氣,背後是藝術家內心深處的同理心和憐憫,「站在老人家的角度看現在,不就是看到我們的未來嗎?」

「冇咩所謂」和「唔識」是黃炳在訪談中提及最多的字眼,這份坦誠也是他可貴的特質。他做動畫一直都是單純地為了釋放生活壓力,「最重要是我做完動畫後是開心、舒暢的就夠了。」至於觀眾的反應、策展人如何解讀,他其實都不太在意;對他而言,動畫就是一本沒有上鎖日記,「你(觀眾)睇嗰陣無理由去質疑本日記吧!」不過就現場所見,他的動畫吸引了不少人駐足觀看,常逗得觀眾忍俊不禁,可謂無心插柳柳成蔭。

另一方面,黃炳的創作從自說自話到涉足當代藝術不過兩、三年時間,至今還是門外漢,他也無意掩飾自己對藝術知識的匱乏,甚至坦言自己參展前連Guggenheim也未曾聽過。因為無知,所以沒有創作包袱,他才可以最大限度地忠於自己。「他的作品看似毫無章法,實質有了自己一套的章法。」侯瀚如從黃炳身上得到久違了的新鮮感。黃炳沒有太多理會和理解是次展覽的主題,卻認為自己一直在單手拍掌的狀態,苦笑說自己心裏其實十分渴望有同事和他分擔壓力,以往試過請人幫手,可惜效果不好,畢竟他極其個人的創作世界,是別人難以進入的。

段建宇:月下眾生相

在黃炳作品的對面,是段建宇的油畫作品,畫中同樣呈現了社會底層的生活面貌。「她的油畫看起來像不會畫畫的人畫的,但不會畫畫的人,其實畫不了這樣的作品,明顯看到她接受學院訓練,又跳出學院的規範。」侯瀚如形容。

段建宇1995年畢業於廣州美院油畫系,她慶幸自己當初遇上的大學老師,剛好有幾個不甘心循規蹈矩的。「我比較反對學院派,因為國內的學院派整體而言都不屬於真正的現實主義,中國的現實主義終會變成畫一些花鳥、肖像、水果、靜物等,純粹是為了好看而已。」

過渡中的獸性

這二十年來,她都一直以油畫為創作和研究對象,如她所言,油畫不如其他媒介那麼具當代性,也無法和觀眾互動,「但它能夠存活下來,說明其吸引力;社會也需要些不是馬上有效果的東西。」從家鄉河南到廣州,她特別留意城市和農村的差別,「人性的變化,農民在城市的際遇,這些都是我關注的。我想藉油畫打開新的維度,體現另一個更有意思的空間,而非局限於現實主義之中,也不會作即時的道德批判。

「《春江花月夜》的意境從唐詩而來,月亮還是古代的月亮,但人類已變了很多很多。」在她作品中可以見到許多被邊緣化的弱勢族羣,包括在街頭流浪的乞丐和賣藝人,還有自製滑板的殘疾人,他們明明是有血有肉的個體,在現實社會卻又如鬼影般存在。畫中人與動物並存,兩者界顯得模糊,展示了共同的原始性和獸性。

「人類的科技發展,到底是不是一種單手拍掌呢。或者說,整個地球都在單手拍掌,宇宙中沒有另一星球跟它和應。人類最終要走到哪裏?我們是誰?從哪裏來?該往哪裏去?我的畫作也帶着這些疑問。」

後現代社會的 孤獨派對

離開異想天開的世界,曹斐帶觀眾進入工廠,漆黑的空間裏貼上「11.11 人机携手 共创奇迹」的標語,名為《Asia One》的多媒體裝置,呈現了幾乎在無人狀態下的自動化工廠。這不是曹斐第一次以工廠為拍攝主題,早在2006年的成名作《誰的烏托邦》中,她便拍下了佛山一間燈泡廠工人的充滿樂觀的未來願景。這次她把鏡頭對準物流業。

曹斐:與機械人依存

「我對於社會轉變造成的新的生活形態比較感興趣」,在曹斐的印象中,以前只有國家郵政,九十年代後期才開始有速遞,二千年後更迅速普及,到了現在,她和其他人一樣,生活都離不開速遞。「就算你返鄉下耕田,你也要靠網店把農產品賣出去。」人們的生活方式再也回不到從前。

曹斐的創作一直建基於她的真實觀察和體會,「我會親身感受社會的變化,例如要理解中產生活品質,我便去參加瑜伽班、下班去美甲等等,成為他們的一分子。」她的作品許多都和技術轉變有關,「不試新科技,你便不知道以後的走向,亦不會明白它如何改變人。」她認為自己不能隔岸觀火,需要真實世界來作參考和根據。

新作《Asia One》主要由兩部影片組成,一是雙十一時物流倉的「盛況」,這一個由網購平台創造的節慶,期間全國上下投入購物狂歡,同時把物流推到極限。「我無意拍他們在雙十一時有多辛苦,這是眾所皆知的。人們以為物流就是delivery(速遞),其實還涉及龐大的倉務系統配合,還有一萬五千個白領員工。」

曹斐用鏡頭捕捉了觀眾容易被觀察忽略的實際運作情況。另一條影片,在江蘇昆山的世界首個全自動無人配送中心內拍攝,以未來2021年為時間線的愛情故事,在封閉的工作環境裏,只有一男一女和一機械人互相依存,「無人化的程度再高也好,人類還是需要感情,渴望愛與被愛,渴望靠近。」曹斐相信。

楊嘉輝:真亦假時假亦真

離開曹斐佈置的《Asia One》灰暗空間,一牆之隔,音樂藝術家楊嘉輝(Samson Young)帶觀眾進入愛麗絲夢遊仙境般的花花世界。白彩色牆上刷上了糖果色的油漆,巨大的樂器部件彷彿從另一個維度穿牆而來,被眼花撩亂的視覺元素擾亂了感官,這時才聽到雜亂的音樂,從地上的插花音響裝置中傳來。

接受專業音樂訓練出身的Samson,以精密的計算開展這一項創作。當策展團隊找上他時,他正在蘇格蘭愛丁堡大學進行「不可能的音樂」研究,實驗品是現實世界不存在,而人類也無法吹奏的小號,利用長遠20呎的小號,團隊透過電腦計算其演奏的聲音,再由Samson譜成軍隊裏的表示命令和事件的號軍號(signal calls),「我的作品裏鬼祟地滲入了未來元素,其中部分signal calls是我虛構出來,現實沒有的。」以諷剌人類對禮制儀式和真實的癡迷。

這些計算以嚴謹的科學精神完成,接下來的工作,Samson卻形容不知道自己正在做什麼,憑直覺設計展覽。「展前三星期,我才想到要呈現absurdity(荒謬),當下我知道一定要用花,並且一定要帶香港的絲花去。」但為什麼是絲花?絲花有什麼意涵?Samson卻說要後來沉澱才知道;因為對他而言,創作一直在未完成、未確定的狀態,等待未來的自己反思回望。例如展覽開幕後,Samson留意到許多觀眾都會觸摸花朵以辨別真假,認為這個現象很有趣,「即使人們明知是假花,仍還是要去摸一摸,可見人的感官不容被騙,感情上還是會被騙。」他認為這反映出人類往往對眼前所見持更批判的態度,對聲音的防避比較放鬆,習慣相信聲音。

(部分圖片由Solomon R. Guggenheim Museum提供)

《單手拍掌One Hand Clapping》

日期:即日至10月21日(周四閉館)

地點: Solomon R. Guggenheim Museum (1071 5th Ave, New York, NY 10128 )

票價:USD$25

查詢:guggenheim.org