在香港紀實攝影的作品中,郭浩忠(Billy H.C. Kwok)走一條不一樣的影像追尋的道路,從傳統的新聞紀實方式,轉到嘗試結合檔案的實踐和展陳,組織圖片故事,為求一針見血地把事實呈現眼前。

他指有時拍照未必出於即時用途,也非看到甚麼就拍,跟收集物件一樣,都是希望被攝對象反映一些意識。例如他在台灣四處拍攝蔣介石銅像,為了談白色恐怖的歷史;近年他在香港收集多款口罩、九七回歸相關的玩具及刊物,還有一連串圍繞本地失蹤個案庾文翰的物品⋯⋯這種種檔案,又說出怎樣的香港故事?

「我所有東西都是基於事實而去講。因為相信事實的力量。有很多東西在我們身邊發生,原來是這麼荒謬。」郭浩忠說。

⚡ 文章目錄

檔案作為紀實的方式

郭浩忠一四年便以自由工作者形式做新聞攝影,他自言幸運,有不少拍攝圖片故事的機會,但對他來說,新聞媒體的操作並不足以表達他更多想法,於是開始構思個人的紀實攝影項目,而他有感攝影本身有不少限制,很多情況不能夠單憑一張圖片就足夠,以致他必須運用其他方式——一種檔案的語言——來說故事。

檔案藝術(Archival Art)作為當代藝術實踐愈見重要趨勢,創建藝術資料庫,透過調查、儲存整理和分類進行創作或策展,重構或再詮釋檔案。郭浩忠首次收集物件的起點,是探討台灣白色恐怖的《Last Letter》專題。那時他在台灣做駐地攝影記者,其中他花幾年時間到處「收集」蔣介石銅像、遺書。準確來說,是用相機拍攝下來的收集方式。他笑言,因為銅像太大嚿。「我影相都是影到好像catalogue般,即每一個銅像都是用一個物件的方式拍攝,不是它本身作為一個地景、城市建設的方式。收集,然後去分析。因為銅像本身有很多意義,包括政治意義,還有很多經濟意義。」

他對物件的著迷,源於它盛載的意識形態。「因為是人類的產物,特別是政治物件的話,它是有很多意識形態在裏面,大家是否解讀得到,或者大家怎麼解讀?這是我在台灣拍攝銅像其中一個針對的地方。因為銅像就是一個盛載意識形態的物件,它可以放在學校,放在迴旋處,你未必循政治意識形態方向去想,可能覺得它是一個建設。」

從收集到編織脈絡,在此之前,郭浩忠會做很多層資料搜集研究。「如果我想描述一件事,我盡可能用我的方法去精準地描述。腦裏面有很多概念,要找很多不同資料,可能跟這個新聞角色沒有關係,純粹是鞏固自己的概念是否正確。」於是他以反覆提問的形式來鞏固主題思想,「例如收集銅像,最簡單,別人會問為甚麼你要做銅像?為甚麼一個香港人要做銅像?為甚麼是蔣介石銅像,而不是孫中山銅像?所有東西對自己來講都可以有個答案,而其實對觀眾來講是不需要知道,只是看作品就可以了。但是你知道這些答案的話,作為創作者,做的東西會更加扎實。我經常幻想別人質問我很多問題,然後做很多研究嘗試解答,在這個過程慢慢釐清到,應該怎樣抽絲剝繭,才講到比較一針見血的問題。」

檔案可謂是過去的具體存在。郭浩忠指,自己創作定位一直以紀實作為基礎。「所有東西都是基於事實而去講。因為相信事實的力量,第二,因為有很多東西在我們身邊發生,原來是這麼荒謬,我覺得好正。那個荒謬,未必是我想直接去講,我想做的是,我呈現一個事實給你看,而你看到可能你會有其他的想法。」

在二〇一九年後,他選擇把這個檔案的實踐帶回來,嘗試應用在這片經歷急劇變化的土地。

怎樣表達真實與荒謬?

從台灣回到香港,時常到處蹓躂的郭浩忠感覺這裏轉變得很快。「我見到一些東西,好像跟我過去這麼多年都很不同。那個好奇對我來說也是一個感覺,好似唔係好『香港』。我有時會形容自己在找一些bug,可能是政治上,可能是民生、文化上的,未必是不好,有時是很搞笑。」

郭浩忠坦言,攝影的真實性本身很曖昧。「攝影是否真實,就是一件事。之前提到那點荒謬,其實我有很多相片,都是刻意拍得很荒謬。假設你相機的影像全部都是真實拍攝,但是你身處北韓,面前那件事是戲來的,那怎樣思考這件事是不是真實呢?怎樣去理解?我的興趣就在這裏,在很真實的情況之下,呈現一些很假的東西,會是甚麼情況?而那又不能反駁,是因為它是真實發生,吹佢唔脹,我覺得就是香港很有趣的地方。」他表示,其實自己都在嘗試挑戰一下香港的紀實攝影能接受到甚麼程度。

他開始策劃關於香港的專題,其中一部分是包括香港的一九九七年。「最近經常說移民潮,而九七年大家都說是一波移民潮。但我很懷疑究竟這是不是一個『潮』?因為香港人就是流動性很高,經常來來去去。究竟去到幾大才是『潮』?」於是,他循着這些想法,開始找尋一九九七年相關的物件,像一些能證明是移民潮流的產物,或者反映當時社會狀況的物件。他尤其喜歡儲玩具,而他的確收集到不少為了慶祝九七回歸的特別版,例如蝙蝠俠、芭比,還有《大富翁》。

當然,相比銅像,這些玩具物品就能實實在在地收藏在家中,郭浩忠笑言家人有時都抱怨他儲起一堆又一堆雜物。其中他時常取出來玩的一副桌遊,名叫《Trial 1997》。他一貫趣味盎然地介紹其遊戲規則:「你(玩家)可以選擇移民或者留在香港, 跟《大富翁》一樣,怎樣勝出遊戲?就是有最多錢。作為一個移民,怎樣贏到最多錢呢?就是炒香港的地皮。如果你選擇留在香港,就是要壟斷,都是炒地。所以香港那時候已經有這樣的意識形態,其實是有一個根。」

四處搜刮收藏,因為他也想以自己的方式創建香港的檔案,擁有並自由展示。「困難是不確定性。一來那些東西未必有價值,令到有人收藏完之後會賣給你,又可能對某些人來講很有價值。那麼,怎樣找到這東西,就很有趣了。過程就是尋尋覓覓,都和攝影不同,只不過我最後都影返物品。那個未知是痛苦,但是有趣的是當找得到那物件,你的訊息就可以傳遞出去,那是要相當一針見血的。」

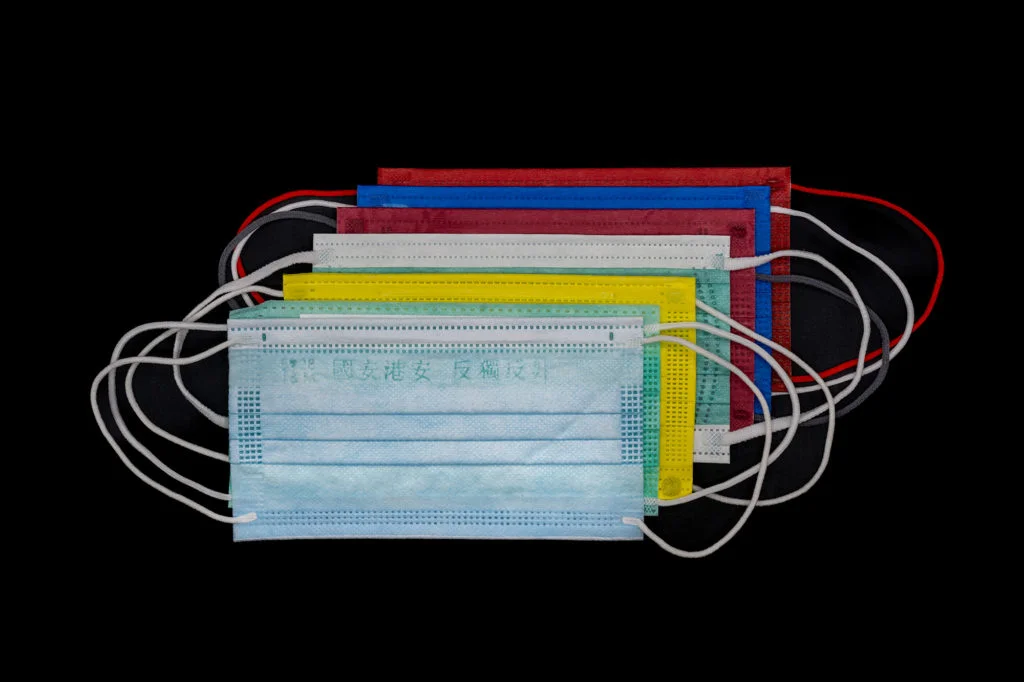

郭浩忠對身邊事物觀察入微,別人眼中平凡無聊的東西,他都統統記入腦,例如某次經過見到的店舖通告、飲品公司新廣告口號等,閒聊間信手拈來。幾年疫症期間,香港人個個戴口罩,他覺得連口罩都很有趣,於是又收集起來。「有口罩寫上國安法,『港安國安 反獨反奸』這樣。整件事很好玩。那段時間我儲了很多口罩,大部分都是有政治成分,譬如早期全部黃色,有些打上標語,又有些是紀律部隊的,綠色、藍色口罩,或者國旗口罩。我就從口罩裏面看看大家在戴口罩遮掩着臉又很想表達自己政治取態的情況,就是這樣把所有東西堆在臉上,哈哈!」

言談間總聽到他反覆說,呢個「有趣」,嗰個「好玩」,和普遍壓抑的社會氣候形成鮮明對比。「最緊要係好玩吖嘛!」他續說:「唔開心就一定有。只不過因為我的興趣本身是看一些很微小的事物。大環境當然係『西』,係仆街,但如果在小事物上見到一些有趣的東西,其實那就是人性。而人性有時候可以和政治很脫離。譬如一個人在政治上受苦,但是同時你見到他有些小東西,是很人性化,我就想把它提出來。」

以檔案的方式做紀實,是否不太受攝影對在場的限制?郭浩忠表示,挖掘檔案的階段基本上可以跟特定時間空間脫離,像去圖書館、檔案庫不斷找,「但是找完之後呢?其實歸根究柢是想說一些東西,而那些是要說現狀的話,就很需要個人在那個位置。譬如我現在找尋一百年前的香港,而我的故事是講一百年前的香港,其實我可以留在家裏做。但是如果那些東西我發現到跟現在香港有關,反映到香港現狀,那我必須要在這個位置感受到原來香港有些東西是奇奇怪怪的。 如果講攝影的話,可能此時此地很重要,或者對於記者來講我們經常說『第一現場』,這件事在archive上面未必是最重要,但有時人的元素很重要,如果archive加上訪問,它的力量是大很多。」

用圖片去描述圖片

近來郭浩忠整理的檔案,是一個大部分香港人都熟悉的名字——庾文翰。

庾文翰是一宗二〇〇〇年失蹤人口檔案的事主,他在羅湖邊境失蹤,至今仍然下落未明。郭浩忠說,這事件除了是他多年印象深刻的新聞,也令他思考何謂邊界。「我想知道一個人的兒子在邊界失蹤究竟是怎樣。我們經常講『邊界』,有一段時間流行叫攝影記者出去,影個邊界睇吓,或者是『一國兩制』的邊界。如果一個人在邊界失蹤,是不是都算一個邊界的故事呢?我們講身份,未必是經常講九七後的身份認同,那他(庾文翰)的身份是甚麼呢?作為小朋友,又是智障人士,而他又不見了,那個身份是甚麼呢?」

因此,他聯絡到「庾媽」庾黎慧玲,多次見面探訪,每次都是一個階段,逐步發現數量驚人的尋人物件,以及背後難以言喻的千絲萬縷。

郭浩忠第一次見庾媽的時候,知道對方造了一副尋人啤牌:啤牌上印有庾文翰的樣子,借娛樂用途,接觸到更多曝光機會。後來他再問對方關於兒子的事,發現庾媽多年來在深圳街頭尋人時,會用寶麗來拍攝遇見的每一位流浪者和身障兒童,又收過無數陌生者來信宣稱有庾文翰的消息,其實全是騙案。郭浩忠說,每次見面的階段、進展空間也很小,但他有表明攝影記者的身份,每次都帶相機,希望拍照紀錄。

「大家會討論圖片和文字描述的比重是怎樣,其實很多時候我們忽略了,究竟用文字去描述文字,或者用圖片去描述圖片的情況,是很少的。我要怎樣令到caption是以圖片的方式表達?」郭浩忠曾在一次展覽中,把大量拍攝無家者的寶麗來相片,按照庾媽在深圳搜索的路線地點,一一釘在地圖上。「我呈現一個事實,沒有證據推論它就是人口販賣,但為甚麼會有這樣的古怪情況呢?就交給你(觀眾)去思考。」他舉例,可以是想到人口販賣、貧窮問題,同時也可以看出母愛和堅毅。

面對一大堆相片、啤牌、信件等物品,郭浩忠解釋,要在不同物件找到共通性和對比性。「看到一個影像,代表媽媽找兒子的行為。其實不單止是這樣,甚至乎可以看到這麼多故事,而這些是甚至乎二十幾年來關於庾文翰的報紙,都是無從得知的。但是背後原來有這些東西,需要被發揮的。」

然而,物件並非僅僅死物。愛開玩笑的郭浩忠,在處理這些「材料」也有過不少心理壓力:一來小心謹慎觸摸翻揭,以免破損;二來,因為距離太近。

談論攝影的距離,最常被引用的一句話,出於傳奇戰地攝影記者羅伯特·卡帕(Robert Capa):「假如你的相片不夠好,因為你不夠近。」距離在於物理空間,也在於關係和情緒。郭浩忠閱讀並處理大量庾媽收藏的信件,他提到一些癡線的情況:「因為每張相片都要看,裏面一係焦頭爛額,一係冇手冇腳。我返屋企得閒就翻開嚟,睇幾百張。而且庾媽有很多信,一打開封信就感覺有人要『昆』你,設局扮你個仔。有時有些驚喜,譬如我試過,封信打開有一撮頭髮,係咪有啲恐怖?」他說,始終有一點心理負擔,而且當中的真實程度亦使他啞口無言。「有一封信是一名爸爸說生活艱難,有兩個兒子,不如賣一個給你。就會覺得人口販賣這件事好像很近,原來你想買一個人就是這樣。這需要有一點心理建設去接受。」而他一直以來所讀到的數量,只不過佔所有來信中,僅僅兩成。

時間的意義

時間是攝影的重要元素。和郭浩忠訪談,有兩次提及時間的話題,說時平淡,卻留下深刻印象,如一撮光。

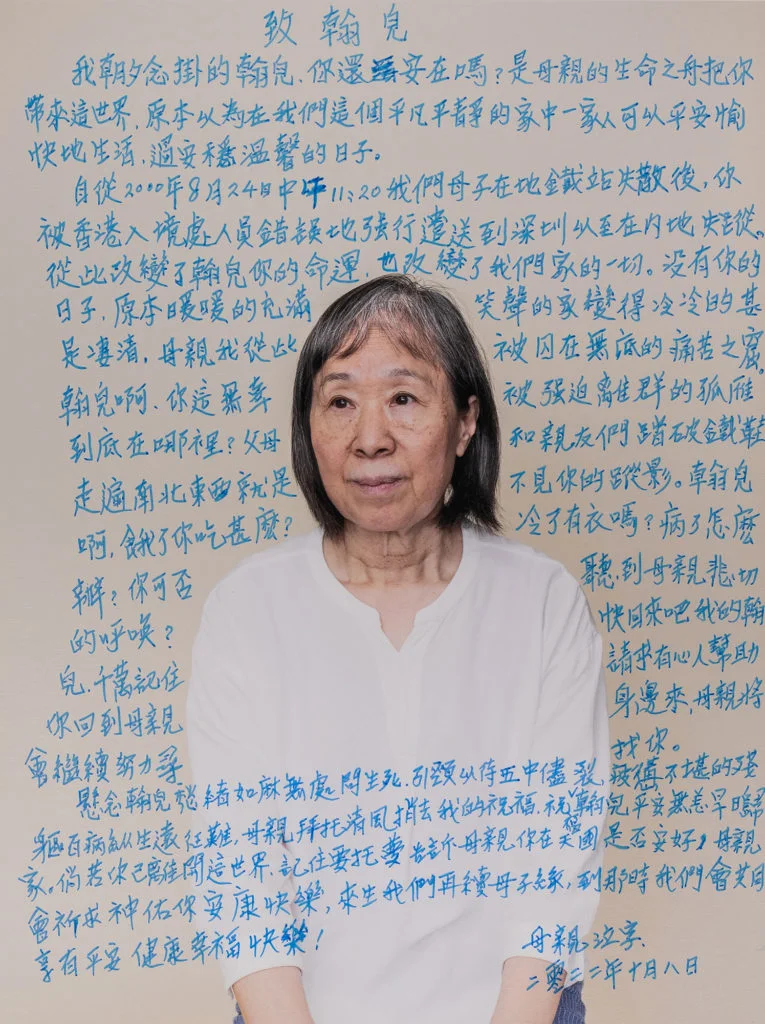

一次是他提及一張為庾媽拍攝的人像相,相中的她正合上眼。他形容是很重要、很有意義的一張。「我相機經常跟身,是讓她(庾媽)習慣,比較接受到,看到我就等於看到相機。有一次她跟我說,可不可以幫我影一張相。」

在此前的見面過程,他們時而聊天,時而安靜,有次他問對方:「你覺得時間是甚麼?」之所以提出這個問題,因為他看到在一張二◯◯◯年尋人街招上,庾文翰的樣子被人畫上長頭髮。「庾媽說是警察幫她畫的。因為他(警察)覺得過了三年,庾文翰應該長頭髮了,認相要認個新的版本。那就有趣了,這是我們一般對時間的理解,但是庾文翰智力只有小孩程度,他理解時間是不是這樣? 」那時庾媽沒有回覆,直至下次見面,就是提出拍照的那天。

「那天我也覺得她(庾媽)奇怪,她用了黑色染髮筆臨時畫黑了頭髮,塗了唇膏,樣子看上去年輕一點。她說,想過關於時間的問題,反過來的話,可能文翰真的認不到現在的我,如果文翰記得的是二十三年前分散時的我,那就是現在這樣的樣子。」接着,郭浩忠設好布景,影相,庾媽說想影一張閉上眼的相片,「因為攝影對她來說是開心的,而她說合眼就最開心了,因為每晚一合眼,就夢見自己的兒子。」

至於另一次對時間的輕描淡寫,是談起一些無法發表的作品,如同訪問文字的留白,何嘗不是相似的失落。「有些東西儲到回來,不知道怎樣發表。至於冇嘢發生,其實庾文翰這個項目就是沒事發生裏面找一些東西來講。我覺得,那種失落是有的,但是同時呢,我認為它是一個階段。我依家影嘅一啲嘢,咪等機會囉。」