(編按:台灣出版人顏擇雅在出版上獨具慧眼,一人成立雅言文化,發行《世界是平的》、《正義:一場思辨之旅》和《西方憑什麼》等暢銷書,屢屢激起華文文化中不同議題的討論。對於張愛玲,她一樣讀得獨特,總是總讀出書中曖曖的光。在張愛玲一百生辰的日子,她為讀者再度翻開永恆之作,細細分析張愛玲作品中的符號和密碼,張愛玲的智慧和目光原來至今仍然清透如炬。此為上下集之下集。)

問:張愛玲為什麼始終沒有把香港當家?

答:張愛玲不以香港為家,最重要原因是她不需要家,只需要個棲身之所。

家不只是房產與家具,還有對土地的感情。一九六三年〈重訪邊城〉英文版寫了她許多親戚之所以陷在大陸,就是固守祖傳土地(hang on to land),這段中文版刪掉了。

後來長居美國,也絕對不是對那片土地有感情。根據她給於梨華的信,原因如下:「我需要的如privacy,獨門獨戶,買東西方便,沒有傭人,在這裏生活極簡單的人都可以有,港台都很難……」但這應該是久住以後的心得,去之前是不知道的,去之前,也看不出她有像洛貞那樣「不過想走得越遠越好」—這句話我們應該把它放在小說主旨來看,把它當一把鑰匙,去探究當時的中共為何給洛貞造成巨大的心理陰影。

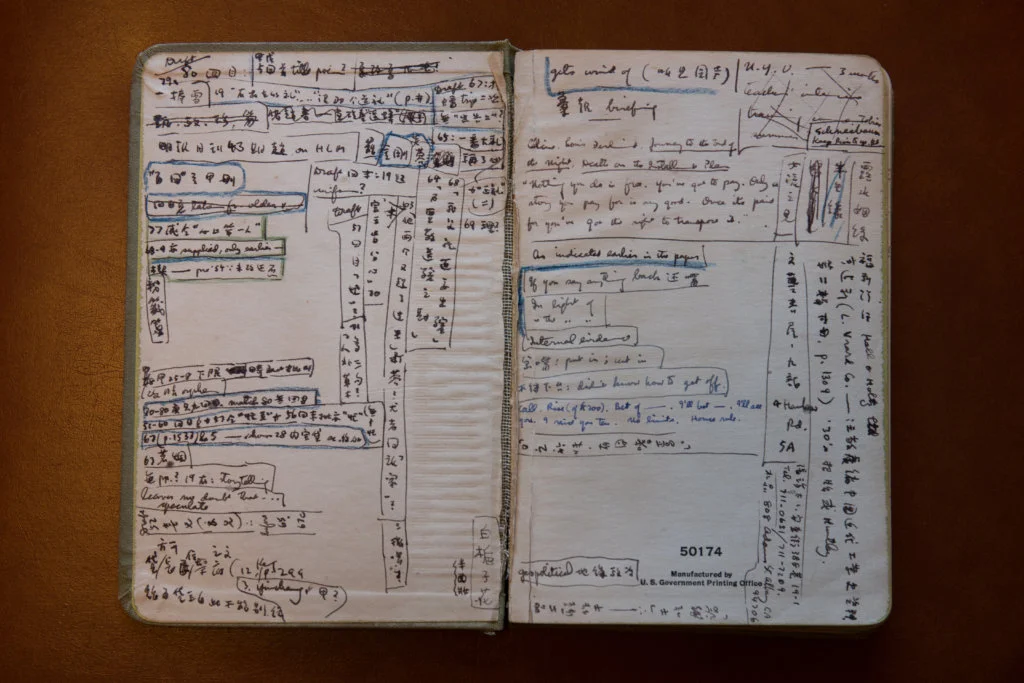

張愛玲離開香港不是因為「想走得越遠越好」,最大證據是她當時熱中算命。依據〈重訪邊城〉英文版,她來香港前有去算命—算命就是內心不篤定,不知何去何從。張愛玲五十年代在香港問牙牌的問題,依據馮睎乾公布的起課內容,有「應否來港」還有「問去台灣」,可見人都到香港了,依然不確定來香港對不對。這段期間她在香港創作成果豐碩,不到三年就完成《秧歌》、《赤地之戀》中英文兩種版本,接美國新聞處的翻譯,還有大明星李麗華來請她寫劇本,赴美心態最可能是闖闖看再說,不順利再回香港即可。問題是她很快跟賴雅陷入熱戀,結婚了,當然就要住美國了。等賴雅在一九六七年過世,她已完全適應美國的生活。

但光從作品來看,香港對她的意義是比上海還大的。她在一九九四年八月寫給鄺文美的信:「九七大限當前,還有更大的忙亂。我每次看到香港的消息都覺得恍惚,像有double vision疊印在九七前後的景象上。」

事實上,張愛玲過世後才發表的〈重訪邊城〉中文版(創作時間不可能早於一九八七年五月,因為台灣部分故意寫出席德進名字,卻把王禎和寫成「小朋友」或「青年」,可見是在王禎和得罪她之後),香港部分就有大量double vision的描述—明明是在一九六二年夜晚靜寂的街上獨走,眼前湧現景色卻是二十年前她與炎櫻一起逛的鬧哄哄市集。

結尾意象是「一縷屎臭」。張愛玲的解讀是:「我覺得是香港的臨去秋波,帶點安撫的意味,看在我憶舊的份上。在黑暗中我的嘴唇牽動著微笑起來,但是我畢竟笑不出來,因為疑心是跟它訣別了。」翻譯成白話:香港怕我太想念它,故意給我聞這個。這麼幽默,我卻笑不出,因為真的不捨,知道自己可能不會回來了。

至於為什麼既不捨又不想回來?這要看她描述double vision那段。她把香港帶給她的回憶比喻成一隻鍾愛的貓,舊地重遊是「一同封死在鐵桶裏,再鍾愛的貓也會撕裂你的臉,抓瞎你的眼睛。」

張愛玲中晚年也不是沒寫過上海,卻不見情感如此濃烈的文字。

問:香港對於張愛玲有何意義?留美的她對香港往後還有關注嗎?

答:一,香港形塑了她的金錢觀。一九四五年在〈我看蘇青〉文中寫到她夢見回到香港宿舍,回想起來就一直哭,姑姑也不懂她哭什麼。那段讓我們了解,張愛玲本來不知窮學生是什麼滋味,去了香港才知。換句話說,日後她遇到缺錢狀況,第一次來港經驗就成了最重要參考值,助她理解自己可以節省到什麼地步。

二,香港讓她理解自己抗壓的極限。《小團圓》開頭與結尾都是港大時期「大考的早晨」,主角拚死拚活唸書,變成日後的噩夢素材,但一定也讓她日後應付高壓時(寫劇本的截稿壓力之類)感到較篤定。

三,香港讓她理解計劃趕不上變化,還有禍福相倚的道理。在一九七八年她寫給麥卡錫那封信中,她說她老早明白禍福相倚的道理,但她這種經驗的第一次不就在香港?拚死拚活唸書,為了去英國,結果日軍偏偏在大考的早晨打到香港。學業中斷照理說是禍,回上海變名作家卻變成福。但如果沒有成名這個福,也不會引來胡蘭成這個禍,等等。六十年代,她又拚死拚活,這次是為了寫英文小說,挫折連連,沒想到反而在台灣成為名作家。這時她感受應該是:又來了。

四,香港給了她兩位知交:炎櫻與鄺文美。一九五五年船上那場大哭,就是為友情。

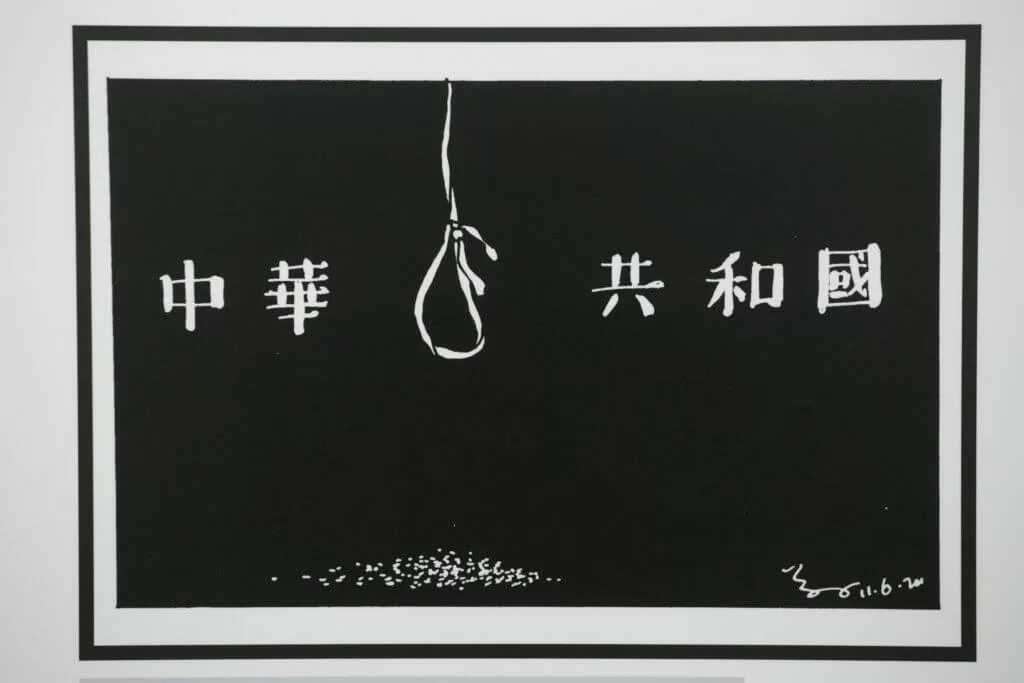

正因為香港對她意義非同凡響,因此她過世前相當關注香港。宋淇明明在一九八九年告知她不會移民,到了一九九四年,她只是讀到鄺文美信裏心情煩亂就誤以為鄺宋夫妻將要移民。後來意識到是誤會,下一封信就寫出她對主權移交的看法:「所以造成這大而深的誤會的是我有些顧慮老沒提起,認為是多餘的話,因為你們不會沒想到。例如好醫生即使決定不走,以後看形勢也許還是要走。不走,也可能會應召去專治政要。」意思是,張愛玲認為那些九七前不走的香港人,將來可能還是要走的。中國一定會改變香港,最好的資源將屬於紅色貴族專享。

同一封信繼續:「當然香港也許九七後幾年沒什麼變化,為了作榜樣給台灣看。但是Clinton明言不干涉攻台,不像前任還多少留點迴旋的餘地。亮起綠燈,九六年攻台也許不僅只是恫嚇。我甚至想,人在香港是不要緊,人在他手裏就可以設法要別處的錢。」意思是一國兩制能否維持她高度存疑,但兩制對中共多少還是有好處的,就是可以透過香港取得外資。

值得留意的是,這封信寫成時間是一九九四年十一月七日,她過世前十個月。

問:在〈浮花浪蕊〉中還有沒有重要的東西應該被讀到?

答:張愛玲沒在竹幕降下前的一九四九年離開中國,而是在三年後才離開,這點跟〈浮花浪蕊〉中的洛貞一樣。當年沒離開,一是嫌麻煩,在一九四五年〈我看蘇青〉中寫:「我們經濟力量夠不上避難」,這是指逃到後方,後面用括弧解釋:「因為逃難不是一時的事,卻是要久久耽擱在無事可做的地方。」不過更重要原因,應該是她原本對中共印象並沒壞到哪裏。《小團圓》交代如下:「在她覺得共產這觀念其實也沒有什麼,近代思想的趨勢本來是人人應當有飯吃,有些事上,如教育,更是有多大胃口就拿多少。不過實踐又是一回事。至於紀律,全部自由一交給別人,勢必久假而不歸。」

換句話說,張愛玲是贊同共產主義理想的,對剝奪自由雖有疑慮,但也只是疑慮。這可以解釋為何她第一時間不只沒避秦禍,還在〈十八春〉與〈小艾〉兩部新作的結局歌頌新政權。那為什麼她到了一九五二年要離開中國?一出來還馬上寫出《秧歌》?

要了解她的心境轉換,〈浮花浪蕊〉就顯得重要無比了。

〈浮花浪蕊〉有寫出上海資產階級說服自己不必逃難的說法:「日本人的時候也過過來了。」意即共產黨再糟也沒日本人糟。「在裏面反正大家都窮。一出去了就不能不顧點面子。」這話突顯了范妮的確有先見之明——她根本不必擔心變窮,因為她老早就窮了,她了不起之處,正是在家道中落後還有辦法維持門面,如果大家都變窮,她應該樂得輕鬆才對,偏偏是這樣的人知道要趕快離開,可見是為了自由。

張愛玲如此塑造范妮這個角色,是因為她一向偏愛「參差的對照」。同樣是受不了當時的中共政權,洛貞與范妮的出發點是不一樣的—范妮是追求自由,洛貞卻是為了良知,不想參與集體暴力。中共上台後數年,洛貞有意識到「光是窮倒又好了」。窮之外還有什麼?沒有明寫,讀者只能意會,倘若張愛玲沒刻意安排如此一條草蛇灰線,去突顯洛貞超級敏銳的良知,強烈過人的義務意識,讀者真會誤以為她跟范妮一樣,也是為了自由。

講明白些,創作〈浮花浪蕊〉時的張愛玲所以反共,已不只是為了自由(見《小團圓》),不只是為了譴責暴力與黨員互相出賣(見《秧歌》與《赤地之戀》),而是認定中共統治所要求的社會動員必會腐蝕道德。

〈浮花浪蕊〉有這樣的一句:「這年頭就連老朋友,有些話也不敢深說」,說的是當時中共曾煽動起羣眾對舊勢力與反革命的仇恨,舉報成為被鼓勵的行為,這就是社會動員。這也是為何〈浮花浪蕊〉關於末世感的描寫如此深具意義:「她想是世界末日前夕的感覺。共產黨剛來的時候,小市民不知厲害,兩三年下來,有點數了。這是自己的命運交到了別人手裏之後,給在腦後掐住了脖子,一種蠢動蠕動,乘還可以這樣,就這樣。」

問:在晚期作品〈浮花浪蕊〉與〈相見歡〉中,張愛玲都寫到「盯梢」,又在《浮花浪蕊》中寫出時代有了「末世感」,當中有什麼含意?

答:末世感在〈浮花浪蕊〉表現出來的徵候是猖狂盯梢,〈相見歡〉亦有盯梢,但是〈相見歡〉的盯梢卻跟末世感不太有關係。哪一時代、哪一城市沒無聊男子?最應該拿來跟〈浮花浪蕊〉盯梢這段類比的,應該是張愛玲在其他作品中寫末世感的段落。

《小團圓》與《易經》都有寫到末世感,女主角經歷港戰時以為是世界末日,這是張愛玲廿一歲的親身經歷。但她在創作裏第一次寫末世感,卻是《傾城之戀》中范柳原「這堵牆」把「我們的文明整個的毀掉了」那串深情款款的話。對世界末日有這種少女的浪漫想像,也是跟張愛玲的香港經驗有關,《燼餘錄》也有寫,港戰結束,好多人提早結婚。

那為什麼同樣是末世感,到了〈浮花浪蕊〉變成滿街故意過來碰撞洛貞肢體的輕薄男子?這一幕是洛貞離開前夕,戀戀不捨想再多看中國幾眼,卻只看到「這些人像傍晚半空中成羣撲面的蚊蚋」。

一九四六年張愛玲在散文〈中國的日夜〉中,她給中國人羣體的比喻是「補釘的彩雲」,然而一九七八年〈浮花浪蕊〉卻變成了「成羣撲面的蚊蚋」,這兩種比喻,讓我們看見在那三十年間,張愛玲對中國的觀感變化。