呂麗瑤公開被性侵犯一事之後,社會出現一種聲音,不是支持與同情,而是質疑──為什麼不報警?為什麼事隔多年才公開?

毛手毛腳、猥褻說話、非禮、性侵犯──每一個性騷擾行為,背後都隱藏一種有形與無形的權力關係。看不見的權力,永遠是最有效的滅聲器。

唔係佢做錯啲乜係我做錯啲乜

「首先諗,我做錯咗啲咩,都唔係諗佢做錯啲咩。」加害者是媽媽的男朋友,一個初中生,腦海只懂得問第二個問題,「點解佢要咁對我」。

多多與寶寶龍在電視上講得很簡單,「將件事話俾你信任嘅人聽。」不過,本來信任的人變成加害者,本來安全的家變成最危險的地方,當時只有十二歲的可楓,只懂得以最簡單的方法解決──裝作什麼事都沒有發生。

「報警的話,要面對所有人的眼光,最擔心是不知道媽媽會如何看待我。

「為什麼我要生存在這個世界?」五歲的可楓問自己。親朋戚友藉詞打罵可楓,重男輕女的父親只會覺得是女兒有錯,打埋一份。父母離婚後,可楓曾經要求媽媽,不要再與其他人在一起。「生父的形象不好,我覺得身邊沒有一個人值得信任,不想媽媽再受傷害。」或者是,可楓自己也不想再受傷害。

媽媽男友侵犯 默不作聲

四年之後,媽媽結識到新男友馬國華。可楓不知道媽媽是否真的開心,但是她看得見家中的經濟得以改善。媽媽一直教導可楓,要提防街外的陌生人,可楓起初對這位媽媽的男友也十分防備。國華耐心教她做一個文靜的女孩子,回到學校,得到老師稱讚,可楓覺得自己終於不再是野孩子,這個「繼父」或者真的有心教好自己。「我沒有爸爸,未感受過父愛,只能從別人的反應,判斷他的好壞。」前前後後,可楓用了三年時間,才開始接受他。

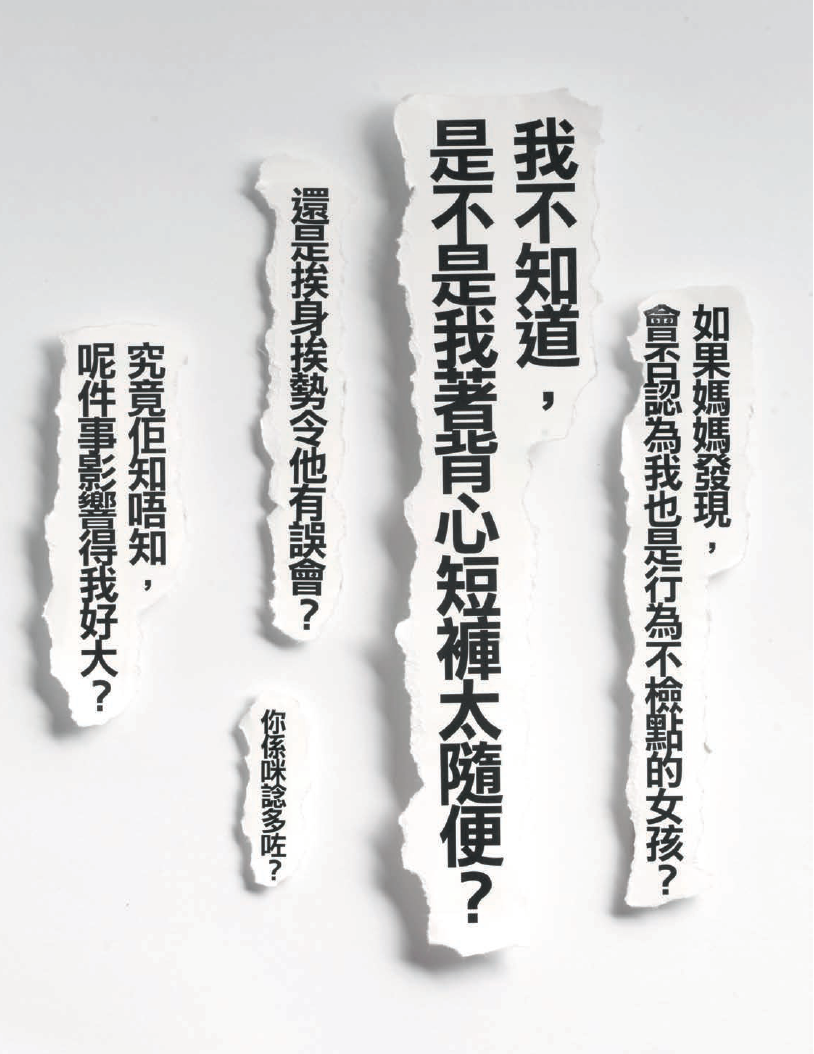

「我不知道,是不是我著背心短褲太隨便?還是同坐沙發,挨身挨勢令他有誤會?」可楓永遠都不會知道答案。她只記得,第一次,就是國華在沙發上撫摸她。家中當時只有他們兩個人,可楓不懂反應,回過神來才懂得藉詞上廁所避開。「好驚,只懂得喊。」她痛哭。

媽媽回家之後,可楓裝作沒事發生,她反而更擔心媽媽發現。以往新聞有相關報道,媽媽第一反應並不是指責加害者,而是認為受害者本身行為也有可能不檢點。「如果媽媽發現,會否認為我也是行為不檢點的女孩?」

悲傷埋藏着 醒來一臉眼淚

惡行第一次得逞,就有第二次、第三次……持續了好一段長時間,就連可楓也不記得有多久。她之後記得的另一次,是在睡夢中,感到有人正脫下她的衣服。她不敢聲張,事後只懂得哭。再之後有一次,可楓曾推開他反抗,他說:「我有俾錢你使。」可楓愕然。「他的確幫助屋企好多,難道我就要付出自己嗎?我不是妓女,但是最令我傷心的是,一切都是發生在我接受他之後,他利用了我的信任。」

這個人,直到可楓讀高中才離開。那幾年間,可楓每一天都對自己說「不要記住它」,每一天都向自己洗腦。可是,每一晚睡覺她還是會發夢,夢醒之後一臉眼淚,只覺得無助;每一晚洗澡,擦得滿身通紅,還是擦不掉那種「污穢感」。堆積的情緒無處可逃,可楓藉尖叫、撞牆、打牆、傷害自己,希望肉體的痛可以蓋過內心的痛。

「媽媽要打幾份工,變得又老又皺皮,放棄了自己的時間和個人興趣養大我們,沒有自己想要的東西,都留給我們,真的好辛苦,我不想她再操心。」可楓從小開始就被迫獨立,學會懂事,有什麼不開心,都是自己吞下去。「我知道媽媽不是不愛我,但是她沒有時間。其實,我都好想有人惜自己。」

一個秘密 換回一句冷語

「究竟佢(媽媽男友)知唔知,呢件事影響得我好大?」這句說話,可楓在訪問時提過許多次。整個中學時代,可楓都十分害怕與男同學接觸。輕微的觸碰,她都會甩開甚至推開對方。有時與同學嘻嘻哈哈講笑,忽然,無緣無故大哭,同學不明所以,她也不想解釋。

可楓一邊害怕身邊人知道,一邊又希望可以找人傾訴,最後她忍耐不住,把埋藏在心底的秘密說給一個小學認識的朋友聽,二人一直只是靠書信和電話來往。抱着一絲被理解的希望,不料卻換來朋友一句「你係咪諗多咗?」二人之後沒有再聯絡。「當時我感到憤怒和失望,更加覺得,自己不能講出去,其他人會歧視我。」今日回看,可楓明白對方當時只是與自己同齡的少年,不懂處理是十分平常,「但是這事令我往後都不敢再與人交心。」

有一次上課,老師請同學畫折線圖,表達自己由出生至今的快樂指數,可楓只畫了一條毫無起伏的平線。老師問,你沒有經歷過開心的事情嗎?「沒有。」可楓冷冷地說,老師也沒有再追問。另一次上作文課,可楓在文中透露厭世的想法,卻被評為不及格,老師還教訓她不懂欣賞身邊事情的正面。

學校雖然有社工,但是可楓從沒想過要找社工求助。「因為我唔信佢。」記者問,如果真的有老師主動關心,你會說出來嗎?「一個每日見面的人,我都用上三年時間才相信他;一個放學之後就不會見面的老師,我又怎會輕易相信他?」可楓知道,自己很怕再受傷害。「如果我再相信一個人,他又背叛我的話,我能否承受得到?」

日記上了鎖 我還要把它撕個稀爛

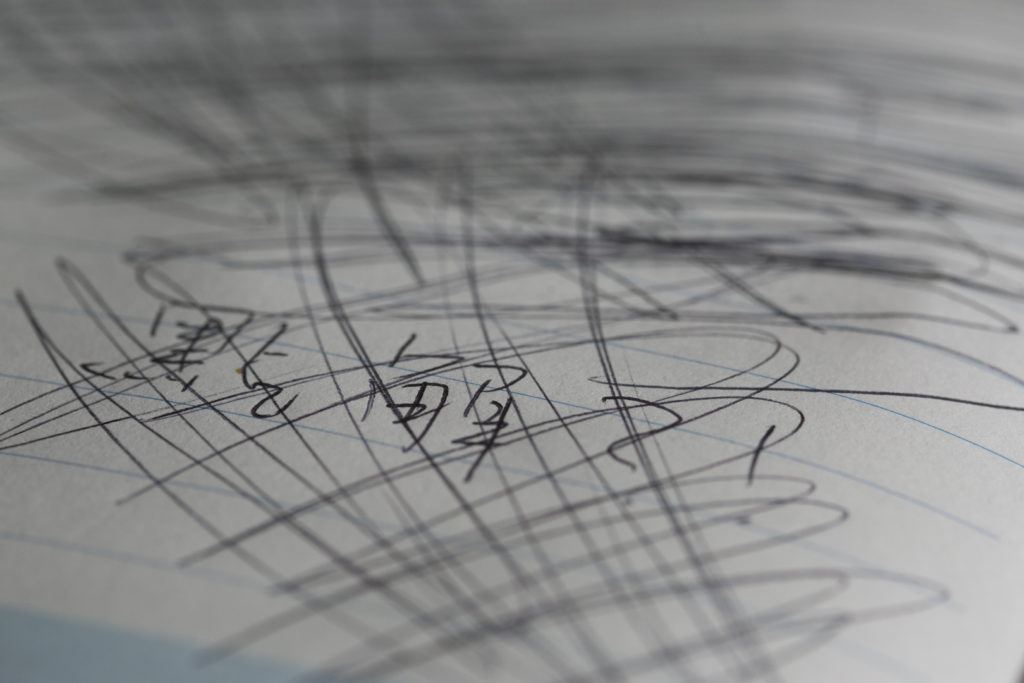

訪問過程之中,可楓大部分時間都是哭着說話,不時哭至鼻塞。唯獨講到媽媽與男友分開的時候,她終於笑了一笑。「我不記得他們因何事分開,我只記得那一刻我係超級無敵開心。」可楓開始了寫日記的習慣,將生活上所有不快都寫進日記簿,也將自己想鬧國華的說話都寫出來。「有時翻開,發現每一頁都係唔開心,一件開心的事情都沒有。」

為怕別人讀到內容,可楓買了一本有鎖的日記簿。後來,她又擔心媽媽會找到日記,還是決定丟掉,日記有多碎撕多碎,分開丟去街外不同垃圾桶。「可想而知,我有幾驚別人知道這件事,那種驚,真的講不出來。」

後來一次學童保健,可楓被安排與心理醫生見面。可楓相信醫生的專業,終於講出被性侵犯一事。醫生提議報警,但是可楓不想。醫生之後只講了一句好簡單的說話,「你冇錯,你咩都冇做錯。」憶起這句說話,可楓哭得雙手抖顫,她一直都覺得是自己做錯,才會發生這件事。「之後遇上任何不開心的事情,我都會同自己講,我冇錯,我冇錯。」

再親密也不能說的真相

信任與背叛,是這次訪問的主旋律,也是可楓講述親密關係的時候,最常提及的形容詞。結識第一個的男朋友,其中一個目的,是為了「解決」「第一次」。「那時不想別人知道自己不是處女,特意揀經期快要完結的時候上牀。」可楓自嘲,整件事低能又白癡。「除了何姑娘,你是第二個知道的人。」可楓笑說,這是她第二次有笑容的時候。

為了減輕媽媽的負擔,可楓中學畢業就出來工作,也是一個人打幾份工。工作辛苦,有時遇上同事關心,難免會發展出感情。「拍拖我會同對方講,要搵結婚對象就唔好搵我。」可楓擔心,一旦結婚懷孕,小朋友將來受到另一半傷害,就會變成另一個自己。

為免對方抱有長遠發展的假希望,可楓不會分享太多私人感受,聊天話題只限工作和時事,甚至覺得對方噓寒問暖好麻煩。就連隔幾日見一次面,可楓都覺得太頻密。「見面就有機會發生性行為,但是我真的十分抗拒,一點也不享受。」對方要求,可楓通常只會敷衍了事。「腦海只想着快點完,只覺得好痛,我也不知道是肉體上還是精神上的痛。」如此下來,幾段關係,都是對方有外遇作結。「這也不能全怪對方背叛,我的確在情感和肉體上都滿足不了他們的需要。」

「我愛你」這三個字,可楓只對一個人真心說過三次,那個人就是上一任女朋友。可楓在小時候已經知道自己是雙性戀,但是性侵犯一事之後,傾向喜歡同性更多。為了滿足家人和社會要求,她才嘗試與異性交往。

「原來真係鍾意一個人,係會關心對方的生活。」可楓就像她以往討厭的男生一樣,問候女友日常大小事。這次,她選擇全心投入,相信對方,可是這份勇氣,敵不過社會對同性戀的歧視。她們拍拖兩年,一張親密合照都沒有影過,女友害怕別人知道她們的關係。最後,這段戀情同樣是因為對方有外遇而終結。經歷好幾段關係,可楓始終沒有向對方坦白自己的過去。「從來都沒有打算講,我不知道對方會否接受,也不知道他們看待我的眼光會否不一樣。」

將來想去一個沒有人認識的地方

這一次分手,比之前任何一次分手來得痛心,可楓患上抑鬱症,在覺得自己快要尋死之際,最後一絲理智,讓她找到專業輔導。明愛曉暉計劃,專門處理童年創傷及性侵犯帶來的情緒困擾。可楓第一次見社工,是四年多之前。「起初真的很辛苦,要將塵封的記憶挖出來。我一直不知道,影響我的不止性侵一事,還有我的童年和家庭。」每星期見面一次,每一次見完都頭痛,「喊到豬頭咁」,往往要幾日才能平復心情。

可楓坦言,被性侵犯之後,常常出現尋死的想法。「只係一諗到我死了就沒有人照顧媽媽,才有動力活下去。」為了自己死後,家人可以改善生活,可楓買了好幾份人壽保險,她坦言自已「唔驚死」。可楓一直覺得,自己沒有幸福不要緊,別人幸福她就幸福。直到接受輔導之後,她才開始改變這個想法。

「如果要我形容自己的人生,應該有三分之二都是不開心。未見姑娘之前,就連剩下的三分之一開心也沒有。」三分之一不是指時間上的長短,而是開心的分量。現在她明白要學會先滿足自己的需要,有能力再去分享。

眼下,可楓最希望賺到足夠的錢離開傷心地,可以去其他地方生活。希望找到一個自己鍾意的地方落腳。「最緊要係冇人識我,唔會知我以前係點。」輔導協助可楓慢慢步出童年的陰霾,但是始終未能幫助她找回失去已久的安全感。「以前因為冇錢,咩都做唔到;因為冇錢,才會有外來人入到我們的家。」她說:「現在我的安全感都是建立於金錢之上,有錢就可以做到自己想做的事。」

求助無效比不去求助更痛苦

記者問可楓,會否將事實告訴媽媽?「何必要多一個人受傷?」可楓的直覺答案還是先從別人的角度出發。記者再問,為什麼不想媽媽知道?「如果我知道,媽媽當時是知情,而她沒有做任何事幫助我,我情願死咗去好過。」可楓寧願一輩子也不知道答案,也不想面對一個可能十分殘酷的結果。

社工何艷芬一直負責可楓的個案,她表示可楓的想法其實很常見。「否認是心理上的自我保護機制,知道父母保護不了自己,是一件好痛的事。」可楓現時的生活穩定,情緒上也處於安舒區,受害者通常不願意在此時思考其他可能,以免打破目前的狀態。社工不會勉強受害者在當下面對,而是預備他們的心理狀態,待情緒在將來出現的時候,懂得再求助。

大眾的問題是,受害者為什麼不報警?現實的情況是,受害者要面對的第一關,通常是家人。何艷芬表示,三成的個案是被家人侵犯,兩成個案是被親戚侵犯。就算受害者向家人透露,家人通常以「一家人」、「一兩次」、「過咗去」為由,不會追究,遑論找輔導。即使父母私底下或會有所行動,也不會讓孩子知道。孩子只知道對方再沒有侵犯行為,但是可能還要在家庭或親友聚會與加害者相處。「孩子會疑惑,究竟是自己有問題,還是大人沒有保護他?然後就會對大人失去信任。」

「講出來」並不容易

就算可楓知道媽媽為家庭付出甚多,也愛惜自己,但是不相信媽媽可以保護她,結果選擇用自己的方式處理,裝作沒事發生。「表現得一切如常,事情好像沒有那麼嚴重。」何艷芬解釋受害者會說服自己,只要小心一點,著多件衫,避開對方,甚至像可楓一樣,將問題歸咎自己,歸咎青春期。

可楓的經歷是持續的侵犯,有口難言;另外有些事主經歷單一事件,自我保護機制反而會選擇遺忘該段記憶,事主連說出口的機會也沒有。何艷芬表示,曾經有受害者因為婚後性生活問題,接受輔導時才第一次憶起被侵犯的經歷。即使記得事發一幕,部分人也會忘掉事後的經歷,直接跳往之後的平常生活。

每一個前來輔導的個案,社工通常是先幫忙解決最困擾事主的問題,抽絲剝繭地尋根,要花一段時間才會講到性侵犯的影響。即使受害者已準備好談及創傷,何艷芬也會因應事主的情緒及社交支援,決定輔導的進程。性侵犯的受害者往往活在一個孤立的世界,較少朋友。「部分事主接受輔導之後的幾個小時,精

神都會比較飄忽,有時連自己身處何方也不知道。」如果在輔導時看見事主已經開始跌入回憶的黑洞,手腳抖顫,甚至不知道自己身處輔導室,社工都要慢慢引導事主重回現實,確保事主心理狀態安全才可以結束輔導。

「講出來」,只是三個字,實行起來,卻是需要以數年計的時間才可做到。

只是想家人明白 有這件事發生過

何艷芬坦言,即使受害者接受輔導之後好轉,但是大部分人都不會與家人對質或者報警。「事情已經過去多年,報警又好似找自己麻煩。」就算不報警,如果要求父母不再與加害者相見,對於父母而言也是艱難的決定。有時家人可能會要求加害者道歉,受害者又變相要硬着頭皮原諒對方,心理上也是很大掙扎。

「講出來的目的,不一定是要捉拿對方,而是想討回公道。」有些受害者,被侵犯之後變得自我保護,容易脾氣暴躁。他們會希望家人明白自己的經歷,消除多年的誤會。有些事主,甚至只是希望家人知道,曾經有這麼一件事情發生過。

不過,更多的結果是家人未必明白,受害者或會選擇與家人保持距離。有些事主覺得,既然事情已經過去,自己又走到人生某個階段,不如選擇放下。「放下,不代表原諒,但是人生有時就是有些無可奈何。她知道就算與加害者對質,對方也未必明白,也未必知道傷害是這麼大。如果放下可以令她往後的生活過得自在,也要尊重這個決定。」

面對塵封的創傷,絕不容易。要將散落的自信逐片逐片拼回來,何艷芬坦言通常都要兩至三年時間的輔導。可楓見社工已經三年多,接受訪問的時候,也沒料到自己情緒依然激動。「以為自己已經好番,原來每一次講都係會忍唔住喊。」回想以淚洗面的日子,可楓也覺得以前的自己好可憐。「因為”metoo”,我希望有更多人了解受害者的內心世界, 影響是一輩子的。」

<!–明愛曉暉計劃

辦事處電話 3707 2000

服務熱線 2649 9900*

*逢星期三下午二時至九時,當值社工接聽–>

明愛曉暉計劃

辦事處電話 3707 2000

服務熱線 2649 9900*

*逢星期三下午二時至九時,當值社工接聽