一九八七年,紐約傳奇同志夜店the Paradise Garage迎來最後一夜。整個紐約的派對人民、性小眾、藝術家都聚在一起,連藝術家Keith Haring也特地從日本飛回美國跟它告別。駐場DJ、House音樂先鋒Larry Levan沒有教眾人失望。「在Levan的催眠下,人們似乎超越了人類極限。有些人四肢着地,像狗一樣嗥叫,而其他人則像懂得飛一樣扭動和跳躍。」音樂記者Frank Owen寫道。當這長達二十四小時的音樂馬拉松終於結束,人們湧至DJ檯前,苦苦哀求:“Larry, please don’t go.”

若把以上場景及人物,換成某部落的薩滿儀式與教眾,大概也無違和感。當DJ成了當代的巫師,手上法寶不再是草藥與咒語,他所倚賴的是甚麼?香港著名DJ、因正職為醫生而有「Disco Doctor」之稱的Jimmy(DJ JayMe)與其團體ADNA成員Kate(DJ K.Woon)、Finsent(DJ Finsent C)及Danniel(DJ Dan-Neo)皆有豐富的DJ經驗,也曾在其所鍾愛的DJ所佈下的迷陣下哭過笑過。他們聚首一談DJ的藝術、技巧,以及如何在順從觀眾口味與忠於自己之間掙扎。

是靈性療癒 不止按掣播歌

人類學家Scott R. Hutson曾著有論文,剖析ravers如何在電音派對中得到恍如宗教覺醒般的靈性治療(Spiritual Healing),又分析燈光、舞蹈、重覆節拍等元素如何結合具未來主義與原始社會色彩的符號,讓人從日常生活逃逸,進入異域時空世界,通往深層次的靈性覺醒。論文引述一名raver說:「Rave就是我的教堂……每次rave完結後,我在離開的同時,看見我的靈魂,以及它在永恆之中的位置。」

未去過的人,或覺得此說神怪。但人生總有一些這樣的片刻,讓我們被不能言說的超然體驗所浸沒,讓我們相信這世界由愛所裹覆,所有#的過錯也將被溫柔以待。「一個DJ不止是按掣播歌,除了這樣,還有更深的層次,你是可以得到一種healing的感覺,覺得填補了內心某樣東西。」

Finsent自二◯◯九年開始打碟,現在另一身份是techno派對組織Cipher創辦人。他曾到台灣參與音樂節,聽法國DJValentino Mora現場演出。毫無防備下,他第一次感覺到被黑洞吸納的感覺。「一個勁嘅DJ,佢喺度創造緊一個新嘅空間出嚟,一個dimension。你係會唔想走㗎啦,你係會trap咗喺呢個dimension入面。」Kate也記得,她隻身一人到荷蘭Dekmental音樂節,站在第一排湊前看她偶像Vatican Shadow演出。旁邊也有「鬼妹」跟她一樣舞至忘我,到音樂完結,互不相識的兩人不約而同來個擁抱。「然後我望一望後面,原來成班𡃁仔都除晒衫,跳到癲咗,那個energy真的好犀利好忘我。」

一樣都是音樂,為甚麼跟在自己家裏聽的經驗如此不同?三名DJ皆認為,人、環境佈置加上音響系統,才會協同加乘,化成難忘的rave。「一定要有個一個空曠嘅環境,個喇叭就必須可以發揮到強勁的聲音,先令到你有呢個置身其中嘅感覺。」Finsent說。一九九四年,自幼受Disco洗禮、剛大學畢業的Jimmy到訪紐約club Sound Factory。那是一間由廢棄倉庫改裝而成、可裝載三、四千人的club。Jimmy在那裏聽他最愛的DJ Junior Vasquez打碟。「那裏的sound system係靚到無倫,整首歌好像被拆開,高音在天上飛來飛去,中音同埋人聲就好似飄出來一樣,低音就在你的骨頭震動。」加上跟現場幾千個同樣熱愛音樂的靈魂一同舞動,「那種震撼性是會令你會『起雞皮』,我覺得這個就是Dance music的威力。」Jimmy說。

但教不少人不解的是,DJ不是音樂的創作者,他們多數只是選取他人的音樂並混音處理,技巧在哪?威力何在?DJ本來只是在夜店,把一首首歌陸續播放的角色;直至六十年代末,美國地下同志舞廳The Sancturay的DJ Francis Grasso發明了beatmatch(對拍)技巧,以相同節奏同時播放兩首歌曲的節拍,將不同音樂串連起來,讓人可以連續跳舞,也讓DJ從此可無間斷地放歌數小時以至一整晚,成為主宰羣眾情緒的巫師。

層層鋪陳 曲目編排如講故事

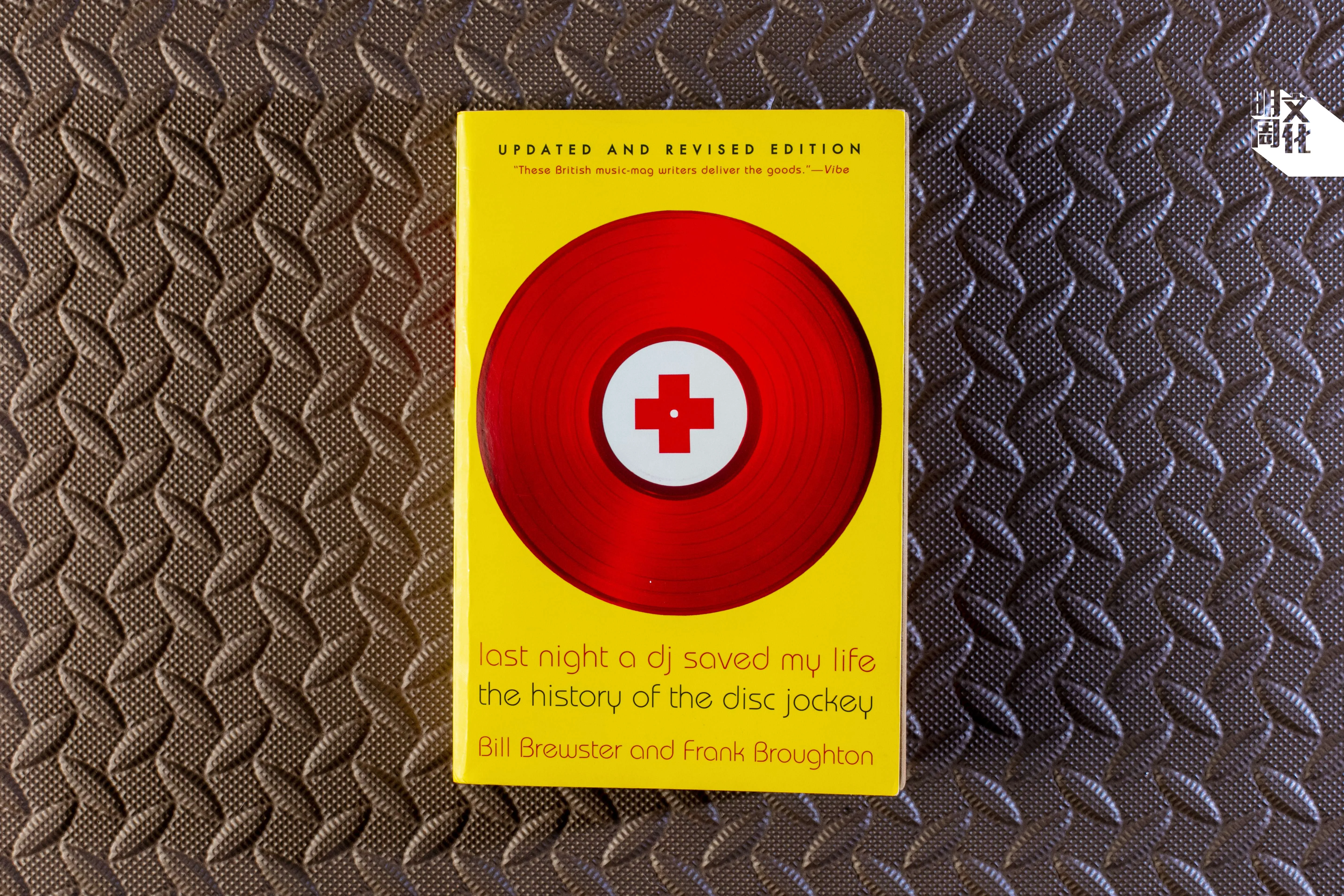

《Last Night a DJ Saved My Life》一書寫道:「一個DJ所做的就是:他懂得音樂。他比你、你的朋友、所有在舞池上和在唱片店裏的人,都更懂得音樂……一個DJ的工作是從廣闊的音樂之海洋,撈起一個令人難忘的晚上。」比如說,Kate成為DJ之前,本就是一個樂迷和聽眾,她去旅行也會選擇住在唱片店附近的酒店。宀Club其中一名創辦人欣賞其音樂品味,鼓勵她當DJ,才教她由聽眾變成DJ。DJ在花大量時間聽音樂後,第二步,也需要整理歌曲,根據曲風或BPM等,將音樂分類、加標籤、開playlist。

然而,除了技術性的整理功夫,排出一個把人「trap住」的mix,也需要說故事的技巧。Finsent說,就如人生高低起伏,他喜歡一個有不同「ups and downs」的鋪排。他舉例指,若他要準備一個Techno的set,可能選一些節奏輕快或緊張的音樂作引入,「我已經把你吸引入我的trip裏面,你入咗嚟呀,咁我就帶你行深啲啦」,慢慢再漸進一層更deep更深沉的音樂,「deep完之後,你又不可以一直deep下去,因為這樣觀眾不會想再聽,咁你又要帶他出來。上去之後呢,你可以又更上一層樓。」到後來平復、完結,也一樣先層層鋪陳,他說:「你會想有一個完整的旅程,好似人生最後階段,應該也是咁樣慢慢落去。」

雖然歌曲編排預早安排,但不少DJ都偏好根據現場反應,臨場改動排序。「有時你打多幾首歌,你會發現你見到觀眾無甚反應、不太妥,那你就變陣,要improvise,呢個好重要。」Jimmy說。Finsent也分享道,他曾經在酒吧兼餐廳的happy#hour駐場打碟,有次精神頹喪,愈打愈無心機,「跟住我真係見到全場的顧客都不傾偈,都在看電話」。於是他試試轉換能量較高的曲目,過了三、四首,場面回復喧鬧,客人又碰杯、傾偈,氣氛才變得熱烈起來。

「人歌合一」能量互動

說DJ是artist,我會覺得我把角色混淆了,也好

像在認叻一般。」

老套地說,要感動別人,必先感動自己。DJ演出是一種能量與情緒的投入付出。Jimmy深刻記得,有一次在宀Club打Disco音樂。起初他覺得未必能滿足宀club觀眾挑剔的要求,但搞手卻鼓勵他做自己,“just play your favorite tracks!”。那晚他甚至打起夢劇院等經典廣東歌來,「那一晚我真的感覺到到跟羣眾融為一體,好像我是船長,我帶着乘客一起去衝浪,不斷又上又落,去到breakdown位置大家甚至在大叫Jimmy! Jimmy!」

Finsent也有一次「人歌合一」的經驗。有段時間,他在中環一間club定時駐場打碟。因為熟悉那裏的設置、羣眾,他傾向臨場靈感發揮。有一晚,他連續打了五小時,揮灑自如,不斷猶如打機中combo,「個crowd係去到好crazy,去到某個位個crowd係大嗌,我完全接收到個energy,係已經好澎湃。」就在那一刻,他感覺人羣如鏡,反照他音樂中的能量,甚至比他更洶湧燥動。他不自控地湧出淚水。他所欣賞的日本女DJ Powder,也曾被不少觀眾見證她打碟時邊打邊流淚的場景。「我get到嘅,那種是你感動到自己嘅感覺。」

不#過,Kate跟Jimmy亦強調,DJ不是隨心創作的藝術家,他們需要按照場合需求及觀眾所好而調節表演。Jimmy說,「如果我常常說DJ是artist,我會覺得我把角色混淆了,也好像在認叻一般。」Kate則說,若你接下為某些場合打碟的工作,「你冇理由好大聲咁樣玩只是自己喜歡的聲音。」也因此,Kate有時也質疑自己,為何要服膺其他人口味。她的音樂口味比較小眾、獨特,「我永遠都覺得我不是打梗最喜歡嘅嘢,即係如果我真係自己最鍾意嘅嘢呢,即係我這些『中二病』,常常覺得好像呢冇人了解我所喜歡的音樂。」

不過,即使她嘗試打一些「較易入口」的音樂,「但每一set都係想有啲自己嘅元素去入邊」。最激烈、實驗性的一次,是她曾打過一個噪音mix,全由卡式錄音帶及黑膠組成。原來「做自己」也不等如無人欣賞——她難忘演出後有女觀眾告訴她喜歡其演出,讓她有覓得知音之感。

讓派對人民做回自己

不過,DJ總不能離羣眾太遠。不時舉辦派對的Daniel及Finsent留意到,近年不少新的本地年輕人參與電音派對,「音樂要勁啲喎,即係bpm要『行』啲、快啲,即係hard style的派對。」Finsent說,並說以往DJ若打太硬太快的音樂,觀眾是會四散的。Daniel說,又指因近年年輕人不一樣的口味,他們都會反思是否應該要在音樂上改變風格,不應食古不化。「即係跳舞音樂或者所謂Rave Culture是一種Youth Culture來的,即係你如果個Youth Culture一路沒有新血呢,剩下前輩、『老屎忽』,那是不健康的。」

他們明白為甚麼派對對年輕人來說這麼重要,特別在這個年代。「我覺得喺呢個世界或者正常呢個社會入面,你要100%做到你自己,是有點困難。」Daniel說。所以在電音派對裏,不難見到人穿得獨特奇異,「他們都是在做自己、表達自己。」

在唱盤後面,統領一室節奏,牽着羣眾感受夢或情感、讓邊緣異類展現自己的,就是一個個同樣在音樂中付出深厚情感與努力的DJ。

最愛唱片

Jimmy之選:

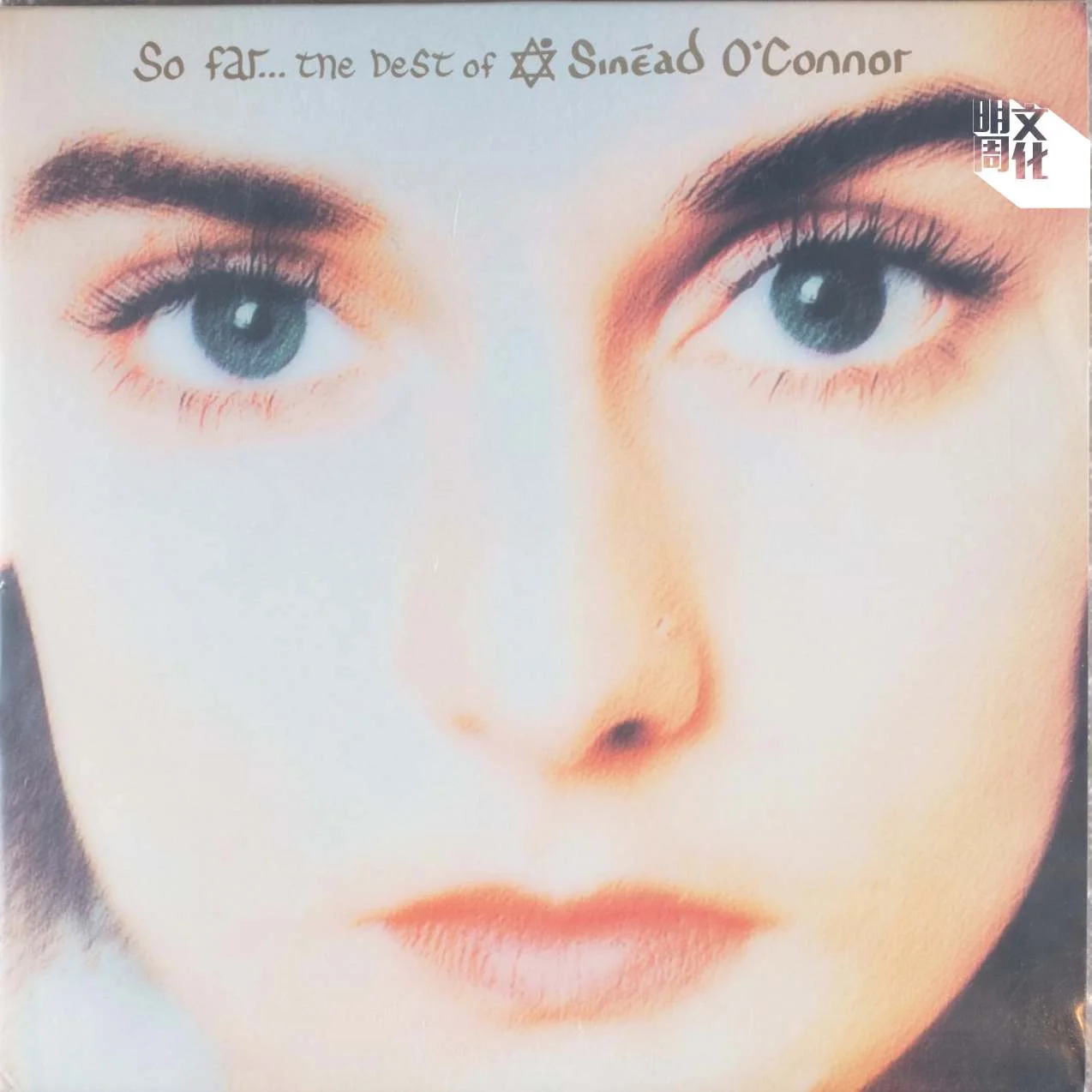

SINÉAD O’CONNOR YOU MAKE ME THE THIEF OF YOUR HEART

「話說有次疫情間去party,因為要求做RAT先可進入,後來我就死死地氣返屋企。回家途中聽住呢首歌,聽到入晒心,雖然冇得去party, 但是我好喜歡個感覺。有一次打碟,我直情冇 理個 ow同bpm,就咁搭呢隻歌落去,但係全 場都覺得好正好開心。」

PRINCE AND THE NEW POWER GENERATION—— SEXY MF

「Prince我喜歡他多才多藝啦,沒有掩飾自己 啦,其實佢在九十年代後開始都有點改變,所 以我開始不這樣喜歡他。但他以前好表露他自 己所有,好直接,而且他的聲音好raw。」

Finsent之選:

SWAYZAK—— SNOWBOARDING IN ARGENTINA

「英國電子組合一九九八年出的碟,佢是好純粹一些dubby、deep house嘅beat,其實依家聽, 你還會覺得好前衛。」

Kate之選:

THE CARETAKER——EVERYWHERE AT THE END OF TIME

「其實這是一個系列,一共有六輯。他想用六張唱片講腦退化的過程,這是系列的第三張。第一張的音樂是華爾滋或者係classical的音樂,

但慢慢就會扭到聲音變得distort,到最後一隻碟,已經係黑暗、實驗、噪音。呢隻碟真係正到爆,在描述一個degeneration的過程。」