即將遠行的人,看故土是多情而熟悉的井,看新國是新簇卻蒼白的天地。

柳廣成的首次遠行,是兩歲時隨做中廚的父親舉家自香港到日本生活。母親想兄弟二人在日本好好成長,落地生根,沒有刻意跟年幼的他解釋什麼是家,什麼是國。離開香港之前,柳廣成尚未學會半句廣東話,亦不認得香港的維多利亞港,只記得某天某時到了日本,其後大半的童年都在京都一個叫四条的市鎮上度過。

九十年代初的四条尚未發展成如今的旅遊區,他回憶中,日本的家是個極其簡樸的地方,像大雄住的社區,天空上總是頂着幾朵輕巧的,窩心的小白雲,孩子在荒地上嬉戲,太太們總在傍晚的地下街閒聊家常。

柳家當時住在日本的舊式公寓中,父親日文說得別扭,下班回家還是習慣說煙台話,反觀母親的日語相對流利,一直努力與兩個兒子融入當地生活。

到日本的第一年,他被父母送進當地的學校,自幼稚園一直念到小學,他第一個認得的卡通人物是日本任天堂公司設計的電子遊戲角色星之卡比,第一句學會的話是日語的「媽媽」,就連當漫畫家的夢想也在日本許下。

「在日本,我從沒有一種『我是外地人』的想法,也從不覺得自己是個異鄉人,我就好像普通的日本人一樣在京都成長。」柳廣成回憶道。

父母的山東

香港回歸那年,他升上日本的小學。在幼稚園的畢業禮上,柳廣成隨同學唱着日本童謠,穿戴正式的他在老師手中接過畢業證書,畢恭畢敬地以日文朗讀着感言:感謝老師和父母的教導,我,柳廣成畢業了。

他全然不知道三個月後,他的出生地香港即將回歸,島上紅藍旗更替,海上風雲變色。

隔年,柳父任職的公司面臨經營問題,不得不遣散人手,父親失去工作後,舉家只好回到老鄉山東投靠親友,重新起步。自日本到山東的那一程路上,八歲的他慢慢感到不安。柳廣成從沒想過自己不是日本人,直到母親拿出他的身份證明文件給他看,他看到上面彎彎曲曲的中文字,才覺一陣虛幻,像突然被人用家國身份的繩子束住。

他們最後還是回到了煙台,是父母的煙台,不是他和哥哥的煙台。

九十年代的山東尚未完全走出日侵時期的陰霾,鎮上不管大人還是小孩,只要聽到柳廣成張口說着日語,無不皺起眉頭。父母讓他們兩兄弟在當地小學上課,他起初只會說日語,於是受盡了人們的白眼,他還記得一次以為自己在學校扔失了間尺,忙着翻找,班主任走了過來,問他在找什麼,邊說邊展示他手上的直尺。

「他問我是否在找這把尺子,之後就用他手上的間尺打我。周遭的同學一個個大眼瞪小眼,心中都覺得我活該,因為我是死日本鬼子。」當下,他只想到媽媽給他看的出生證明文件,盡管紙上實實在在寫着他的名字與出生地,但他始終無法感受身土不二的感覺——什麼是中國,什麼是香港,一切都離他異常遙遠。

「那時我覺得所謂的根是他人任意的安排,別人喜歡把我套在哪裏都可以。」他說道。

家族的命運

每天下課,他總是一股腦跑回家裏,見到媽媽就問為何自己會被討厭,為什麼所有人都欺負他。母親對柳廣成說,如果有人再說他的日本人,就罵回去,說自己是香港人。後來他回到學校照做了,原本欺負他的同學聽見他是香港人,改用欣羨的目光看他,都七口八舌地問他有沒有見過四大天王,有沒有看過劉德華演唱會……當時中國就連北方的公車上都播放廣東歌,任何一個鄉下小伙都會哼Beyond的歌,內地對香港文化的狂熱直達頂端,然而同學的反應卻為年少的他帶來極大的憾動。

「當刻我才發現,原來身份就是一切。人們會在毫不了解一個人的情況下,單憑人的出身就對你施以不同的對待。而身份這個意識形態的背後,使人與生俱來帶着複雜的情緒。」他說道。

柳廣成的父母親都是土生土長的山東煙台人,他們自由戀愛,但因父親家族背景複雜,文革時身家不夠「清白」,於是成婚時曾受女方家長制止。婚後兩人努力謀求出路,沒有順應國內社會主義前進,亦沒有抱緊國仇家恨的思緒生活,父親獨自到南方的香港學廚,為家人找到更自由的未來,留下母親在山東照顧哥哥,後來時機成熟,一家人在香港團聚,柳廣成在香港出生,後來輾轉到日本發展。於是在山東的時候,父親總是安慰他,說只要待家裏儲夠錢,他們便會回香港去。每每兄弟二人被欺負,哭着回家,母親也總是說只要回到香港,他們就不會再被欺負,使得他默默把父母這些話記往心坎中,柳廣成於是對那個遙遠而陌生的南方城市築起了美好想像,打從心中覺得香港或許是最好的地方。

他的出生地

一年後,他們終在山東回香港的路上。這次遠行,柳廣成知道自己要到香港,尤其心安。抵達香港後,他們一家住進了筲箕灣,他被安排到區內的小學讀國際班,班上的同學來自世界各地,老師常教他們要有獨立思考,強調言論自由與種族平等。

「我對香港的感情一直到升上主流的中學,才多了負面的想法。」升上中流中學後,他回到了香港高壓的教育之中,發現香港這個地方總是要人往錢的方向走,主流價值只圖安穩繁榮。「我不喜歡老師和長輩的那一些勸導,他們總是教年輕人要好好讀書,找份好的工作,公務員是鐵飯碗,人要安份才能幸福。」他在大學選科的時候,把頭三志願都填了藝術系,老師見到,問他讀藝術系後畢業打算做什麼,暗示要他務實些。

「我從小就夢想畫漫畫,於是最後還是考進了中大藝術系,主修中國藝術。」雖然中國藝術和漫畫聽起來風馬牛不相及,但他說其實兩者都是以黑色的墨水在白紙上勾勒出線條,性質相近,且工筆畫、書法和漫畫一樣都是講究線條的藝術,使他在學院學習的過程中還是增長了漫畫創作的根基與思考。

只為鋪陳門面的藝術教育

除了畫畫,大學時的他迷上了舞蹈。跳舞令他對肢體創作有很大的啟示。「跳舞的過程增加了我對人體的想像力,比起以畫人體素描作為練習,舞蹈令我能更自由地想像出人的不同形態」,他說Hip Hop文化亦讓他更明白思想自由的價值,使他更勇於挑戰權威,成為一個想法通達的人,一再擺脫中學階段制式化的教育。但他未待到畢業,便離開了大學。「那四年,人們一聽到我讀藝術系,就會把我當成了某一類人,這令我想到童年時在山東的事。我不想別人一聽到我的出身就往我身上強加想法和標籤,於是很天真地覺得不完成大學的學業,便可以為自己撕去標籤。」他說天真無悔,至今他也沒有後悔自己當年選擇不完成大學學位。

棄學那一年,他一個人從家中搬了出來,並在主流學校找到了藝術科助教的工作,平日為老師收集功課,執拾藝術用具,沒事做的時候就躲在藝術室中畫畫。但那年的經歷並不好,甚至使他覺得香港的藝術教育永遠都在鋪陳門面,欺騙家長。「校長會事要求我們佯裝學生畫畫,再把那些畫作在家長日中展出,好讓家長有錯覺,覺得學校能培養學生的藝術天份。」他試過找不同的老師傾訴,收到的回覆都說過往已有老師提出反對,但最後無法動搖到校長的想法,勸他接受服從。「藝術科老師甚至說,其實外面大部份的學校都是這樣,一些參加校際比賽的作品甚至會事先經由老師修改潤色,才拿出去比賽。我聽到後很受到打擊,做了一年就辭職。」後來,他做過大大小小的工作,發現社會與自己想像的大大不同。

二○一六年,他搬進百呎不到,位於深水埗汝洲街附近的劏房,家門外便是鼠巢,鼠輩晝送疾走嗚叫,四處索食,有時夜深了還是傳來鄰居吵鬧的聲音,孩子嚎哭,大人發飆不止,教他看見了更真實的香港。

「當時試過開門想看看究竟,卻遇見了同樣想了解情況的鄰居。對方見我開門,對我說:『唉,誰叫我們窮,窮人就只可以這樣生活。』明明是安慰說話,聽來卻完全沒有安慰的感覺,反而讓人有更深的無力感。」那時,他正值人生的低潮期,連載的漫畫被腰斬,他覺得自己已盡了力,盤算轉行,不再畫漫畫。當時心理壓力令他身體轉差,皮膚常常無故發癢,朋友邀他到台灣短住休養。

在台北的日子,他身上的紅疹默然散去。他發現自己對台灣有莫名的熟悉感:大街小巷寫着和香港一模一樣的繁體字,人們說着流利的普通話,老一輩因經歷日佔時期,至今有時仍會以日語交流,在夜市播着日本老歌跳舞。

「我覺我台灣就像把我所熟悉的地方打散,再結合一遍一樣。雖然我不熟悉台灣,但那個地方好像總結了我人生珍貴的回憶。」

「我從香港來」

回港後,他受香港藝術中心邀請,到法國安古蘭國際漫畫節參展。柳廣成說,那一次自己就像孩子在法國開了眼界,飽受衝擊下回到香港,他重新燃起鬥心,決定好好思考自己的創作方法,最後他決定回歸簡單的工具,用白紙和鉛筆作畫。以不同軟硬深淺的鉛墨,加以不同的力度,刻劃畫中不同的質感和層次,他喜歡傾聽鉛筆在紙上擦過的樸實無華的聲音。

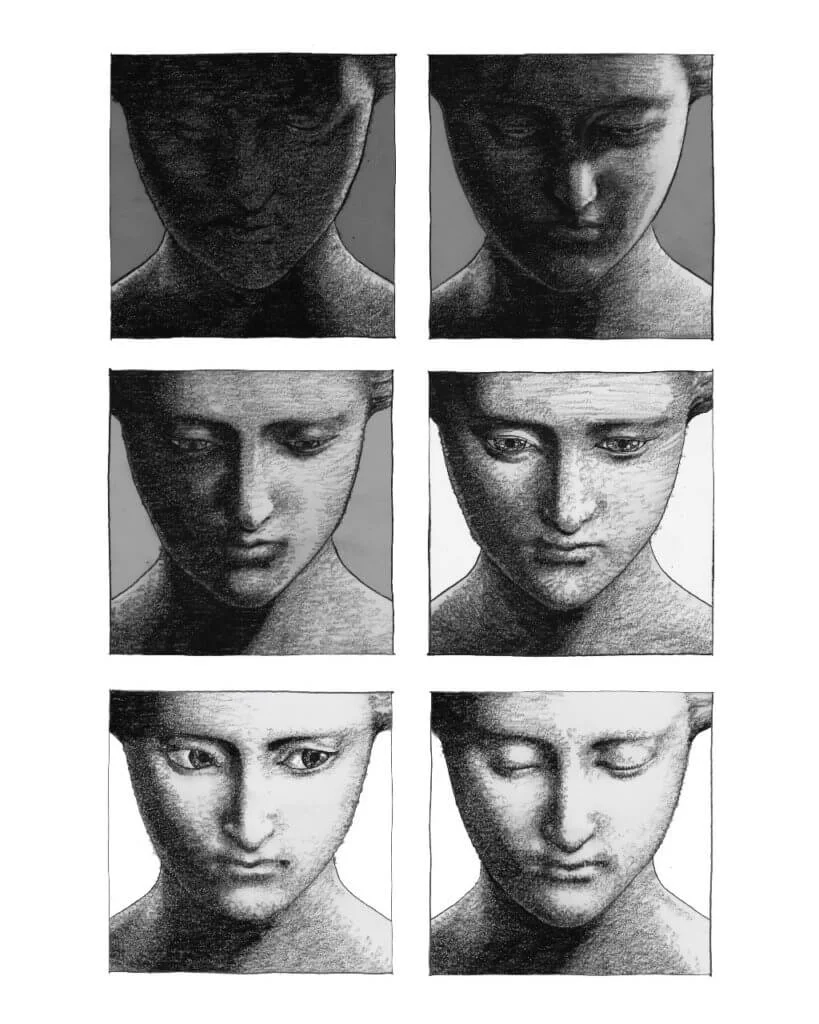

像那些熱血漫畫的主角,他在乏力無以為繼的時候,找到了出口,並深入思考漫畫於人生和藝術的意義。其後,香港亂局頻生,社會運動接連舉行,他以漫畫明志,畫出不少富有政治意味的畫作,以極短的篇幅,凝止的鏡頭,表達出深雋的意思,觸動了不少香港人。有台灣出版社建議他把香港正在消失的意念畫下來,撰成《被消失的香港》一書,然而成書時,隨島上政局白熱化,《被消失的香港》在香港被消失了,始終無法發行上架。這一年,他只好一遍又一遍地畫着一個努力把生命力掩藏的石膏像:

這尊石膏像總是與世無爭地垂着頭,她乖巧地合上眼睛,只有在閉館,一個人都沒有時,才幽幽地張眼思考,一旦遇到保安提着電筒靠近,她又幽然掩起眼睛,就像極權下的人,石像盡力掩埋她的思想,壓抑臉上的悲傷。

柳廣成在一張張關於石膏象的畫作中加上描述:「我察覺到巡視的燈光,我已準備好寂然不動」,「我察覺身後保安巡邏的燈光,我閉眼繼續扮演沉睡的雕像」,「我可以繼續偽裝成一尊雕像,但我不會忘記自己有思想,曾為人時的模樣」……

後來,他忙着收拾家裏的書與畫,工作室清理好了,已經退回給了業主,因為剩不了幾多天,他將獨自在從香港到台灣的路上。

這次,他比過往任何一次遠行還要沉著。

回看人生,他像停不下來的舞者,永恆不止重疊的定格動畫,與鉛墨下流動的線條——從一個地方到另一個地方,再從另一個地方去更遠的地方。

「我想一直遠走他方。但日後如果有人問我打從哪裡來,我都會對他說:『我從香港來。』」柳廣成說道。