ADVERTISEMENT

較早前,中環老牌西餐廳Jimmy’s Kitchen約滿結業的消息傳出,僅餘日子的午、晚市空檔都被火速訂滿——大家都希望把握機會,一嘗昔日風靡殖民地年代的招牌菜式,包括法式洋葱湯、德國焗豬手、俄式牛柳絲、印度咖喱燴飯等。這些統稱為「海派西餐」的美食,無疑曾佔據我們幾代人的生活和回憶,可是在近年來卻又買少見少了。

法式洋葱湯 // 先將洋葱炒煮,然後才熬煮及靜置,好讓洋葱的甜味得到釋放。奉上前加上多士及埃文達芝士燒香。($84)

上海開埠後的飲食文化結晶

「海派西餐」即是上海風格的西餐。追源溯流,上海在中英簽訂《南京條約》後開埠,西方文化隨之湧入,英、法、意、俄及德國菜餐廳亦在上海遍地開花。在眾多菜系中,俄國菜的影響最為深遠,全因當時大批俄國貴族和商家於俄國十月革命後南遷避難,並在上海落地生根。

印度咖喱燴雞飯 // 相傳創辦人Jimmy James行船時,遇上一位印籍同僚無私地分享自己的馬德拉斯家傳秘方。可選乾濕兩食,乾式食法更為印裔富豪夏利萊盛讚為全港最美味。伴印度脆片及多款調味醬。($208)

火焰焗雪山 // 屬經典美式甜品,場內每位小孩都會期待它的出現。侍應會在席前澆上烈酒,然後點起藍色火焰燃燒。蛋白霜吃來微焦香脆。 ($184,二人份)

只是,可以想像是,中西烹調風格大相徑庭,中國人未能適應也是意料中事,於是廚師們便改用中式食材和調味,配搭西式烹調,希望能迎合國人的味蕾。以經典名菜羅宋湯為例,上海版本的甜味大於酸味,並且以番茄及椰菜代替俄國版本所用的紅菜頭。肉類菜式如牛、雞和豬,全都會煎、烤或炸至全熟,沒有半點血水。至於西餐常用的鮮香草,影子則是少之又少,一律改以喼汁及番茄醬代替。

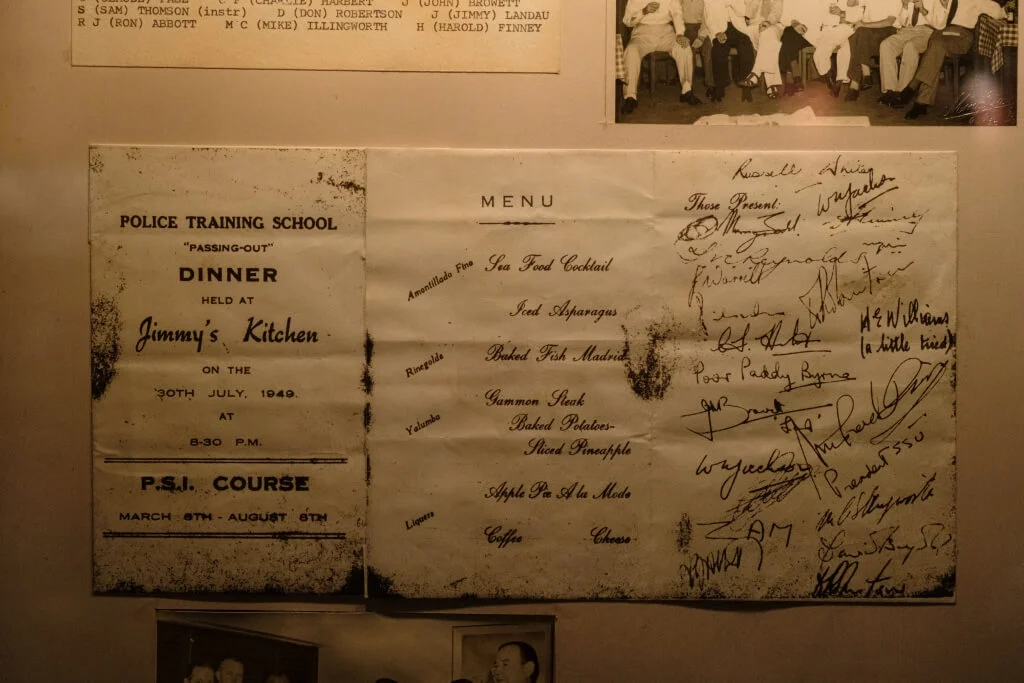

二戰後,人們所吃的食物相對簡單。菜式如海鮮雞尾杯、冰鎮蘆筍、西班牙豬腿扒等,已能組成一場盛宴。

殖民年代專屬的上流品味

於1926年在上海創辦的Jimmy’s Kitchen,與來自廣州的太平館餐廳,同為首批在香港開設的海派西餐廳。當年香港的殖民地身分,相信與店家決定南移有著密切的關係。太平館餐廳第三代傳人徐漢初便曾說,餐廳當年決定來港開分店,便是估計日軍不會侵佔英屬香港。二戰後,中國改革開放,上海商家紛紛南下發展,便進一步把固有的西餐文化引進香港,讓五、六十年代時上流社會及年輕人無不追捧西餐,以彰顯生活品味及時髦觸角。

餐廳於1928年來到香港,首先落戶灣仔,六年後才先後遷往中環戲院里,以及現址南華大廈地庫。

Jimmy's Kitchen

中環雲咸街1- 3號南華大廈地庫

2526 5293