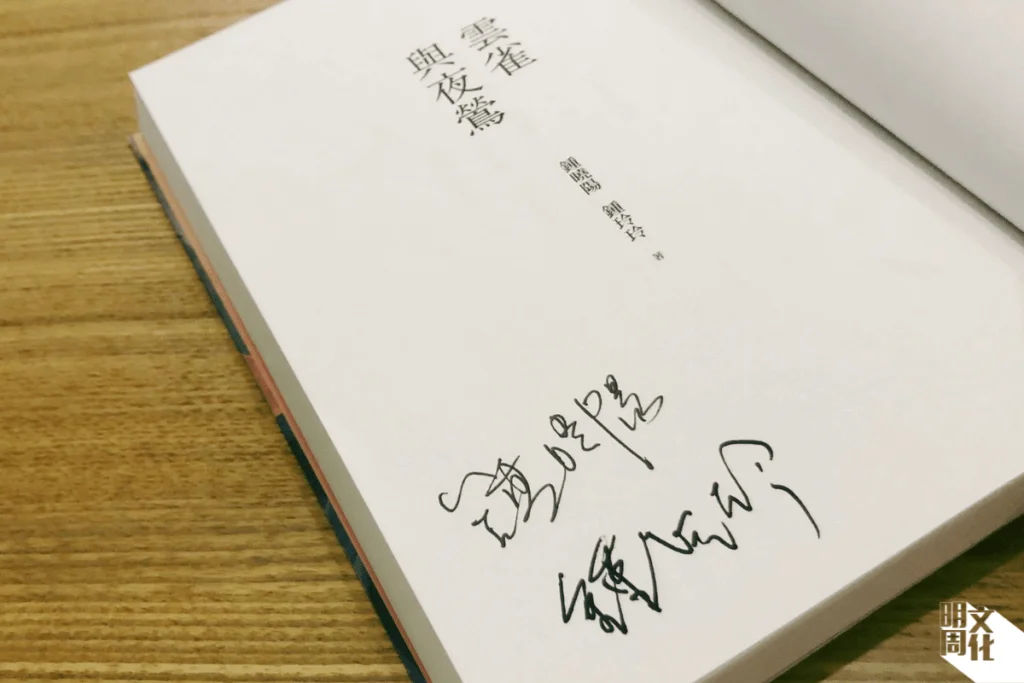

若要記下這年香港文學的重要一頁,必然包括鍾曉陽與鍾玲玲合寫新書《雲雀與夜鶯》。作家各自交出新作,以及你來我往的對話,字裏行間能看到寫作者晚年的變化、以及二人文學生命的相遇相知,種種火花與觸動,正是合寫之可貴,如漫夜靜候驀然閃出最亮麗的光芒。

天生的作家

要兩個作家合寫一本書,絕非易事,既是風格差異也有默契的考驗。鍾曉陽的虛構和鍾玲玲的話語,是不同的語言,結合起來卻有意想不到的效果。七月中,鍾曉陽與鍾玲玲出席新書對談講座,由黃念欣主持,分享《雲雀與夜鶯》的合寫出版過程。鍾玲玲指,出版不是私人事件,需要經歷一段意料之中及意料之外的過程,而她形容,鍾曉陽與自己的分別,是「顫慄與優雅的區別」:

「小陽的讀者很多,我的讀者很少,這是一個事實。我們的區別不僅僅是讀者數量的區別,更是根本性的區別。我認為就是顫慄與優雅的區別。如果你們已經閱讀了《雲雀與夜鶯》,就會發現小陽的語言在過渡期後有了微妙的變化,而這種變化是值得鼓舞和期待的⋯⋯至於我,讀者可能發現,我的語調和使人喘不過氣的連禱詞似乎變得體面多了。既然整理儀容是出門的基本禮儀,我相信這些改動也是過程中必須的。」

最要感受這種根本性的區別,以及作家自己寫作的微妙變化,相信是《雲雀與夜鶯》所收錄之二人新作,鍾曉陽小說〈晚期風格〉與鍾玲玲小說〈陳詞濫調〉。

其實在書中的對話部分,擅長寫故事的鍾曉陽換上比較貼近內心、感覺的語言,類似散文筆觸,她提到需要棄掉一貫的說故事筆法。而〈晚期風格〉的寫作比起過往被稱為「張派」或閨秀風格的小說亦有另一番韻味。鍾曉陽以十八之齡交出出道作《停車暫借問》一鳴驚人,以小說創作為主,八十年代就出版《愛妻》、《流年》、《哀歌》,《遺恨傳奇》等,近年多次重寫舊作。黃念欣曾以「晚期風格」評述鍾曉陽、鍾玲玲及黃碧雲這三位香港女作家。而鍾曉陽今次新作正以〈晚期風格〉為題,小說意念早於八十年代,直至一八年重拾。故事講述藝術家晚年面對創作停滯,與年輕女生的一種緣淺情深,訴說某種該有的感慨,情感真摯動人。讀到女生說出自己處於這個時代,在香港,甚麼都是留不住的,「我想過的是一種自由而不放肆的生活,但也許我只是做到放肆而已。」尤為感觸,小說家的意念由數十年前來到今天依然有着寬闊不過時的視野。

鍾玲玲著作產量不多,自言是「小眾作家」。〈陳詞濫調〉則是她再一次說一個她寫過的故事,和多年前故事裏面的人物對話,訴說你存在於我的創作裏面,是我交織出來的對象。鍾玲玲的文字風格低迴充滿省思,是生命個體的反覆詰問,以自己為對象書寫呈現,語言充滿碎片,卻在細微處寫至最深邃最逼近本質,尖銳而顫慄。在講座上她提到,很久以前曾經有人對她說:「你字唔識多個竟然做咗作家,執到啦。」

她續說:「如果不是玩笑,很少人會如此坦率地指出這個事實。我感到很幸福。因為我沒有落空,而是執到。但我想知道,促使一個不識字的人提筆寫作的原因是什麼。你們一定聽過這樣的說法,我們是什麼,我們便做什麼。你們也一定聽過這樣的說法,作家能夠為我們呈現的,就只有他自己。我相信這些說法,像所有事實那樣,有或多或少地是真實的。因此我認為促使一個不識字的人提筆寫作的原因就只有一個。他是天生的作家,他會執到。在這件事情上,我想說,成為一個小眾作家,是我鍾意的,也是理所當然。」

閱讀鍾玲玲在新書中的文字,不論是小說文本或對話段落,反反覆覆書寫,生與死,時代與激情,犧牲,以及愛的本質,亦即生而為人該問的她都用年月費盡一切言說來發問。從上世紀六、七十年代走過來,鍾玲玲寫下時代與個人的千迴萬轉:「既然生於一個人人參與的時代肩負不可推卸的責任,那麼在歷史性地成為過去以後就應該追問,到了後來時代留下的是甚麼。我只是一個自然的人。一個自然的人就是聽任激情和欲望引導的人。就好像單單擁有激情和欲望還不夠你還必須信仰一些甚麼你還應該抵抗一些甚麼,從一個時代的理想到一個人的墮落,總的來說就是你能夠為你的自由幹些甚麼。」

有緣結識是多麼值得歡喜的事

無論是新書收錄的書信往來及對話,以至現場講座對談,都能感受到鍾曉陽與鍾玲玲的相知相惜,是合寫的可貴。兩位作家都是第一次合寫。第一部分「對話一 雲雀與夜鶯」為敘事,以二人的故事,配上上世紀九十年代彼此間的書信,稍作修飾,形成書信體小說。「昨日的你我只能想像,今日的你我卻有緣結識,這是多麼值得歡喜的事。」我們能窺看她們由編輯與作者的關係,相識到分享文學生活,如何看待自身之不足,又如何彼此扶持,像鍾玲玲對鍾曉陽說的一句話:「你不要對自己失望。這才是最要緊的事。」創作從來是爭鳴而兩位寫作人卻能理解甚至互補契合。

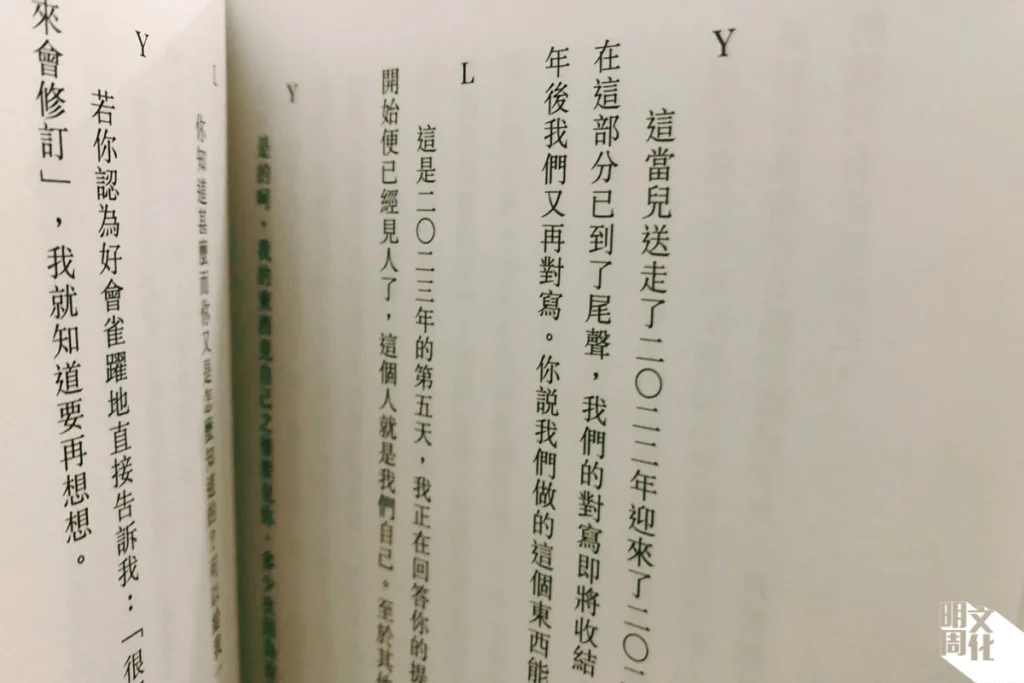

對話的部分由鍾玲玲提議開頭,章節「詞/語」中,二人各就關鍵詞書寫,介乎對話、沉思,營造,倒成為兩個人之間的私語。鍾玲玲在講座上說:「我非常樂於在這件事情上與我的朋友從頭走到尾,我不會掉下她而她必須掉下我,因為她仍得走下去,而我已經抵達終點了。」這裏說的,應是鍾玲玲在出版前作《生而為人》時,就說過不寫了,是到了終點。但鍾曉陽提到,在每人接力寫一段段詞語時多番修改,鍾玲玲不時問候她,如果辛苦就不要寫。不過,最終還是合力完成,鍾曉陽表示,如果這次合寫,鍾玲玲願意做,「就可以保留至少哪怕只是半本書的文字,就有多一點點鍾玲玲的文字可以看。」這份相知相惜實在難得。尤其是尾章「增補/對話」裏作為回顧或總結,更見她們的默契與深厚友誼。

想起鍾玲玲在講座上說,如果是天生的作家,便會執到。正如書中她所寫:「一個人一生之中再沒有在一個正確的時間閱讀一本正確的書更重要了,而且一個人在一生之中所能夠發生的最糟糕的事,再也沒有較無法去愛更糟糕的了。」這本《雲雀與夜鶯》,可能對於一些讀者來說,就是重要不過的事,是極為珍貴的「執到」。