世界事物的最簡單區分,就是好和壞。有好事和壞事,好人和壞人。雖然過分簡化,但因為出於人的感受的根本好惡,所以也是人之常情。說到書,也可以分好和壞。於是才有什麼「十大好書」之類的,作為普遍的評價。(很少有人花心思去選十大壞書,原因可能是出於厚道,或者避免為壞書做宣傳。)書其實有許多種,不同書種之間的好壞,自然很難一概而論。我們暫且集中來談談小說。

常常會被人問到:你覺得怎樣才是一本好小說?這是個近乎不可能認真回答的問題。要判斷什麼是好小說,自然先有一套好小說的評價標準。問的人問的是哪個標準,但答的人往往知道,不存在一個客觀的、單一的、永恆的、普遍的標準。好吧,那就根據你個人的、也即是主觀的標準去說吧。但是,也不能任性地說,總之自己覺得是好就是好,是壞就是壞啊。於是又不免嘗試定出一些普遍被認同的準則,試圖去說服別人接受。

既然不能一口咬定什麼是「好」,什麼是「壞」,那就在「好」和「壞」之中再細分一下吧。喬治.奧威爾有一個很妙的說法,他曾經談到一種「好的壞書」(good bad books)。把「好」和「壞」兩個形容詞疊在一起,竟然產生了新的分層和分類作用。雖然他沒有詳細解釋,但推斷他的意思,第二個形容詞,應該是指知性的判斷。所謂「好書」,就是知識分子所認為的含有豐富意義的文學作品,好像《尤利西斯》和《追憶似水年華》之類的。反之,就是「壞書」了。前一個形容詞,是感性判斷,也即是我們看一本書的直接反應。我們會拍案大叫「好看」,或者破口大罵「垃圾」,其實就是看得過不過癮的問題。所以「好的壞書」就是「文學品質不佳但看得很過癮」的書了。言下之意,似乎也應該有「壞的好書」,還有「好的好書」和「壞的壞書」吧。

好小說應該有什麼特質,就要看我們想它好在哪裏了。如果是好在知性方面,當然會要求有創意,有啟發性,有批判性,有社會、文化、歷史反思,諸如此類。但如果是好在感性方面,那就很簡單—過不過癮,好不好玩,感不感人,會不會教人哭、逗人笑?兩者兼備的,就是「好的好小說」;只有前者沒有後者的,是「壞的好小說」;有後者沒有前者的,是「好的壞小說」。至於「壞的壞小說」,就不用說了。

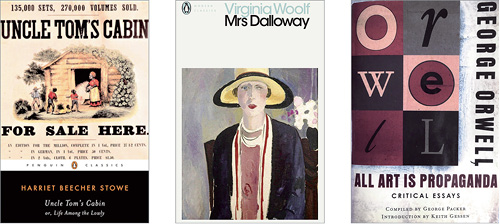

奧威爾所舉的「好的壞書」的例子,大多是二十世紀初的英文通俗小說。他還大膽地打賭,美國斯托夫人的《黑奴籲天錄》,將會比維珍尼亞.吳爾芙的所有作品更能長存於世上。(《黑》是十九世紀非常流行的反奴隸制通俗小說,雖然立場正確,但十分煽情,被認為誇大了黑人的刻板形象。)基於對普羅小市民的強烈認同感,奧威爾抬舉通俗文化,討厭高級知識分子。但是,他又同時讚賞喬伊斯、艾略特和米勒等現代主義作家的某些作品。大概是因為對兩邊都有喜好,才弄出「好的壞書」(或「壞的好書」,如此類推)這種「雙重標準」。

無論第一個標準(感性趣味)還是第二個標準(知性意義),其實也很難絕對論定。感性趣味隨時代風潮變化,而且很容易落入庸俗甚至是惡俗。今天的搶手貨隨時會變成明天的敝屣。知性意義也會隨社會價值而遷移,例如在共產主義底下,「工農兵文學」很有意義,但自由主義社會的讀者會嗤之以鼻,覺得是沒有生命的樣板戲;相反,自由主義社會的作品,在左派評論家眼中是腐敗和墮落的資產階級毒物。而且,感性趣味未必是天生而然的,經過高級文學訓練的讀者,會真心覺得讀但丁的《神曲》是超凡入聖的愉悅體驗。愈難懂愈晦澀的作品卻讀得愈興奮愈過癮,這樣的讀者大有人在。這種特殊的享受也是不能否定的。什麼才是過癮,真的要看你上的是怎麼樣的癮。而在閱讀或藝術欣賞的領域,怎麼樣的癮都可以培養出來。究竟哪一種癮才是天然的,人所共上的,實在很難定奪。

小說好壞的標準是個永恆的爭議。永遠也有人堅決地站在感性的一邊或者知性的一邊。面對過分的知性探索而令小說變得枯燥無味,便會有人跑出來重提小說的古老源頭—單純的故事所帶來的愉悅和其他感性心理需要。好小說很簡單,就是一個好聽的故事!小說和故事的淵源不能否定,對好故事的需求似乎是人的本能,但是,把小說單純地等同於故事,似乎又不必要地畫地為牢,放棄了太多別的可能性。故事派的貧乏,又會激起一些人跑出來,主張小說除了提供愉悅,還有很多有意義的事情可做。如此這般,知性和感性要求,循環不息。

我個人認為,偏向哪一邊都是不智的,都忽略了小說某些重要的東西。問題是,為什麼要非此即彼,互相排斥呢?為什麼不能兩者兼得呢?用奧威爾的說法就是:為什麼不能有「好的好小說」呢?即是既令讀者讀得痛快,又帶給讀者深刻意義的作品。奧威爾的「雙重標準」或「雙名法」(近似分類學上的雙名法),可以令我們判別和包容「好的壞書」和「壞的好書」。對於文學品質不佳的書,我們也可以享受;對於文學意義深遠但讀來不太過癮的書,我們也可以忍受。至於既無品質又無趣味的爛書,我們可以置之不理。這不是一個很能靈活變通的價值系統嗎?

實情是,弄出那麼複雜的名堂,也不過是為了避免回答「怎樣才是好小說」這個問題而已。