倪匡是一個奇才,也是一個異人,他的腦子裏裝滿了古靈精怪的故事,下筆如有神助。

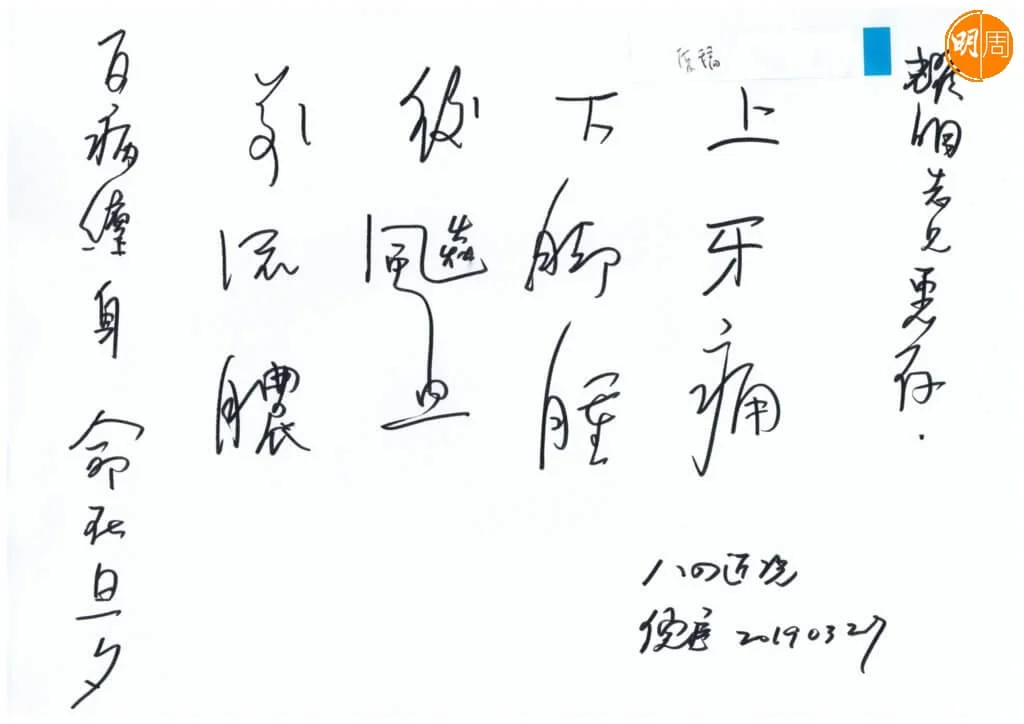

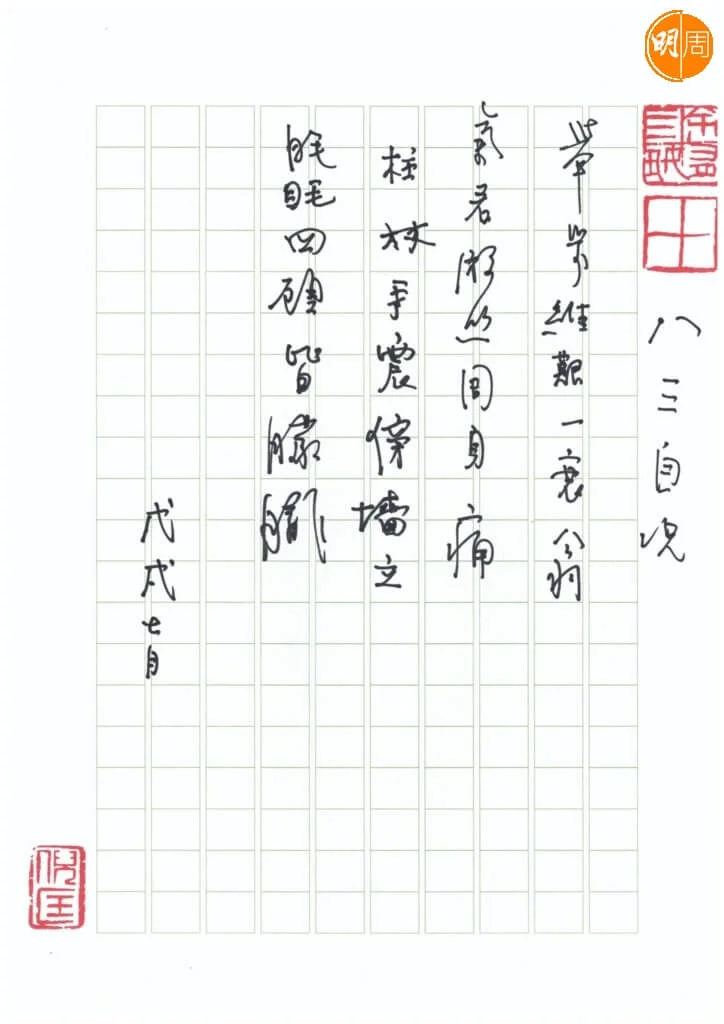

他真是筆如輪轉。他說,他最高記錄,每天可以寫二萬字。他寫稿時,把原子筆固定在一張稿子最上端的方格位置,只是把原稿紙一逕往上推,這樣寫來較省工夫又快捷,不啻是他的一大發明。

他說,在上世紀六十年代,他為了謀生,可以同時替香港十多家報紙寫連載,每家報紙的故事各個不相同,大致沒出過錯。只有一次例外,那趟「送稿佬」(那個年代作者把稿子寫好後,有專門送稿人把稿子送到不同報館)把稿子送錯了,所以牽一髮而動全身,他老人家才不理,他讓報紙負責人自己搞掂,說罷哈哈大笑──他不急,報紙編輯比他還急,因為翌日要見報。

這是他寫作的黃金時代。他的作品一部一部地接踵出品了,單是膾炙人口的衛斯理系列,攏共一百四十五部,就有一百五十個故事,近二千萬字。他說,事後翻閱,也為自己的驚人創意和奇思妙構所感動。他半開玩笑地對我說,也許當年是外星人假他的手寫的。就是讓他現在再來寫,肯定是寫不出來的。

他對此很自豪。在一次對話中,他更認為「全世界沒有寫得我這許多而且是一筆一劃逐個字爬出來,不是用電腦打出來。」他透露他的所有作品的字數加起來,起碼超過一個億,足足可繞地球一匝有餘,世上沒有一個作家可與他攀比,說到此,不免洋洋得意。

倪匡寫這些故事,在上世紀讀來,都是匪夷所思的咄咄怪事,譬如外星人、黑洞、複製人等等,在那個年代純屬子虛烏有的無稽之談,現在卻一一被科學證實了。

我曾問他,他怎樣把無稽之談變成有稽之談?他瞇瞇笑地說:「這就是作家的本事了。所有預見都根據作家的常識。」

倪匡的「常識」相信是來自是對天南地北讀物的涉獵。他喜歡閱讀,幾乎無書不歡──這一點像極了金庸。有一次跟他談起內地作家,他竟然侃侃而談。他閱讀範圍很廣,從古代的《封神榜》、《聊齋》、《搜神記》、《八仙過海》……,到當代內地作家莫言、余華、蘇童等,無不津津樂道,如數家珍。

對於外間給予「科幻小說作家」桂冠,他是敬謝不敏的。

他表示,外國科幻小說看得少,他的創作靈感大都是來自中國的神話──誌怪小說,他甚至表示:「我覺得古代的神話傳說差不多每一篇都是非常好的科幻小說。」

在一次與他談話中,說到內地的科幻小說家,他特別推薦錢莉芳女作家,她以漢代歷史為背景創作的《天意》、《天命》科幻小說瘋魔了內地讀者。他對這位女作家作品推崇備至,他說甫接觸到她的作品便「驚為天人」,她的作品「充滿詩意」和歷史感。

期間恰巧香港各界婦女聯合協進會的負責人盧高靜芝女士讓我邀請倪匡出來開一個文學講座,我便打蛇隨棍上,對倪匡表示不如做一場他與錢莉芳的公開對談,他猶豫了一會,最後說如果我能把錢莉芳請來,他願意考慮。

後來我通過一些關係,輾轉聯繫了身在江蘇無錫的錢莉芳本人,她一聽是跟她心儀的科幻大師對話,煞是高興,很快答應來香港。那是二○二○年六月的事。最終因香港新冠肺炎疫情日趨嚴重,這事只好告吹。現在倪匡已下世,這一歷史性、跨兩代人的世紀科幻小說對談,已是天上人間,遙遙無期,令人深感遺憾!

倪匡對我說:「我創作力最旺盛的時候的那十年八年,是我生活最荒唐的時候。」他在青壯年歲月,可謂酒色財氣樣樣齊,平常很少顧家,到了晚年,他洗心革面,可說是浪子回頭,長期窩在家,專心致意照拂他患有腦退化症的妻子,形影不離,包括她一切起居生活,剝生果、餵她吃東西,無微不至。他私下語帶蠱惑地對我說,當他其他quota都用完了,才覺得應該珍惜眼前人。

倪匡一再表示,希望他比妻子走得晚,如果他先走一步,他怕妻子乏人照顧。後來倪匡的身體也患了各種毛病,晚年的他,更得皮膚癌,動過手術,他捲起褲管讓我看大腿,只見血迹斑斑,雙腳腫脹如豬蹄,令人不忍卒睹。但他為人樂觀,仍然嘻笑怒罵不改老頑童本色,尋常老年人唉聲歎氣、皺眉苦臉,小病說是大病、大病說是絕症的所有陋習,從他身上一點也不起作用。我暗忖,他的精神支柱,就是一心守護他的愛妻。這也是他唯一的信念。之前,我們總覺得,他會堅持與病魔抗衡下去,直到……。

正是非瑜背諾,是天不假年,人不遂願,他不得不遺下不忍捨離的妻子,飲恨而逝,這才是令人傷痛扼腕的事!