第一次寫影迷信,是看完《保鏢》(一九六九)。年紀雖小,不懂什麼是惆悵,心裏卻難受得不知該如何形容。知道電影裏的阿飛已死在銀幕上,只能回家寫信給把他演活的他。

信寫好交給家人代寄,半夜醒來,聽見他們在議論內容:這麼小就做「追星」,大了怎麼辦?

「追星」本來便是「少不更事」、階段性的「正經事」,隨年月日在每個人身上留下的無憾與有憾:誰的頭上不曾有過深夜海洋般閃閃發亮的黑髮?

不同世代都有它那一位留了長髮的男孩在同代人的心間徘徊不去。

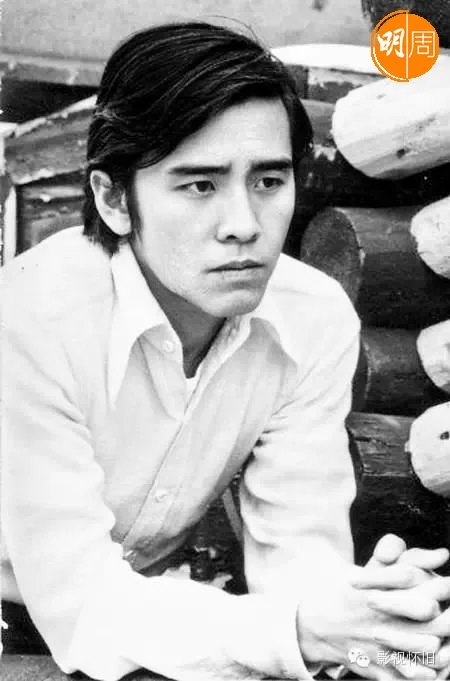

我們的代表是姜大衛。如今七十四歲的他,「朝如青絲暮成雪」不全然適用作為形容,因為青年的輪廓依稀猶在。

姜大衛是在眾多上一輩文藝小生步入中年之後平地響起的一聲春雷。前輩的優勢,他一點也沒有。也幸好沒有,不然便只是以慢速的鏡頭,把快將落幕的潮流加以拖延。而他又比以剛制柔的王羽、羅烈有着更強的時代氣息:時為性解放的光輝歲月,女孩穿迷你短裙,男孩留及肩長髮。

他的恩師張徹也提拔了王羽、羅烈。然後是一身陽光的狄龍。狄龍及時出現,既是解除了王羽跳槽嘉禾的威脅,也打破了陽剛電影只能以刀劍稱雄的固有局面。但當姜大衛不是以全新人,而是龍虎武師轉換跑道的身份與狄龍並肩作戰,他的長髮便在狄龍的短髮對比下更見柔韌的反叛性。

一頭長髮的形象已具備一半以上的時代感,張徹乾脆讓他在民初武打片裏穿上當時得令的尼赫魯裝,那是中國熱之下西方人的時尚圖騰。至於尼赫魯裝與中山裝在姜大衛身上的不容混淆,就在中山裝大多是藍與黑,而他是一枝獨秀的白,是王羽在《金燕子》(一九六八)中蕭鵬的白進化到姜大衛在《報仇》(一九七○)裏的白。二人堅守一致的原則,沒有被他人與自己的鮮血濺滿,白只是蒼白。

又弔詭的很,血那麼熱的青年,慘白才是生命的顏色。豈止外型上不修邊幅,一而再在江湖上披着浪子的外衣玩世不恭,所有的輕狂皆發自內心的孤絕。是以他的武打戲分看來更有舞打之感,拳來腳往,劍影刀光,都不及在風中翻滾如浪花的長髮好看,耐看。

最後,浪子的下場和沒腳的雀仔一樣。當長髮不再跋扈飛揚,民初的阿飛比現代的阿飛之死,只有更蕩氣迴腸。

歲月匆匆,如果今日有機會遇上姜大衛,他後來在影視上亦編亦導亦演的作品,皆能提供無盡話題。這印證了鍾情一個明星,可以超出懵懂時期做的夢,而是某種自我實現的投影。

雖然,一個小學生在銀幕上看到那個眼神憂鬱的「他」為何如此觸動?確有些奇怪,我不是從來都很開朗的嗎?