節錄自 劉培基自傳《舉頭望明月》

○二年十二月六日,淩晨兩點多,接到梅艷芳的電話,「今天收到身體檢查報告,醫生說不太好。」我心一沉,翌日立刻回港。

甫見面,我把她擁在懷裏,她哭了,語氣平靜地告訴我,她患了子宮頸癌。我想起九九年她曾經說,在例行檢查時,發現子宮長了個水瘤,她當時說得很輕鬆,「只是平常事,醫生說會自自然然痊癒的。」我對婦科並不瞭解,也不知道兩者是否有關。

憐惜地看着我最疼惜的小梅妹,尚未來得及安慰她,她的淚水再度落下,「Eddie哥哥,我這一生人都很尊敬你,很聽你的話,但這次希望你讓我自己作決定。人生,也不過如此,都是辛苦的。我會接受治療,但如果要我受很多痛苦,那我就不想了,因為我覺得我已經很辛苦。就算不踏出這個門口,供樓、我的製作公司、養活自己和其他人,每月的開支大約需要五十萬……我也不過是個女人……」望著她瘦小的臉孔,滾流不斷的淚水,我痛心、難過、理解。

她接著說﹕「我比較相信中醫,治療過程沒那麼辛苦。」她的說話,她溫婉的眼神,至今仍留在我的腦海裏,那刻我難過得無言以對。以我的性格,在正常情況下,無論如何也會迫她看西醫,但我太明白她的難處,我尊重她的選擇。

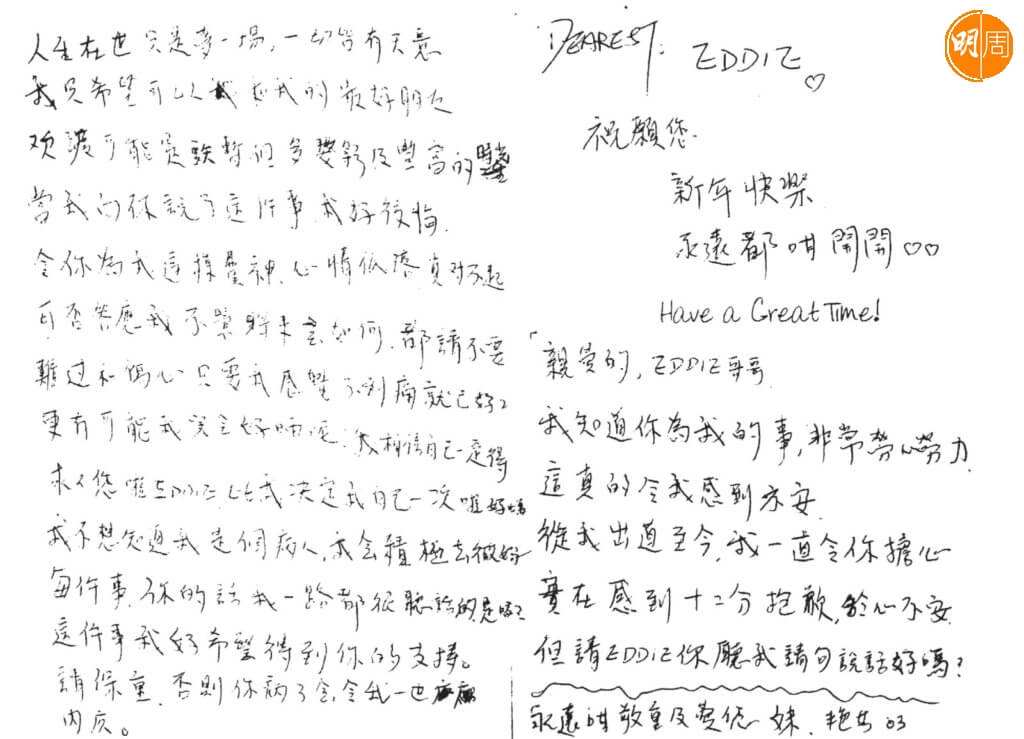

○三年的新年,梅艷芳在給我的賀年卡裏,寫了一封信,那是她給我最後的信——

親愛的Eddie哥哥﹕

我知道你為我的事,非常勞心勞力,這真的令我感到不安。從我出道至今,我一直令你擔心,實在感到十二分抱歉,於心不安,但請Eddie你聽我講句說話好嗎?人生在世只是夢一場,一切皆有天意,我只希望可以和我最好的朋友歡度可能是短暫但多姿多采及豐富的時光。當我向你說了這件事,我好後悔,令你為我這樣費神,心情低落,真對不起,可否答應我不管將來會如何,都請不要難過和傷心,只要我感覺不到痛就已好,更有可能我完全好曬呢!我相信自己一定得,求求你啦Eddie,俾我決定我自己一次啦好嗎?我不想知道我是個病人,我會積極去做好每件事,你的話我一路都很聽話的,是嗎?這件事我好希望得到你的支持。請保重,否則你病了會令我一世內疚。

永遠咁敬重及愛你

妹 艷芳 03

整封信字裏行間滿滿是愛。

我決定陪伴阿梅走以後的路,為了方便照顧她,我不能再住在泰國,但如果我忽然搬回香港,朋友一定會追問原因,而我又必須替阿梅保守秘密,最終我選擇搬到廣州居住。

我知道北京有一位姚教授,是這方面的專家,便請他來香港為阿梅診治,服了數劑中藥後,姚教授建議阿梅接受中西配合的治療。然而,胞姊愛芳就是因為相同的惡疾離世的,阿梅看著姊姊在治療過程中身心飽受折磨,令她留下陰影,加上擔心動手術後中氣受損,影響唱歌,更擔心電療和化療引致大量脫髮,影響儀容,無法工作。

在朋友介紹下,我陪她到蘇州、上海遍訪名醫,在求醫的日子裏,閒極無聊,我教她用手機發短訊,從此便常常收到她傳來的文字。

○三年,沙士疫症的陰霾籠罩著整個香港。四月一日,張國榮突然輕生,令我與阿梅本已沉重的心情加倍沉重。當我和她去看Leslie最後一面時,她望著他的遺體,低泣,喃喃自語﹕「我也很快來了。」我無法止住眼淚,心真的很痛,為他,也為她。

四月中旬,陪她到上海覆診,她說晚上想約幾個朋友吃飯,並忽然語帶請求﹕「人生無常,今晚我想喝點酒,原諒我。」唉!我還能說什麼呢?

飯後,她提議去卡拉OK,她一向喜歡在K房唱林子祥的歌,《這一個夜》、《似夢迷離》都是她極愛的歌。這夜,離去前,她踏上房間裏的小舞臺,坐在高椅上,轉動著,清唱《月亮代表我的心》,月亮對我的意義,再添一重。這是我們最後一次一起唱K。

某夜,她傳來一首詞,「親愛的,今夜又再失眠了,想起了一首詞送給你。花自飄零水自流,一種相思,兩處閒愁,此情無計可消除,才下眉頭,卻上心頭。」那是宋代詞人李清照的《一剪梅》,夫婿遠行,詞人把思念之情化為優美的文字。阿梅想必度過無數寂寞的晚上,才會看到這樣的好詞。

走到生命的盡頭,六月,她決定在十一月再度開演唱會。

中醫的治療,對她似乎成效不大,我勸她轉看西醫,剛巧有好友致電,她把病情跟對方說了,好友介紹她認識張文龍醫生,張先生從此成為她的主診醫生。

○三年七月二十三日,阿梅第一次接受電療。當時她的病情已很嚴重,腫瘤出血得很厲害,但電療後再做檢查,腫瘤神奇地消失了!

這是一場極難打的硬仗,過程中,她的情緒非常反覆。有時候她會很開心地說﹕「好番囉!」我們的話題盡量積極,但難免有脆弱的時刻,她彷彿看透生死﹕「無所謂啦!」

八月,她患上重病的傳言滿天飛。九月五日,她在一班圈中好友陪伴下召開記者會,親口證實患上子宮頸癌,「我不是弱者,雖然我是病人。」

十月十日,阿梅四十歲生日,在家裏舉行派對,切蛋糕時,說出肺腑之言,一句「珍惜眼前人」,聽得人心裏難過。酒涼了,還可以喝;心冷了,連快樂都顯得落寞。

吃壽包的時候,她撕一塊放進自己嘴裏,又撕一塊放進我嘴裏,四目交投,百感交集。

https://bit.ly/3Hukn28