尤聲普在《牡丹亭驚夢》中飾演陳最良,演出精采,與他連場對手戲的陳寶珠,提及普哥稱讚不已,說尤聲普在指導後輩方面不遺餘力,在一些場口都很主動的提點她,令寶珠獲益良多。

尤聲普六歲初登舞台,有七十多年的演出經驗,戲路縱橫,文武生、丑生、武生任何一個角色都難不到他,成為粵劇界不可多得的百搭人選。爐火純青的演技,令他成為梨園界不可或缺的六柱之一。他的戲金被傳是全行最貴,甚至超越了一些文武生,尤聲普輕描淡寫的說:「如果覺得我值幾多就值幾多囉!」

極為熱愛粵劇的普哥,到了八十四高齡,堅持繼續演下去,舞台已成為他生命的一部分,絕不考慮退休。

我先後欣賞了三次陳寶珠及梅雪詩的《牡丹亭驚夢》,除了為寶珠及阿嗲合作無間演出而拍手叫絕之外,今次更讓我見識了在戲分相當重的尤聲普,他雖然是丑生,一舉手一投足之間,生動活潑。寶珠演的柳夢梅,到了齋堂,為求一宿避寒,只好對尤聲普演的陳齋長逢迎拍馬,他亦欣然受落,單是那短短的一幕戲,兩人都能演出水準,有來有往,滴水不漏。

尤聲普在寶珠十幾歲時,已曾在孖寶劇團合作過,和阿嗲更是老搭檔,他說阿嗲一向勤力,是個好姑娘。至於寶珠,他讚她有了自信心,進步極大。從孖寶劇團到數十年後的今天再結台緣,眼見寶珠台上愈來愈信心十足,唱做俱佳。

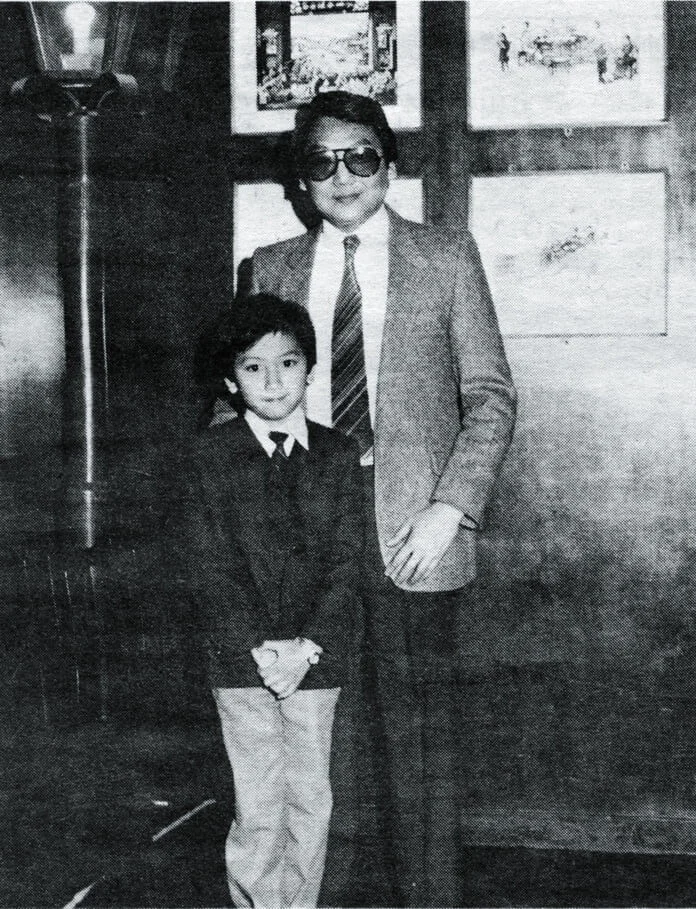

今次特別找來尤聲普訪問,是對於這個粵劇界老前輩的致敬。普哥六歲開始就粉墨登場。「因為家父尤驚鴻是第二花旦,我跟着他經常有機會在舞台上串演,當時有四大花旦,包括了余秋耀、千里駒、鍾卓芳及嫦娥英,嫦娥英見到我在舞台上演出《玉龍太子走國》,我就是演出玉龍太子,覺得這個小孩很有趣,對我父親提出,可以教我演戲,我就這樣入行了。」

前輩無私提攜

尤聲普現今八十四高齡,記憶力不比年輕人差,以前的故事,點點滴滴都記得清清楚楚,「稍長適逢內戰,跟了父親到內地,爸爸演戲就跟在他身邊,反正打仗無書可讀,他也趁機會教我幾齣戲包括了《甘羅拜相》、《石鬼仔出世》及《乖孫》,當時七、八歲,都好受歡迎。」

年輕活力夠,他打觔斗都打得好利落,可惜十歲時大病一場,患上了急性瘧疾,在醫院休養了一個月,雖然病慢慢復元,但體力已沒有從前好,打觔斗都有點力不從心,沒有辦法翻騰。「以前關德興演《戚繼光》,我就做他的馬僮。」

一九四五年他回到廣州,已經十三、四歲,再入讀小學比同學年紀大,不好意思上學,只好繼續演戲,直到十八歲到香港,「初來埗到,人生路不熟,不認識人也沒有人埋堆,當時想過不如趁後生轉行,試過想在寫字樓做後生,又要舖保及人保,咁麻煩不如做戲喇!」後來接班賺些零用錢,一向孝順的他,每賺到一分錢都交到父母手上。「那時的一個念頭就變成終身職業。」

他在廣州學戲,到港後感到自己的演出較為古老,有點抱殘守缺,於是他放下以前的包袱從頭學起,由做下欄開始,日頭演一場、晚上演一場,落鄉時連凌晨三點到六點都照做,不斷累積經驗。「我做下欄做了一年,才開始接一些中小型班演文武生。」

解放後又隨父親到澳門,清平戲院的院主請他做戲,之後就展開了他的走埠生涯,先後去過星、馬、婆羅洲及越南等地。「去越南之前與阮兆輝等合組了滿堂紅劇團,班主袁耀鴻拿了一萬元出來給我們組班,在大會堂演出五晚《趙氏孤兒》,第一次演鬚生,當時好多大老倌任白、波叔、陳錦堂都來看我們演戲,支持我們這班年輕人。」

三十多歲時,他開始發胖,以後多數做鬚生,直到八一年,波叔逝世,他才轉做丑生,在尤聲普眼中,波叔及四叔靚次伯都是很好的老前輩,無私的提攜後輩。「並非提着手腳教,但是與波叔一齊飲茶,聽一些前人故事,或者有時激吓佢,波叔就會教兩道散手,波叔這個人很童真,好似細路仔,喜歡開玩笑,是有名的玩星,四叔看似嚴肅,卻是個好好先生。」

鬚生在六柱之中,地位較次,靚次伯有一次有感而發的對尤聲普說:「你有乜唔做,卻要轉做鬚生呀,你睇我好似稱王稱帝咁,其實我的戲分好少。」一九四六年及四九年,新聲劇團在高陞大戲院及平安戲院演出時,當年武生靚次伯的排名卻在文武生任劍輝之前,任姐只是排第二位。所以武生曾掛頭牌,時移世易,自然是文武生的天下,四叔大嘆心酸。

幸好尤聲普卻不為所動,依然謹守自己崗位,並且對四叔說:「如果連我都唔做你個位,再落嚟就更加冇人做,藝術唔可以冇人做。」他向四叔保證:「我會好努力做你個位,不會令你失望。」而這幾十年來,尤聲普對四叔的承諾,他的確做到了。

八八年,仙姐重組雛鳳鳴,尤聲普加入開始做丑生,直到九二年雛鳳散夥,阿嗲另組慶鳳鳴,依然和尤聲普合作。普哥幾乎所有老倌都合作過,馬師曾、紅線女、薛覺先、何非凡、靚少佳等,任白組仙鳳鳴時,他也做過下欄。以他幾十年的舞台經驗,他先後擔任《高平關取級》、《打洞結拜》、《樊梨花》、《李太白》及《霸王別姬》等擔任藝術總監及導演。

對粵劇的熱愛,對邀請來者不拒,普哥一年最多演出過二百一十場,可想而知,幾乎是隔日就有工開,「那時真的忙到昏天黑地,什麼都顧不上,只是專心演戲。」幸好有一個十分信賴,更和他同甘共苦的太太,她變成為普哥身邊的得力助手,為他傾戲,談價目。「我從小到大都唔理錢,以前賺到交晒俾父母,現在交晒俾太太,所以我都叫佢做阿媽。」

普哥口中的阿媽是太太江紫紅,也是戲班出身,當時尤聲普是文武生,教她演戲,後來拍拖才情訂今生,兩人結婚超過五十年,尤太如影隨形,老公去邊她就去邊,貼身服侍,尤太說:「我唱戲的興趣不及他,結了婚有了孩子就在家裏。」兩人育有兩個兒子,大兒子都五十一歲。

演戲演到天昏地暗,加上班主搞錯,普哥都試過同時食兩家茶禮,「已是很多年前的事,當時同時接了碧雲天劇團及大龍鳳劇團,後來兩套戲遷就我,其中一班讓我趕尾場。」在合作的大老倌之中,波叔最愛爆肚,尤聲普在雛鳳演出時,曾有台下觀眾說他忘記了波叔講過的台詞。「其實是波叔爆肚,我根本唔知他講過乜。」

因為打仗而讀書少,在舞台上演出過這麼多歷史人物,「書讀得少,不多不少對解讀人物肯定有差距,以前父親在,凡事向他請教,之後就不恥下問,請教一些老叔父。」八十多歲仍然老而彌堅,有賴他多年練功的關係,「五十幾歲我和李寶瑩、羅家英合租了一個練功場,請劉洵老師教我們練功及套路。當時不演戲每天練足五小時,打好基礎。」現在他在自家的天台,每天必定走圓台,走足一小時。他認為基本功就是要訓練,「我在《李太白》的演出,由頭醉到尾,沒有腰腿力辦不到,尾場的月下獨酌,一邊唱一邊以舞蹈形式表達,這都很考體力。」

尤聲普的健康情況一向不錯,二○一四年的一場病,差點要他遠離一生熱愛的粵劇。那時他很無奈的推掉了仙姐的《再世紅梅記》,那麼喜歡演戲的他,為了健康也只好辭演。「我不知道自己甲狀腺生了一個瘤。過去每個月都見吓家庭醫生,把吓平安脈,也沒有大礙,有時腳痛還以為是痛風症。」

後來他忽然失聲,曾找了幾個醫生都找不出病因,最終照肺,又做磁力共振,在甲狀腺找到一個瘤,幾乎像拳頭那麼大,因為一直忽略了,瘤愈長愈大,更把聲帶也扯下去,弄到聲帶神經死掉,才會失聲。醫生安排他盡快入院做手術。

仙姐約尤聲普到家中看戲服的顏色,那個晚上,他告訴仙姐,無法接演《再世紅梅記》,因為做了手術,醫生勸他暫時不能講話太多。「我做手術時,動用到一個胸肺科醫生,一個耳鼻喉專科,手術費廿多萬。」最後他要休息一年多才能復工。

做手術,普哥都是「博博吓」,真的不知道聲帶有沒有受到影響,右邊聲帶的神經線已經不能動,他都擔心自己以後還能否唱曲,如果唱不到,舞台上的藝術生命就要從此終結。「好像今次接《牡丹亭驚夢》,我都有啲驚,整齣戲四個半小時,幸好之前演出《李太白》打了個底才敢答應。」八月中旬,《牡丹亭驚夢》會在文化中心大劇院隆重重演,稍後又接了汪阿姐的《蝴蝶夫人》及與陳好逑合作,反正普哥永遠停不了。

普哥除了演戲,沒有任何嗜好,唯一就是台上台下都鍾意扮吓靚,尤太在旁邊說:「他最捨得買衫,他台上的戲服都是自己造。」未辭演《再世紅梅記》之前,仙姐跟他說:「尤聲普,我不是孤寒,戲服你自己造,因為你的衫實在太靚,我造唔到。」這證明尤聲普的私伙不惜工本,全行皆知。

「之前與仙姐合作過《西樓錯夢》、《帝女花》,戲服都是他們造的,但尾場的服裝不如我意,我寧願自己花錢造。好像《李太白》的服裝,我就是自己造的。」這麼多年來,他在西環有一個倉,專放他的衣箱,他的私伙一次遭水浸、一次被火燒。水浸的地方在石岐的石鼓塔,全部戲服都要重新造過;至於被火燒的一次,本來沒有燒個正着,但消防員怕死灰復燃,把衣箱打開不斷噴水,所有的戲服都有水漬,又要重新造過,損失慘重。

尤太開玩笑的說:「他經常說俾晒啲錢我,其實有好多收入用來造了戲服,所以他給我的錢要打八折。」普哥雖然本身不是一個重視金錢的人,他在梨園界數十年,有什麼沒見過?他也親眼看到一些大老倌如何風光,最後又如何「閉翳」。「我見過有大老倌去油麻地的當舖當戲服,走紅時十幾個人跟着吃飯,前呼後擁,又要食飯又要俾零用錢,以前多戲班做,而且一做一年,後期又未必這麼好運,所以好天要收埋落雨柴。」

夫妻兩人經歷了金婚,又如何維繫?「大的事就商商量量,兩個人相處梗要有一個遷就,如果有乜拗撬,就同對方講,只此一次,下不為例,最主要是互相尊重。」

在粵劇的舞台上,沒有AB角的習慣,就算生病了,都要頂硬上,繼續表演,「我記得波叔有一次生病入了醫院,我臨時代替他,主辦單位都要去醫院探望一下波叔,證明他真是入院,有一句唔好聽的話,我們這一行是得閒死唔得閒病呀。」和普哥合作的大老倌,很多都已仙遊,他說自己絕對不害怕死亡,經過今次甲狀腺瘤的手術,他更為注重健康,杯中物少沾,飲食也慎重,也注重修為,不輕易火爆。●