從去年六月反修例運動伊始,至今新冠病毒肺炎橫掃全球,香港社會以至世界的紛爭和苦難似是一波未平一波又起;時裝界予人感覺卻是「衫照出袋照賣」,部分時裝雜誌更隻字不提,被不少讀者批評「活在平行時空」般離地。

時裝編採的無可奈何

當然,身為時裝編輯或業界工作者,大概有苦自己知。在漫天風霜戰火下,不禁會想,自己正在擺弄的那套衣服,拍出來再閃閃發亮,對這個世界能否賦予任何意義。曾跟不少行家閒聊,大家都歎道,疫症期間大家購物慾大減不用多講,至少還能寫寫休閒服穿搭或居家隔離時「煲劇」的文章;去年政治風潮席捲,狠狠地衝擊香港人的心,身為時裝編輯還要寫新一季流行甚麼服裝,才明白這種身心撕裂的苦。甚至在外面人潮湧動之際,有行家依然在攝影棚內趕工,為的是新一期「大片」準時出版,一整天拍攝下來根本心不在焉,對著最喜歡的工作,依然提不起勁。

認識大部分做時裝或副刊的記者編輯,其實無時無刻都在想,如何能將風花雪月的題目拉得更接近社會。只可惜礙於公司制度甚至政治取態,不少內容也只好作罷。尤其在講究奢華亮麗的時裝版面,在非常時期拍攝明星專訪,稍一不慎便會被批評「不夠關心社會」、「這個時勢誰關心她/他」芸芸。同行互勉,固然懂得當中難處。廣告商面對政治議題可免則免,明星效應更是根深蒂固,每期封面為品牌客戶尋覓適合人選已讓編輯消耗掉不少腦細胞。

只是,面對讀者的批評,也是在值得反思——這個時代的時裝雜誌,與世界、與社會究竟有何關係?借鑑fashion magazine的發展史,或會得到啟示。

二戰時裝啟示

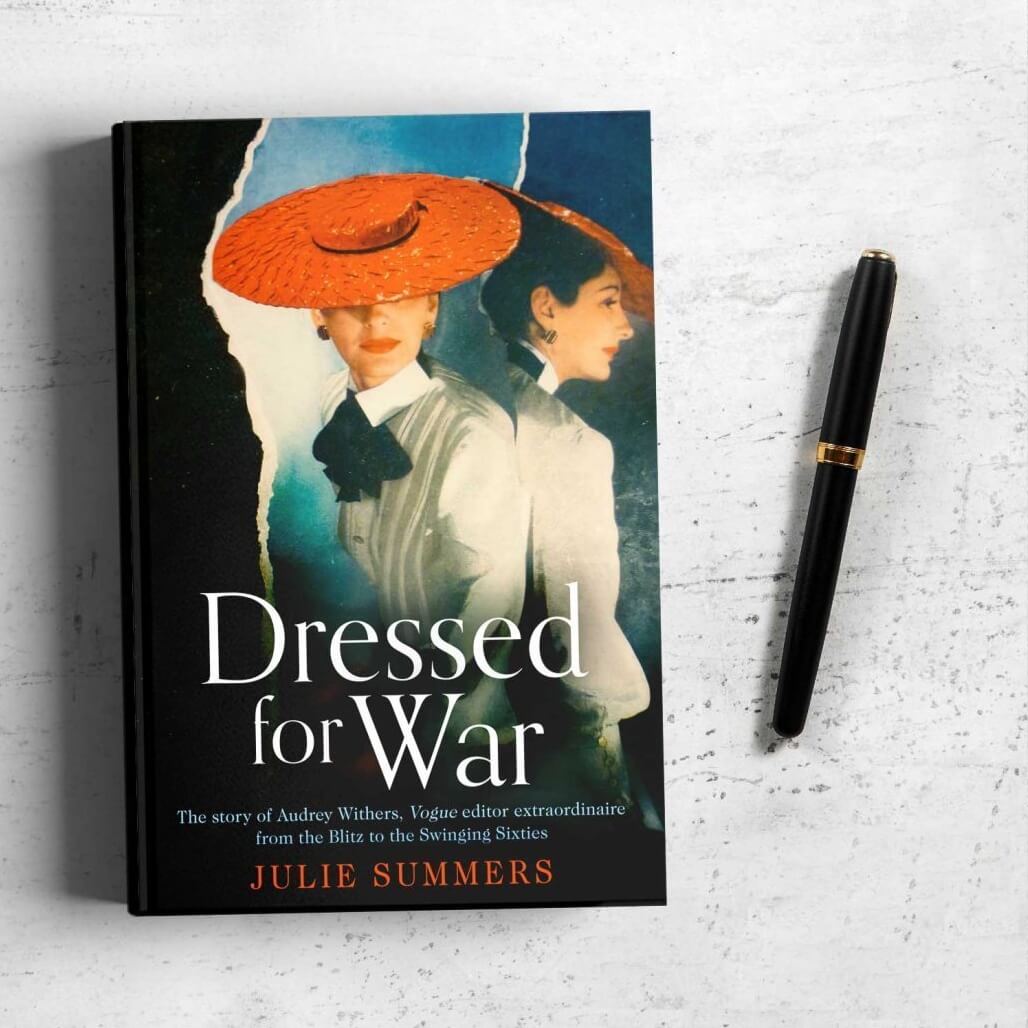

正值二戰時期,英國首相邱吉爾在戰時辦公室指揮若定,英國版《Vogue》編輯Audrey Withers同樣在編輯部掀起時裝雜誌的改革。有別於以往《Vogue》的奢靡高雅,Withers首度在雜誌中加入戰爭報導,並外派著名戰地攝影師Lee Miller及Cecil Beaton拍攝戰場上的頹垣敗瓦。前者在希特拉家中浴缸拍下自己「出浴照」回應一代獨裁者自殺,亦為雜誌撰寫不少關於女性和兒童的戰時故事;後者則拍下戰地中的女性模特兒,並將作品命名為《Fashion is Indestructable》,重新想像戰爭與時尚和女性的關係。這兩匹千里馬得以晉身大師之列,全賴身為伯樂的Withers。回應別人對《Vogue》加入戰爭新聞和攝影作品的疑問,她說:「當你對身旁發生之事毫不在意,這一點也不時尚(modern)。」她亦稱呼留守家鄉的女性為「沒有槍的士兵」(soldiers without guns),宣揚當時在職婦女對社會的貢獻,成為推動英國戰後女性主義文化的先驅者之一。

大概這是第一次,讓世人知道時裝雜誌可以「beyond fashion」。

疫症中互勉

回到疫症瀰漫的2020年,人人自危,新冠肺炎爆發初期,整個世界物資短缺,恐懼與病毒一道傳染。幸而兩大跨國時裝集團LVMH與Kering出手抗疫,旗下品牌放下華衣美服,改製口罩、保護衣和酒精搓手液,履行社會責任。國際時裝雜誌如葡萄牙版《Vogue》與法國版《ELLE》,皆以其獨有美感向全人類散播正能量,亦向穩守前線抗疫的醫護人員致敬。插畫或造型照片,儘管呈現創意的手法不盡相同,所宣揚的理念卻殊途同歸。更重要的是,讀者能夠看到雜誌編輯部的同理心,與亂世接軌;或許雜誌中的相片和文字並不能真的擊退病毒保你平安,但至少也能得到一絲情緒安慰。

生於亂世,有種責任。可幸在《明周》工作,仍有將時裝與社會拉近距離的機會。從不同部組的專題,到時裝組的影片、相片,我們依然能夠繼續發聲。口罩背後,我們依然感恩;若有一日被噤聲,仍有文字、相片、服裝,讓我們表達立場。

長文一篇聊以記言,不以放負悲哀為主,只為向自己承諾——作為時裝編輯,我們還是可以做得更多。望與行家們,互勉之。